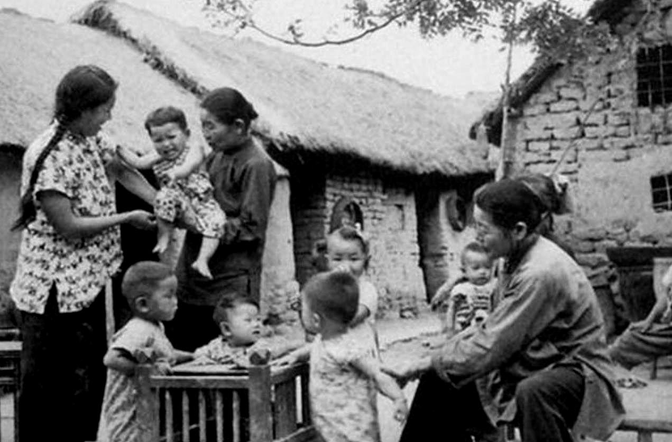

1966年5月,空军后勤部副政委戚先初少将刚刚赴任,一家八口挤在半个四合院里。不久后,空军后勤部廖政委前来探望,看到“戚家五个孩子住一间屋子”,连连讲:“你换个房子吧。”戚副政委回答:“我们住得挺好。” 戚先初这个人,出生在1913年的安徽金寨县,那地方山多地少,家里条件一般。他从小就接触革命思想,1929年加入儿童团和少年先锋队,帮着做些宣传工作。 1931年2月,他正式投身军队,先在安徽独立团干活,后来编入红二十五军第七十三师第二二三团,当副排长。 那时候土地革命战争打得火热,他参加鄂豫皖苏区几次反围剿,负责带兵冲锋。1934年11月,长征开始,他跟着红二十五军走雪山过草地,一路吃苦耐劳,到陕北站稳脚跟。 1935年,他入党,继续在抗日战场上干,先后当连指导员、营教导员,组织部队打游击,破坏敌人后勤。 解放战争时,他转战华北东北,参加辽沈和平津战役,管部队政治工作,确保大家战斗力强。1950年后,进空军系统,一步步升到沈阳军区空军政治部副主任。 1963年春,上级调他去沈阳军区空军后勤部当政委,那时是大校,1964年升少将。他一辈子在部队后勤领域出力,强调纪律和保障。 说起他的生活作风,就得提提住房这事儿。早在沈阳时,他就住在一个小院,五间屋子,除去办公室和厨房,就三间住人。 管理处觉得不符合级别,想给他换个大点的地方,他一口回绝,说战争年代住茅草屋都行,现在五间够用,别麻烦国家。结果他就那么挤着住,没挪窝。 1966年5月,调到北京空军后勤部副政委,一家八口搬来,安排在骑河楼一个四合院,和另一位副部长分一半用。空间小,五个孩子一间屋,老母亲一间,夫妇俩一间,没客厅餐厅。 家人觉得挤,提议反映情况换房,他不同意,说有房住就行,别讲条件。空军后勤部廖政委听说后,来探望,看到孩子挤一屋,就劝他换,他还是那话,住得挺好,别给组织添乱。就这样住了几年,直到后来条件改善,才搬到慈慧胡同11号东院,一住几十年。 戚先初这种作风,不是一时兴起,而是从小养成。他在家乡见识过穷苦日子,早早投身革命,经历长征和各种战役,吃过不少苦。 长征路上,部队缺粮少弹,他和战士们一样啃树皮喝雪水,坚持下来。抗日时期,游击战频繁,他带队转移阵地,保障补给不掉链子。 解放战争中,战役规模大,他负责政治动员,让士兵保持高昂状态。这些经历让他明白,革命工作讲究吃苦在前,享受在后。 调到空军后,他管后勤,强调节约资源,物资分配公平,不浪费一分一毫。住房问题上,他觉得级别待遇是组织给的,但不能多要,够用就好。这点影响了身边人,部队里不少干部学他,保持简朴。 再深挖,他的家庭教育也体现这点。一家八口,北京那会儿挤半个院,他没抱怨,教孩子适应环境。子女们长大后,有的从军,有的干其他工作,都继承了父亲的作风,不讲究排场。 戚先初退休后,还住慈慧胡同那地方,没追求奢侈。1991年3月9日,他在北京去世,78岁。一生军旅,他贡献在后勤保障上,确保空军部队运转顺畅。像他这样的人,在部队历史上不少见,但他的住房选择,突出一个实干精神。 想想看,那年代住房资源紧缺,将军级别本该有更好条件,他却主动让步。这不光是个人选择,还反映部队风气,强调集体利益優先。 戚先初从基层干起,懂得底层战士的难处,后勤工作就是为一线服务。他拒绝换房,其实是在践行节约原则,避免资源浪费。 沈阳那次,五间屋他觉得宽敞,北京半个院也满足,这态度让上级和同事佩服。廖政委劝了几次,他都没动摇, 坚持几年后,组织改善住房,他才搬。慈慧胡同11号东院,布局简单,他住了几十年,没额外要求。这事儿传开,成了教育素材,提醒大家保持本色。