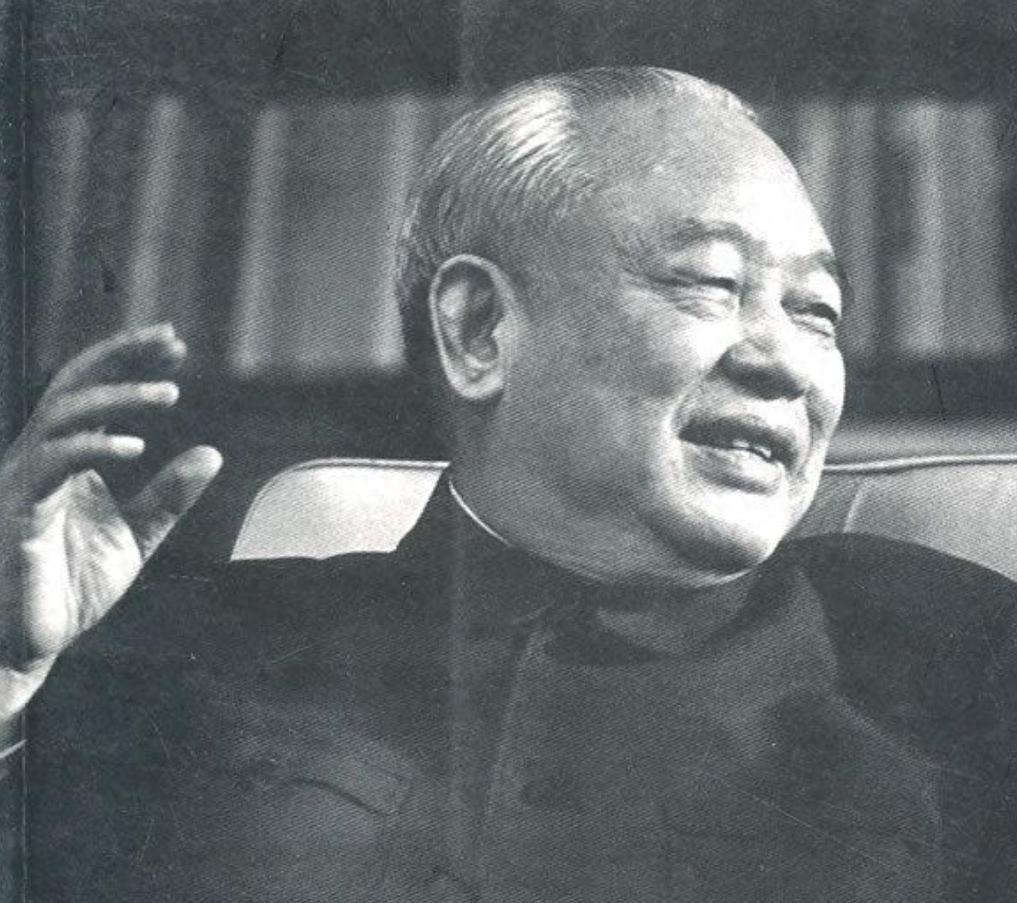

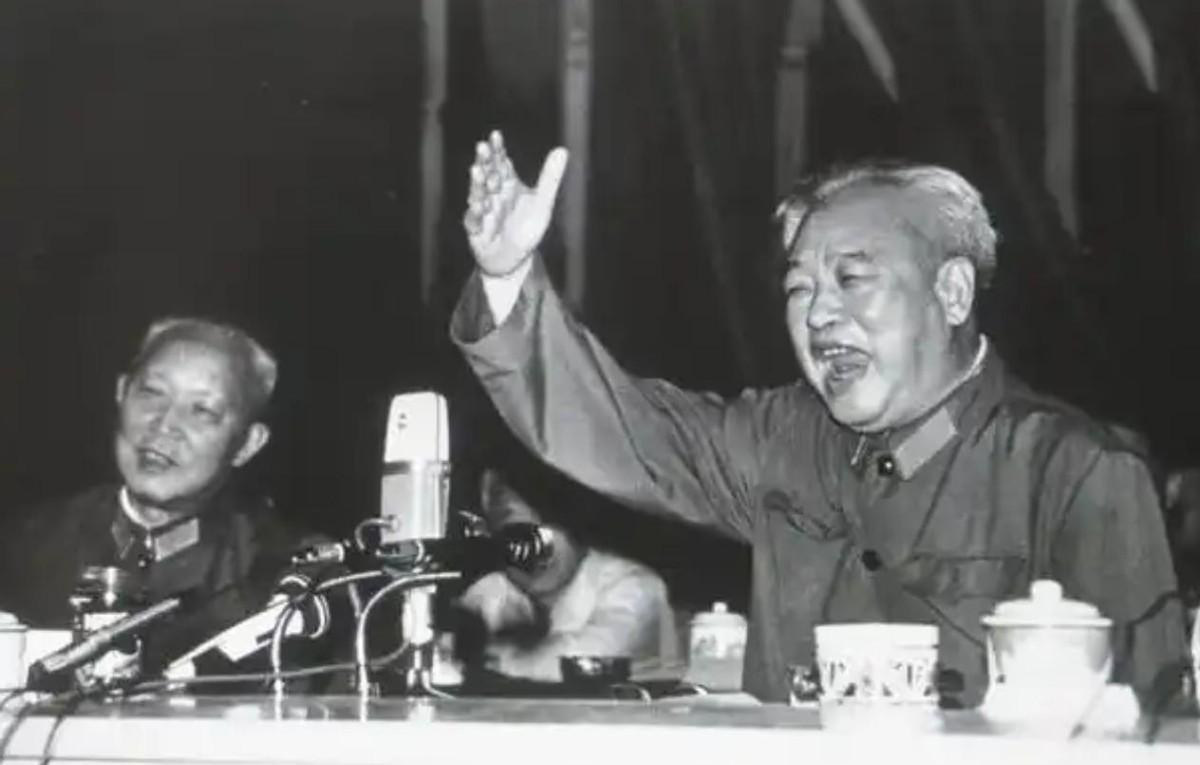

他被拟定总政主任,还没正式任命就有人喊他主任,结果换别人出任 “1982年8月30日,老陈,你这身新制的将官服可得尽快试穿。”休息室里,一位武汉军区的老同事端着茶半开玩笑。陈丕显放下手里的材料,只淡淡回了一句:“先别高兴得太早,一切以最后决定为准。”短短一句,却暗含波澜。距离党的十二大开幕还有两天,外界普遍认定,总政治部主任的人选非陈丕显莫属。 会议信息早已通过各种渠道传到北京城里。中央办公厅的裁缝忙得脚不沾地,在礼堂一间临时试衣间里为陈丕显量体。几位熟识的老首长见了面,顺嘴就喊他“陈主任”。口风之松,足见人事安排看似板上钉钉。 追溯原因不难。66岁的陈丕显无论资历、战绩还是威望都挑不出瑕疵。1930年入团,32岁任华东野战军第四兵团政委的记录迄今无人打破。改革开放初期,部队思想政治工作急需一副硬肩膀,邓小平、聂荣臻、叶剑英征询意见时,赞同声几乎是清一色。可以说,准备工作的节奏已走到“最后一锤”。 有意思的是,就在所有人都以为人事棋局尘埃落定之际,另一颗“子”突然换线冲出。余秋里,这位长期在部队主抓政治工作的老革命,被建议接替彭真担任中央政法委书记。他本人却对政法业务缺乏把握,更想回熟悉的军中岗位。于是,他找到王震吐露心声:“可不可以同小陈换一下?我去总政,他去政法委。”王震当晚就把情况向邓小平做了汇报。 邓小平向来慎重。总政主任不是普通位置,既要懂军事,又要擅长统筹部队政治教育。余秋里在西北野战军搞出的“诉苦、三查”整军,成果确实斐然;而陈丕显几十年地方工作,对政法系统也算半个行家。核心问题变成:换位,是否更合适大局? 9月初的一次军委小范围碰头会上,几位元帅级老同志交换看法。有人认为“陈丕显政治嗅觉敏锐,对部队也熟,不换更稳”;也有人强调“余秋里性格更铁,部队基础深厚”。会议没有拍板,邓小平决定先征求当事人意见。 电话那头,陈丕显听完转述,仅停顿两秒就回答:“服从组织安排。”没有拖泥带水,也没有讨价还价。随后一句补充:“只要工作需要,让我干什么都行。”记录员在本子上划了一条直线,留作备忘。 邓小平收到回报,沉吟良久仍未下决定。转天,他让身边工作人员把余秋里的过往材料又翻了一遍,重点看了西北整训期间的几份亲笔报告。当晚,他打了个电话给叶剑英:“看来,让秋里去总政,也许更能发挥。”叶帅只说了四个字:“看你掌握。”至此,人事方向终于明晰。 十二大召开第三天,中央正式公布高层人事方案:余秋里任总政治部主任,陈丕显接任中央政法委书记。消息一出,会场里响起短暂的窃窃私语。许多提前准备的祝贺横幅临时改字,军装裁缝则把挂着“陈”字条码的衣袋默默收回。 就在当天晚饭前,出现了那一幕颇具戏剧性的镜头。余秋里快步走到陈丕显面前,深鞠三躬,声音洪亮:“老陈,这个位置本来应该是你,我欠你三顿饭!”两人相视而笑,气氛却不轻佻。知情者后来透露,那三顿饭确实吃了,连日连席,一桌不落。 新任命公布后,外界原以为陈丕显会有些失落。事实恰恰相反,他很快进入政法委角色,召集各地负责人部署涉稳重点。1983年,他主导的严打专项行动迅速遏制刑事高发,社会治安指标半年内回落明显,为改革开放营造安全环境。多年后,不少政法系统干部提起那段往事都说:“老陈一点没耽搁,转身就开工。” 至于余秋里上任总政,立的头功是整顿文艺宣传队和干部住房,解决了几年拖而未决的老大难。有人评价,他把西北实战化整军经验直接拷贝进总政机关,作风上猛药去疴,见效快。 两位老革命各就其位,外界流言很快平息。1985年精简整编,陈丕显作为党组成员参与方案设计,提出“法纪先行”原则,被写进正式文件。1987年离休时,他对身边秘书感慨:“没当成总政主任也好,政法这条线我越来越顺手。”语气平淡,却难掩满足。 1995年8月21日,陈丕显因病逝世,终年80岁。当天新华社的简短讣告中特意提到:他是我军历史上最年轻的兵团级政委。这个记录,自1949年至今依旧坚挺。试想一下,32岁的年龄要稳坐几十万大军的政委,光勇气就非同一般。 回到那年十二大,会场里上演的意外换将只持续几分钟,却折射出高层人事布局的灵活与审慎。一字之差,改变的或许不仅是两位老同志的个人轨迹,更关系到部队政治建设与国家政法体系的稳定。对于当时的中国,这份精准调度十分难得。 历史细节走远,但背后的原则零敲碎打地留了下来:合适的岗位,要给最适合的人;组织决策,需要当事人毫无保留的担当。说到底,这才是那三鞠躬、三顿饭真正的重量所在。