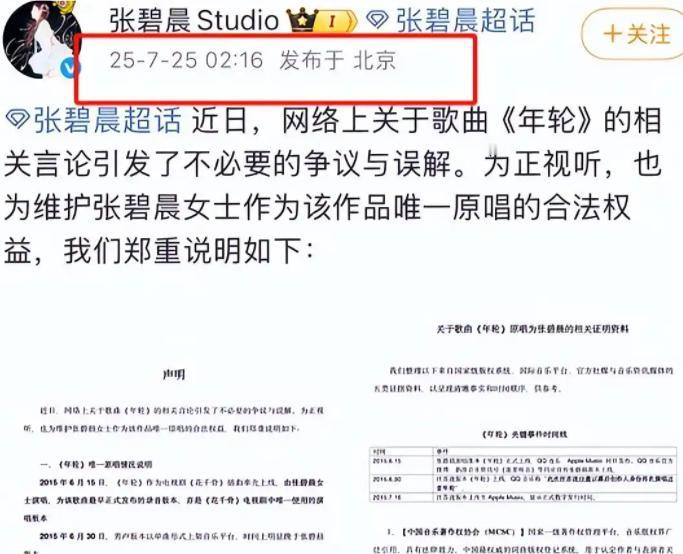

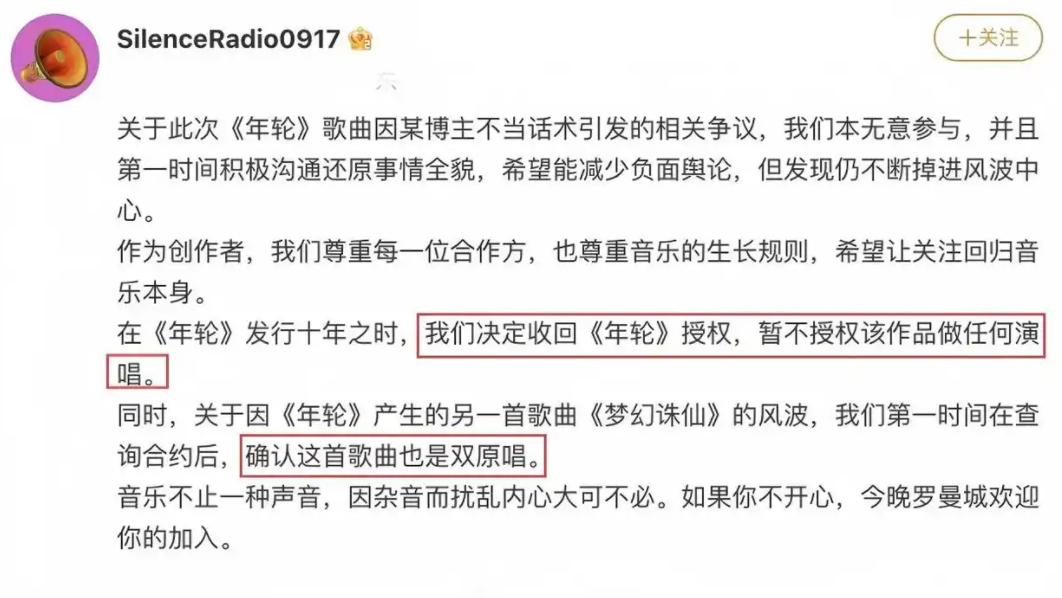

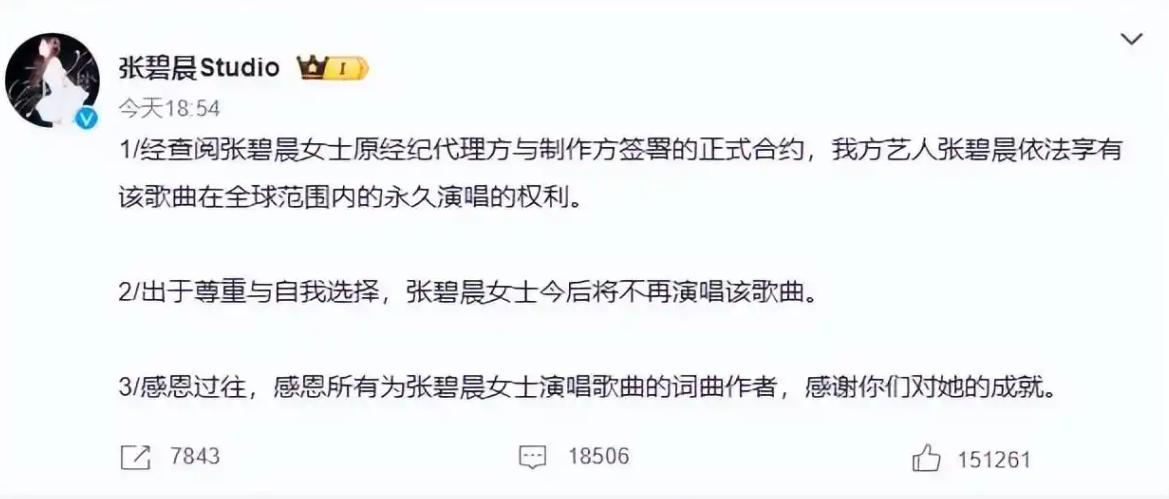

《年轮》的版权归属没有争议。 词曲属于汪苏泷,他想重新演唱、收回授权,都在法律允许范围内。 这件事真正引发波澜,不是“能不能”,是“该不该”。 张碧晨的声音,已经成为这首歌在公众记忆里的符号。 从《花千骨》播出那年开始,她的版本就是官方插曲,是OST里唯一的演唱,是所有听众接触到的那个声音。 不是因为宣传做得多,而是剧火歌红,人声绑定故事。 那几年这首歌出现的地方太多,翻唱、剪辑、短视频、影视混剪,每次开头那句“年轮在…”一响起来,观众已经知道是谁唱的。 从来没有平台特别强调她是“原唱”,也没多少人特意去查词曲是谁写的。 歌就是她的声音,变成了歌迷和剧粉对角色和剧情的情绪出口。 这种记忆一旦形成,不是谁收了授权就能重构的。 汪苏泷发布新版本的时候,说的是“收回权利”,平台标注也改成“双原唱”。 不违规,也不违法。 张碧晨看到后发了回应,说自己是唯一原唱。 这句话并不成立于法律,但成立于情感。 她用了十年唱这首歌,从未标榜主权。 这一年突然要与人共享,甚至被置换,她试图抓住的,不是标签,是尊严。 合同里没有写“唯一原唱”,这不等于谁都可以来做原唱。 剧方当年选她,不只是因为她唱得稳,还因为她刚好红。 那时候她是新科冠军,舞台表现被看好,声音情感集中,能撑起一个大剧插曲的气质。 剧组盲选选中了她,盲选的结果,成了后来这首歌出圈的起点,她对版本的唯一性没有掌控权,也未必知情有双版本存在。 唱片打包发出后,两个版本一起进了市场,汪苏泷的版本没进入剧集播出,只收录在唱片中听众从未主动接触他的版本,张碧晨成为“默认的原唱”。 这不是谁安排的,是时间把她放到了这个位置,现在她要为这个位置辩护,法律上站不住,情理上她很难退。 平台在标注中保持中立,用“双原唱”规避争议。 这种中立,会让原有的归属感迅速瓦解。 谁是第一个出现在剧里的,谁是第一个被听见的,谁是第一个让这首歌有温度的,不再重要,只剩下一条线,谁拿回了使用权。 翻唱版本在平台上继续存在,署名无误,他们支付版权费用,符合法规。 对比之下,最早唱这首歌、带动整首歌流行的那个人,变成了“未经允许使用词曲”的那一方。 她没侵权,但她要退位,汪苏泷一直有版权,张碧晨一直有演唱权。 只是当我们把创作者称为“唯一的拥有者”,就等于默认表演者是“随时可替换的演出工具”。 这一逻辑的背后,是对创作环节的强化,也是对执行环节的淡化。 演唱不等于创作,但在流行音乐工业体系里,演唱者对作品的情绪包裹、传播效应、辨识度建设,是不可分割的一环。 她不写词曲,但她让这首歌活了。听众记住的不是和弦走向,是声音里的情绪浓度。 法律保护权利,平台提供空间,行业共识塑造了谁该留下名,这三件事常常不重合。 张碧晨没有争一个专属标签,她在争的是十年来的贡献是否能被完整看见。 她的愤怒来自措手不及,更来自一次话语权的剥离。 她曾以为自己已经代表了这首歌,但新的标注告诉她——她只是其中之一。 这个“之一”来得突然,也来得沉默。 没有通知,没有协商,没有说明。 她被动地看到,自己的名字在平台呈现里出现了位移,她被要求退回一个从未被质疑过的位置。 整件事是一个行业共识的裂缝,表演者在这条链条中,处于最难被规范的位置,没有创作署名,也没有强制条款,除非在合同中预设,否则连一句“首发演唱”都无法主张。 过去没写清楚,现在没人补回来。 平台、音乐公司、法律工具,都没有恶意。 只是每个环节都留下了空白,而这些空白,往往由表演者来承担后果。 汪苏泷没有做错事,张碧晨没有破坏规则,争议不是谁对谁错,是行业在角色划分上长期模糊,终有一日压到了具体的人身上。 编曲署名的问题也曾出现,《年轮》这首歌的编曲是陈迪,早期平台署名为汪苏泷。 这种技术层面的错位,行业里并不罕见。 编曲、混音、配唱、和声,这些技术岗位的署名不稳定,归属权不明晰,保护机制不完善。 平台仍在进步,音乐公司仍在演变,行业内部有太多环节还没理顺。 这次《年轮》只是其中一块暴露出来的裂缝。,人们以为版权能保护一切。 现实是,有些声音在法律中无法注册,但它们确实存在。

评论列表