深夜刷到私信里那句 “子宫切除后心里是什么感觉”,手指悬在屏幕上方迟迟按不下去。五年前消毒水刺鼻的气味、无影灯下冰冷的金属器械,还有医生那句 “必须切除子宫”,突然像潮水般涌来。

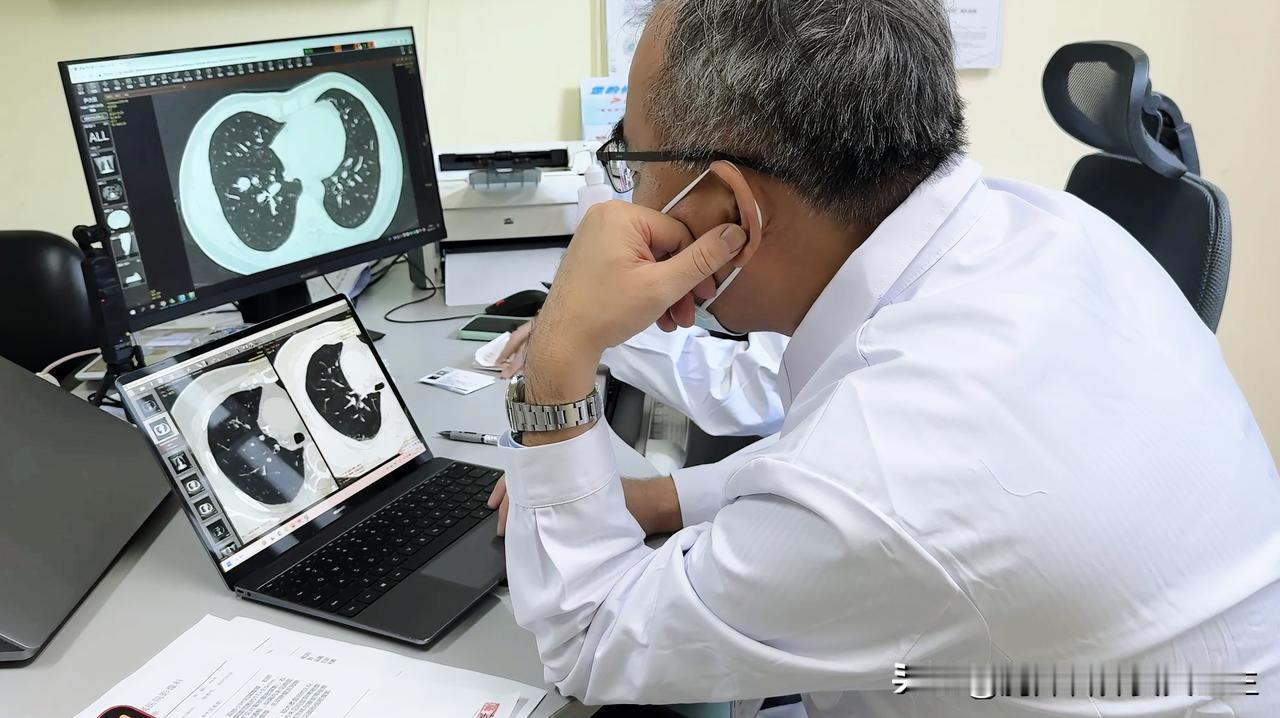

那年我 30 岁,体检报告单上 “子宫肌瘤” 四个字像颗定时炸弹。起初只是经期延长、腹痛难忍,直到某天在家突然大出血,染红了整个床单。急诊室里,主治医师拿着 CT 影像反复比对,镜片后的眼神透着凝重:“肌瘤已经压迫到血管,再拖下去可能会癌变。”

手术同意书摊在面前时,钢笔尖在 “子宫全切术” 几个字上洇出墨团。我想起和丈夫备孕三年的点点滴滴 —— 那些算着排卵期的小心翼翼,验孕棒上一次次刺眼的白杠,还有他总说 “我们不急” 时眼底藏不住的失落。签下名字的瞬间,仿佛听见什么东西在胸腔里轰然碎裂。

麻醉苏醒后,伤口的剧痛反而成了最容易承受的部分。真正让我崩溃的,是术后第三天查房时,护士例行问 “今天排气了吗”,而我满脑子只有 “子宫没了,我还算完整的女人吗”。掀开病号服看着腹部蜈蚣般的疤痕,突然觉得镜子里的自己像个陌生的 “怪物”。

出院回家后,生活彻底变了模样。从前最爱的碎花连衣裙被塞进箱底,总觉得平坦的小腹少了该有的曲线。朋友约着逛街聚餐,我找尽借口推脱,窝在沙发上看育儿节目时,眼泪把抱枕洇出大片水痕。更煎熬的是夜晚,丈夫小心翼翼的拥抱总让我下意识躲开,那句 “我们什么都不能做了” 脱口而出后,他红着眼眶把我搂进怀里:“你在我心里永远是最珍贵的。”

转折点出现在术后三个月复查。妇科诊室里,隔壁床的大姐正兴奋地给医生看宝宝照片,原来她在切除子宫前冷冻了卵子。这个发现像一束光照进黑暗,我开始疯狂查阅资料,才知道失去子宫不代表失去做母亲的可能,辅助生殖技术能帮很多像我这样的女性圆梦。

在丈夫的鼓励下,我走进了心理咨询室。第一次面对咨询师,我攥着纸巾哭得说不出话:“为什么偏偏是我?” 对方轻轻递来温水:“生病不是你的错,允许自己悲伤,但别让它困住余生。” 每周一次的倾诉,渐渐让我放下对身体的执念。

如今五年过去,我加入了子宫肌瘤患者互助群,经常和姐妹们分享术后护理经验。上个月还带着新认识的病友去医院复查,看着她手术前紧张得发抖,我笑着拍了拍她的肩膀:“别怕,等熬过这段,你会发现生命还有很多种精彩。”

前几天整理旧物,翻出当年的手术同意书,泛黄的纸页上墨痕依旧清晰。只是这一次,我没有像从前那样慌乱藏起,而是把它放进纪念册 —— 这不仅是段痛苦的过往,更是我破茧重生的勋章。

【本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。】