在新能源和智能驾驶技术日益发展的今天,汽车行业正经历着一场深刻的变革。当我们驶入2025年,智能网联汽车的产生已经不再是科幻小说中的情节,而是现实生活中的一。华为作为中国科技行业的领军企业,凭借其在研发和技术上的领先地位,于最近在上海举行的“以智能创造可能”智能技术大会上,隆重发布了其最新的智能驾驶解决方案。这一切都让人忍不住思考:智能驾驶究竟会给我们带来怎样的未来?

华为乾崑智驾ADS 4系统的推出,无疑是一场技术革命。这一系统不仅在硬件配置上实现了质的飞跃,其背后的云端能力与AI技术的结合更是将行业的标准提升到了一个全新的高度。有人超出兴奋地说:“未来的汽车将被赋予思考能力,其智能将超乎我们的想象。”另一人则持怀疑态度,认为智能驾驶存在着诸多风险与隐患。真实的情况究竟如何?

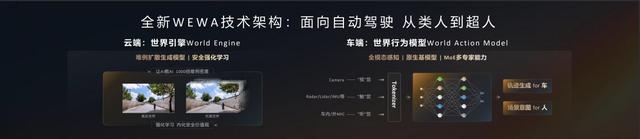

ADS 4系统的核心亮点在于其采用的WEWA架构,这一架构有效降低了系统的端到端时延达50%,同时提升了通行效率20%。想象一下,当你在繁忙的城市街道上从容行驶时,车辆能够在瞬息万变的环境中迅速做出反应,这样的体验无疑是让人兴奋的。然而,接踵而来的问题是:这一技术是否足够成熟?面对复杂的交通场景,智能驾驶系统该如何应对?在这一点上,华为采用AI生成的难例扩散模型可以说是其一大亮点。这种模型通过数以亿计的真实道路数据进行训练,从而提升了系统在复杂情况下的应对能力。

再进一步分析,所谓的高精度固态激光雷达、舱内激光视觉传感器等新兴技术,的确为车辆的感知能力带来了质变。一些专家指出,智能驾驶的安全问题不容忽视。虽然华为声称其新一代全维防碰撞系统CAS 4.0已经大幅提升了安全性,但不可否认的是,AI系统仍然可能受到黑客攻击、系统故障等风险的影响,这一风险在高速行驶、复杂的交通状况下尤为明显。

,我们需要提到的是华为的鸿蒙座舱HarmonySpace 5系统。这个坐舱的亮点在于其整合了通用大模型与AI能力,为乘客提供多元化的出行体验。在语音交互方面,乘客的声控成功率已经达到85%。这意味着,只需通过简单的语言指令,乘客就能实现对车辆的诸多操作。然而,这一技术的实际使用中,是否会出现误识别、误操作的问题?现实的情况往往复杂得多,技术虽然进步,但人类的不可预测性依旧存在。

值得注意的是,这场发布会的影响不仅限于华为本身。众多汽车行业领袖出席并发表看法,强调了技术创新与安全的平衡。广汽集团、上汽集团、奥迪中国等多家知名企业的高管共同呼吁,智能驾驶的长远发展离不开安全这一底线。随着智能驾驶技术的发展,我们是否需要对相关的法律法规进行更新?一旦发生事故,责任该由谁来承担?这是当前智能驾驶行业亟需解决的问题。

再谈谈公众对于智能汽车的接受度。数据显示,2023年中国市场上,智能驾驶所占市场份额已接近30%。这一比例还在不断攀升,尤其是年轻群体对于智能出行的接受程度显著高于其他年龄段。然而,随着智能驾驶车辆数量的增加,随之而来的事故也不可避免。近几年来,频繁出现的特斯拉、Uber等智能汽车事故,引发了公众对于智能驾驶安全的担忧。即使是在业内人士看来,技术尚未成熟,还是不乏笑谈。

在另一层面,智能驾驶技术带来的不仅是安全问题,还有经济发展与产业转型的考虑。我们生活在一个高度互联的时代,智能汽车的普及将推动相关产业的发展,例如保险、交通、物流等行业。这也引发了不少学者的思考:如果驾驶将不再是人类的责任,那么未来的职业结构又将如何变化呢?车主角色将可能被重新定义,人们的通勤方式、生活方式都会因智能驾驶技术的发展而发生改变。

尽管未来充满了变数,但数据与事实表明,智能驾驶已经不仅仅是一个技术趋势,它将重塑我们生活的方方面面。根据市场调查,到2030年,全球智能网联汽车的市场规模将达到7000亿美元,这无疑是一个巨大的蓝海市场。是否能够在这一市场中占有一席之地,关键在于技术的完善、法规的健全以及用户的信赖。

对于华为来说,聪明的布局与不断的技术创新,使它在智能驾驶领域的竞争中占据了上风。然而,不可否认的是,所有智能驾驶企业在追求技术突破与市场份额的同时,必须认真对待安全问题与伦理责任。随着公众对智能驾驶的关注与讨论加剧,企业背负的责任也将逐渐加重。

在这一背景下,华为的智能汽车解决方案,尤其是乾崑智驾ADS 4的发布似乎更加显得至关重要。它标志着中国在全球智能汽车领域逐渐崭露头角,显示出强劲的技术实力与市场竞争力。但构建前行的道路并非坦途,如何在技术与安全之间找到平衡,依然是摆在华为及其竞争对手面前的一道难题。

随着出行方式的深刻变革,未来的智能驾驶无疑会带来颠覆性的影响。但像所有技术革新一样,我们需要理性对待:保持对技术发展的期待与追求,同时密切关注潜在的安全隐患与道德责任。只有在技术与伦理双重保障下,智能驾驶才能迎来一个更美好、更安全的明天。

华为的发布以及智能网联汽车领域的持续发展,必将引发更多的争议与讨论。而这一切,都将以为用户的安全与体验为核心目标。在未来,智能驾驶会如何重构我们的出行方式、生活方式,我们拭目以待。