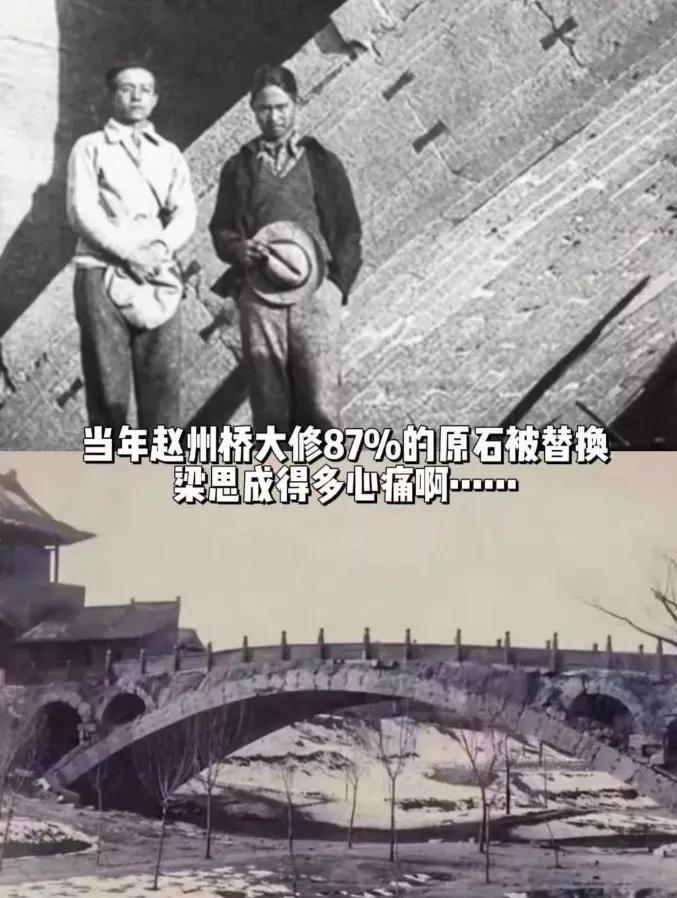

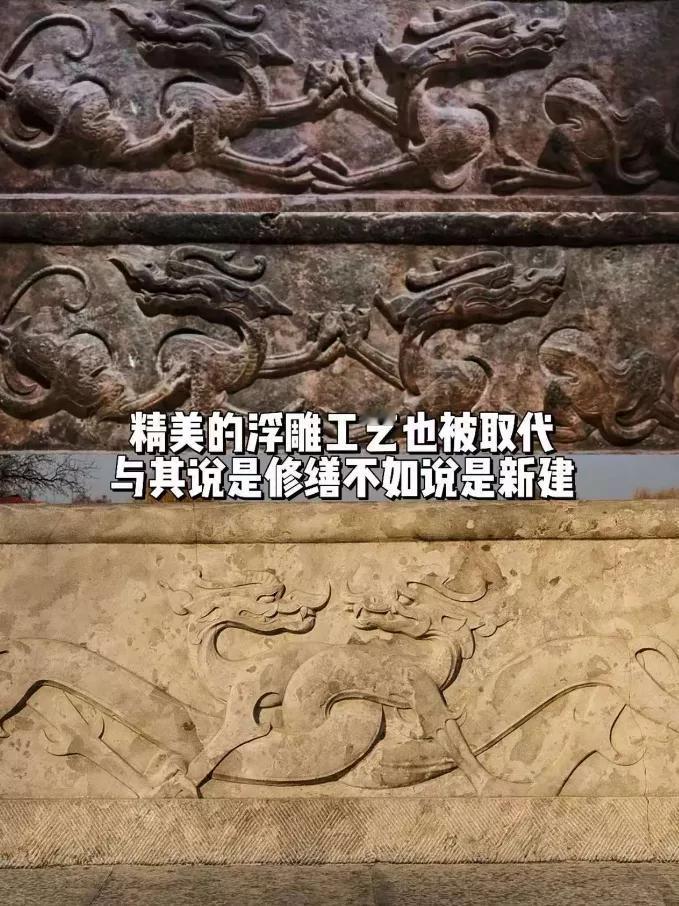

梁思成得多心痛,赵州桥 87% 原石被替换…1400 年的古桥早已超使用寿命,1955-1958 年期间赵州桥斥巨资大修,用水泥将两侧的拱券进行粘合,并打入钢筋填补空隙,且替换了桥面石板和扶手浮雕,对比国博保存完好的隋代原构件,现代的浮雕只有模板样式,没有了神韵也没有了时代的沧桑…… 听说大修方案出来时,梁思成拿着放大镜对着赵州桥的照片掉眼泪。他给文化部写了三封信,说那些隋代的石雕栏板,每个卷草纹里都藏着当时工匠的心思,哪怕是石头上的一道裂缝,都是一千四百年风吹雨打的见证,不能说换就换。可那会儿大家觉得,老桥都快散架了,能让它立着不塌才最重要。 工人们拆桥的时候,不少老乡蹲在河对岸哭。有个守桥一辈子的老人说,他小时候在桥洞下摸鱼,能看见石板上刻着的 “隋开皇十一年” 字样,还有工匠偷偷刻下的小菩萨像。这些东西被撬下来的时候,有的碎成了渣,有的被当成废石料扔在河滩上,后来被国博的人捡回去几件,现在还锁在库房里。 替换上去的钢筋水泥倒是结实,桥身再也没漏过雨。可懂行的人一看就摇头 —— 原来的拱券是石头一块咬着一块,不用半点黏合剂,全靠力学原理撑了一千多年;现在用水泥糊得死死的,看着新崭崭的,可那股子老祖宗的巧劲儿,没了。 栏板上的浮雕最让人可惜。隋代的龙纹是张牙舞爪的活气,龙鳞一片压着一片,像是下一秒就要从石头里飞出来。新做的浮雕呢,龙身子圆滚滚的,跟公园里的石雕没两样。有次梁思成带学生去看,指着新栏板叹气道:“这不是修桥,是给老祖宗的手艺蒙了层灰。” 有人说当时技术有限,不修的话桥可能就塌了。可看看国外的例子,意大利的比萨斜塔歪了几百年,修的时候都是小心翼翼地加固,生怕动了原装的石头。咱们倒好,为了追求 “结实耐用”,把大半座古桥换成了现代材料。现在的赵州桥,看着还是那个形状,可骨子里的隋代血脉,早就淡了。 更让人揪心的是,那些被换掉的原石,后来被附近村民捡去垒猪圈、垫地基。有块刻着莲花纹的石板,前些年在拆迁时被发现,上面还留着猪啃的牙印。专家说,这些石头比任何文献都管用,能告诉你古人是怎么选料、怎么雕刻的,现在想研究都没东西了。 保护文物不是给老物件穿新衣服。赵州桥的价值,不在它能不能跑车过人,而在它身上藏着的古代科技和艺术。过度修复看似是爱护,其实是把文物变成了仿制品。梁思成心痛的,大概就是这种 “好心办坏事”—— 我们想让老祖宗的东西传下去,却在不经意间,弄丢了最该留住的魂。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。