亚丘说

朋友问,为什么我越追问“你爱不爱我”,他越躲着我?

我说,缺氧。

爱像呼吸,你越追着问“你喘气了吗”,他越憋得慌。最后要么大口喘气逃命,要么直接窒息。

朋友愣住,可我不问,怎么知道他心里有我?

我给你讲个故事啊。

从前有只小狐狸,捡到一盏神灯。

灯神说:“我能实现你三个愿望,但每实现一个,灯油就少一半。”

小狐狸立刻许愿:“我要他每天说爱我!”

第二天,恋人真的准时打卡:“我爱你。”可眼神像念天气预报。

灯油暗了一半。

小狐狸慌了,又许愿:“我要他证明给我看!”

恋人开始送花、做饭、朋友圈官宣,可下班后总对着天花板发呆。

灯油只剩最后一滴。

灯神叹气:“你非要榨干最后一滴油,才肯相信他曾经心甘情愿点亮过你吗?”

爱是动词时,沉默也是情话;爱是答案时,情话成了作业。

心理学有个“霍桑效应”:人一旦被观察,行为就会变形。你越追问“爱不爱”,他越像考场上的学生,写的全是标准答案,不是心里话。

真正的爱像胃,不用问“你消化了吗”,吃得下、睡得着,就是最好的回答。

有的人,还会追问第二个问题:“你在干嘛?”。

继续讲一个故事啊。

庙里有棵“焦虑树”,每有人问“你在干嘛”,树上就掉一片叶子。

小和尚着急:“再问下去,树要秃了!”

老和尚拎来两桶水:“一桶叫‘分享欲’,一桶叫‘窥探欲’,你猜哪桶能浇活树?”

小和尚选了“分享欲”。

老和尚摇头:“错,是两桶都不浇。树根自己会找水,就像爱你的人会主动说,我们一起去吃甜甜圈啊。”

我的意思是,把追问的力气用来:

他沉默时,你哼着歌烤饼干(香气比质问更撩人);

他加班时,你发条“冰箱有你爱的可乐”(留白比刷屏更致命)。

经济学家凯恩斯说:“需求创造供给。”你停止追问“爱”,他反而恐慌“她是不是不需要我了?”

下次想问“你爱不爱我”时:

1.去跑步(多巴胺比质问解压);

2.涂指甲油(红色能召唤男友夸夸);

3.对他笑而不语(沉默是最高级的钓鱼竿)。

弗洛姆在《爱的艺术》里写:“爱是给予,不是索取。”而给予的最高形式,是给对方“不用解释”的底气。

爱情里的等,不是被动,而是把焦虑的时间换成自我增值的筹码。

30%自我成长(学新技能/涨薪水)

40%社交魅力(朋友聚会/兴趣圈子)

30%不确定性(偶尔失联/突然惊喜)

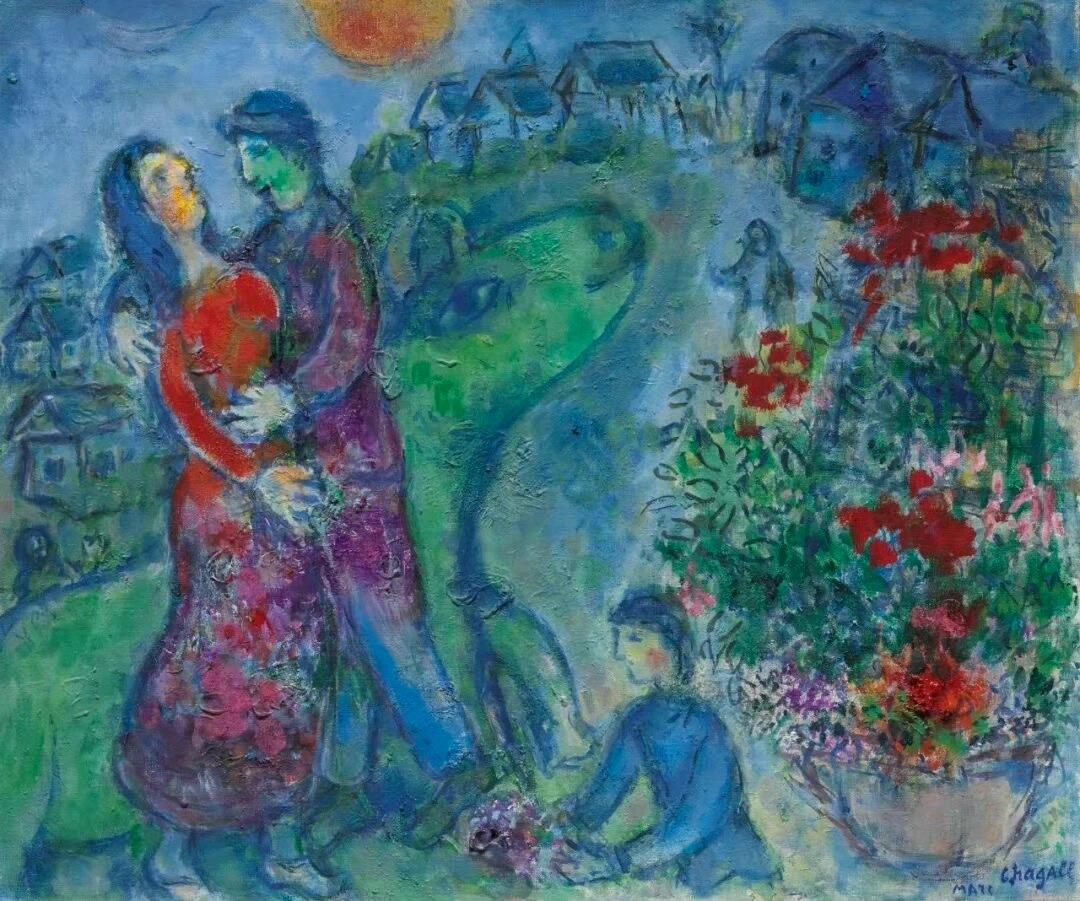

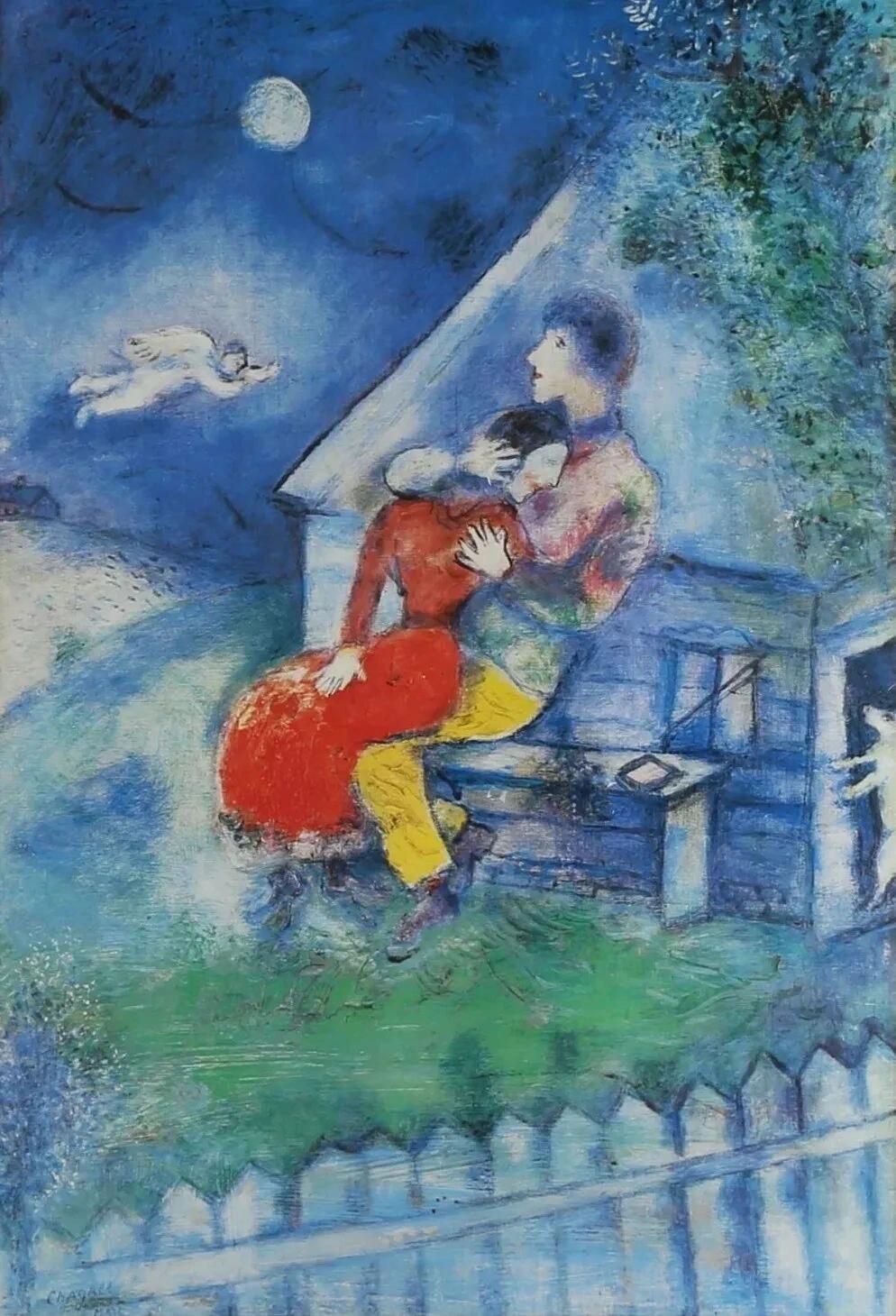

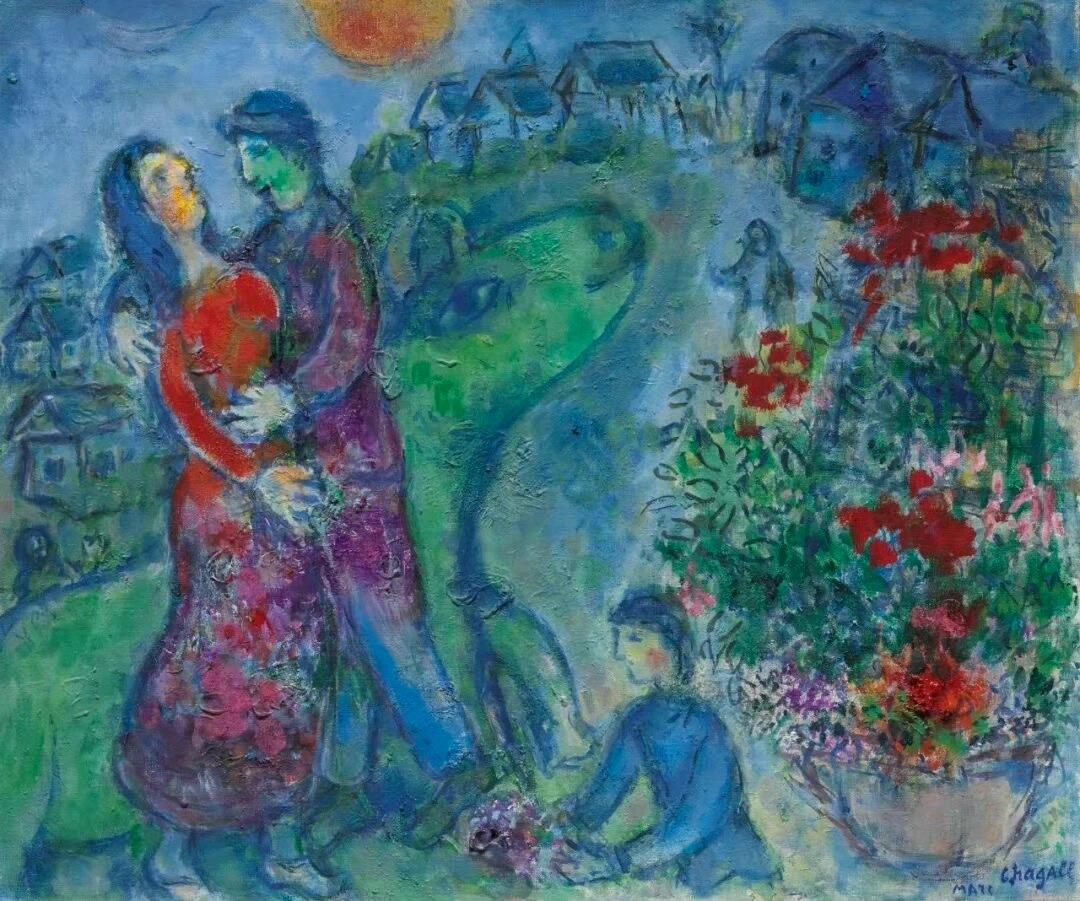

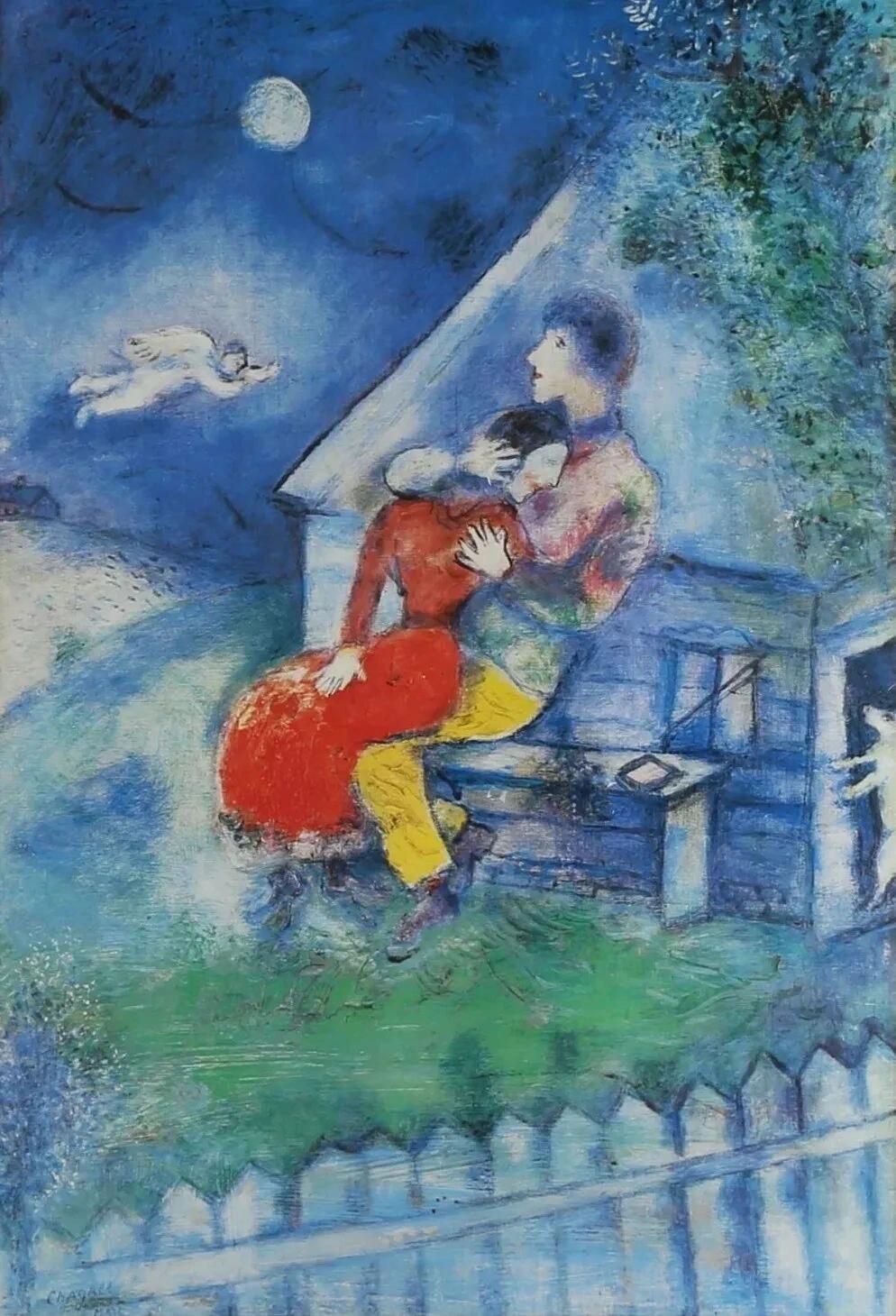

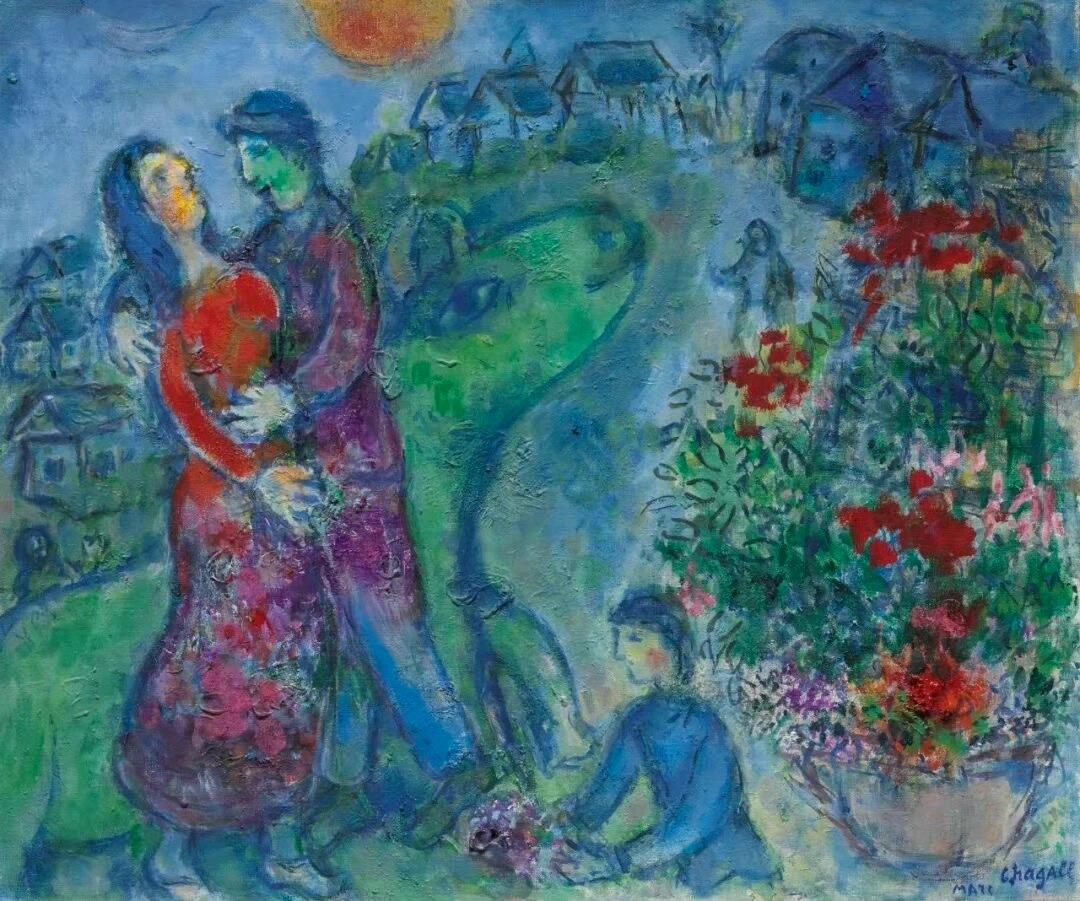

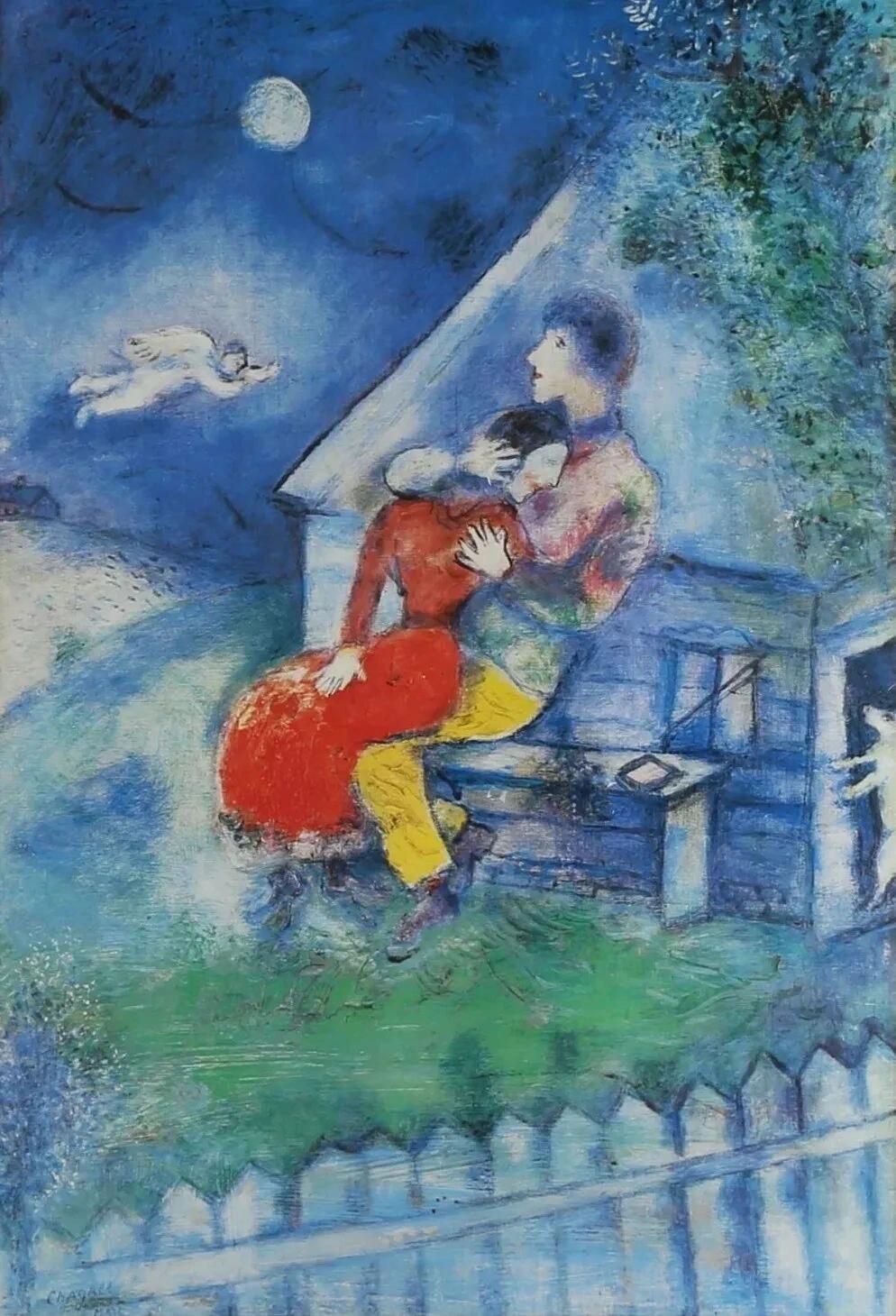

情感 🎨(接评论区)