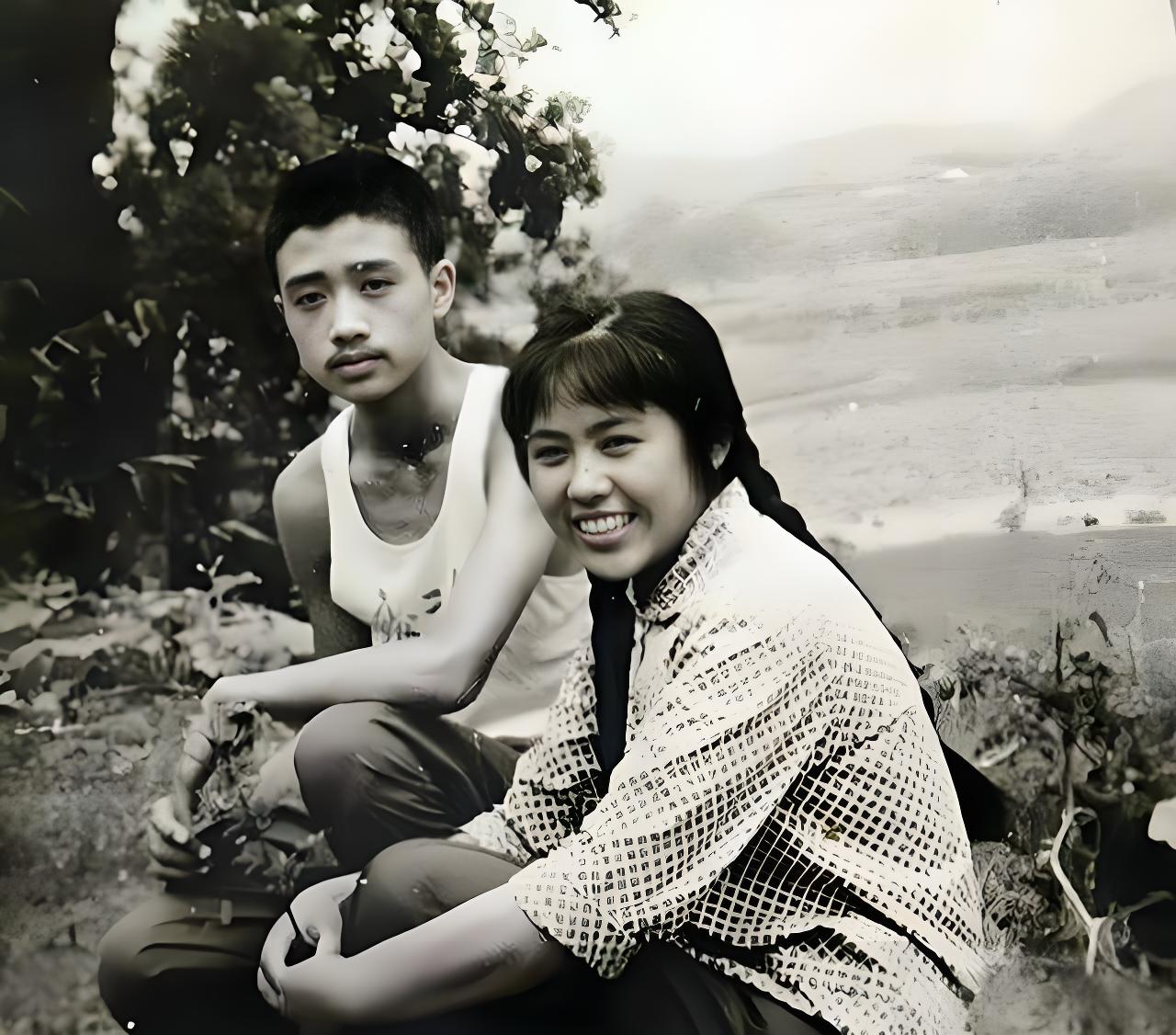

1969年,一对上海知青夫妇,于吉林延边插队时,在当地孤寡老人李阿妈家,生活了10年。返城之际,夫妻二人跟公社反映:“我们要带着李阿妈一起走。”

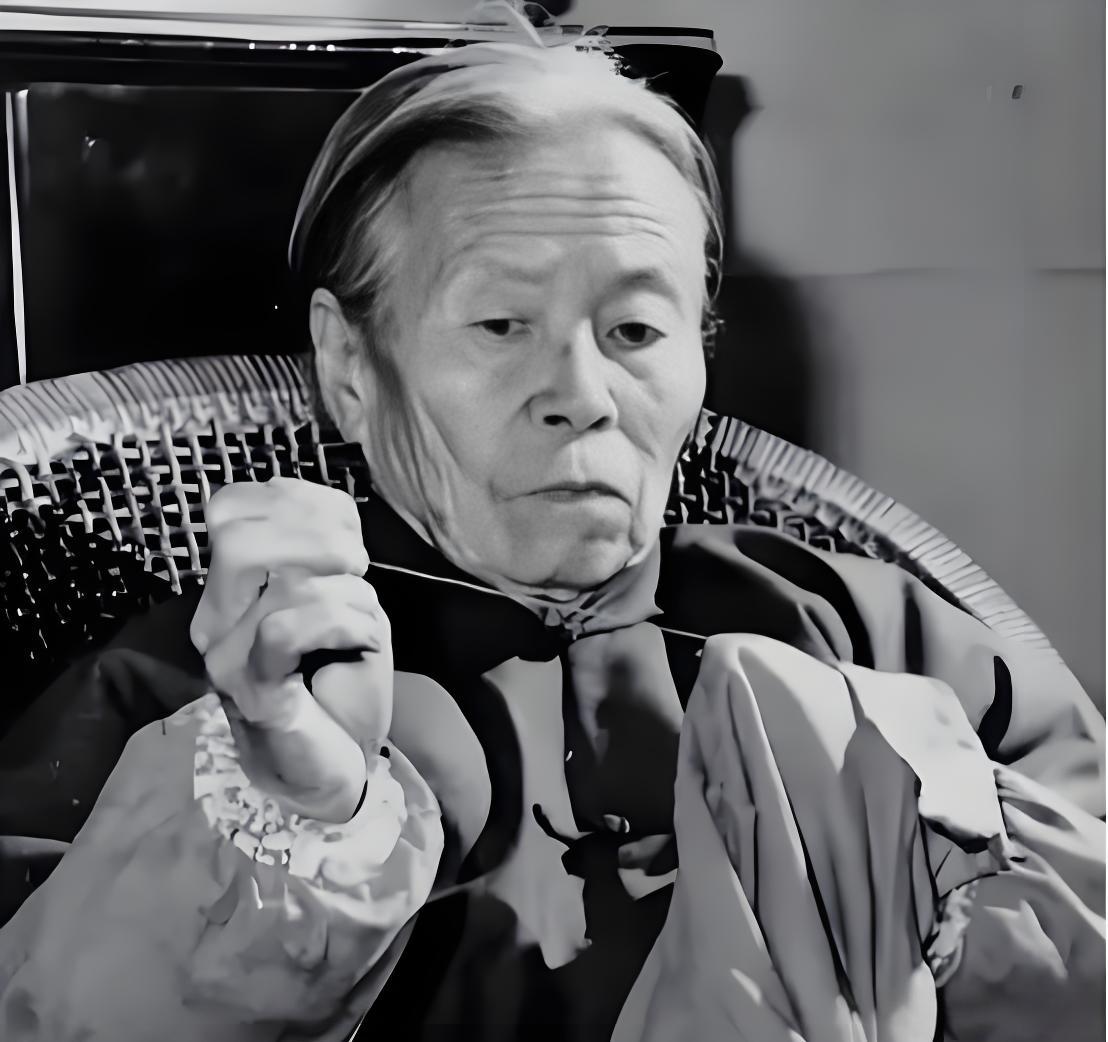

1969年,知青下乡运动正热火朝天。那会儿,城里的年轻人被号召到农村去,接受贫下中农的再教育。林小兰和姚祚塘都是上海人,高中毕业没多久,就被分到了吉林延边插队。 延边那地方,靠着长白山,朝鲜族人多,风俗跟上海大不一样。村里都是泥巴路,房子破旧,冬天冷得要命。知青们初来乍到,啥也不会,干农活笨拙,吃饭都成问题。 林小兰家里是工人出身,爸妈忙着上班,她从小带弟弟妹妹,挺能吃苦。姚祚塘家里条件好点,爹妈都是文化人,他自己也爱读书,可到了乡下,书本没啥用,锄头才是真家伙。他们俩是同学,早就认识,下乡分到一个村,慢慢地就走到了一起,成了夫妻。 李阿妈本名叫李桂花,1902年生的,67岁那年遇上了这群知青。她男人早就没了,孩子也没留下,就一个人住在村里一间土坯房里。 她靠种点菜、喂几只鸡过日子,平时帮村里人干点杂活,挺和善一人。知青刚来的时候,住的宿舍漏风,吃的饭不是糊了就是夹生,大队愁得不行。 李阿妈主动站出来,说她愿意给这帮年轻人做饭。她家那小院子,后来就成了知青们的食堂。她教他们怎么淘米,怎么炒菜,还把自己种的菜拿出来给大家吃。 那时候物资少,她也没啥好东西,可总能变着法子让大家吃饱。林小兰他们刚到村里时饿得慌,李阿妈就熬点稀粥端过去,硬是把这群城里娃的胃给暖和了。 知青生活苦,农活重,林小兰和姚祚塘头几年没少受罪。1970年,林小兰怀了孕,那会儿条件差,村里卫生所简陋,她心里怕得不行。 姚祚塘也急,可没办法。关键时候,李阿妈站出来了。她跑去邻村找接生婆,还把自己攒下的东西拿出来给林小兰补身子。 孩子生下来后,李阿妈跟个亲奶奶似的,帮着带孩子、做饭,忙前忙后。那孩子叫晓虎,是林小兰和姚祚塘的命根子,也成了李阿妈的心头肉。 十年里,李阿妈没把自己当外人。她年纪大了,干不动重活,可还是尽量帮着洗衣做饭。林小兰两口子看在眼里,早就把她当妈待。 晓虎小时候淘气,李阿妈一边骂一边宠,村里人都说这老太太命好,碰上了这么孝顺的“儿女”。可李阿妈也有她的苦。她腿脚不好,冬天关节疼得厉害,有时还偷偷抹泪,怕拖累这家人。 1979年,知青返城的消息传开了。村里年轻人高兴得睡不着,收拾行李就想走。林小兰和姚祚塘却犯了难。他们在村里扎根十年,晓虎都10岁了,李阿妈也快80。 按理说,返城是好事,可一想到李阿妈孤零零留下来,他们心里堵得慌。那会儿,政策上没啥先例,带个没血缘关系的老人回城,不是随便能批的。 可林小兰两口子铁了心。他们找到公社,讲了十年来的事儿,说李阿妈对他们一家有多重要。公社干部听了也感动,最后开了绿灯。他们仨加上晓虎,一家四口踏上了回上海的路。 到了上海,林小兰的爸妈早等着了。他们对李阿妈挺热情,把她当家里人待。刚开始,李阿妈不习惯城里生活,车多、人挤,连说话都听不懂。 可慢慢地,她适应了。林小兰两口子工作稳定后,用工资给李阿妈买了新衣服,还带她去公园散步。她岁数大了,走不动,他们就推着轮椅陪她。 晓虎上学后,李阿妈在家帮着干点轻活,日子过得踏实。1989年,李阿妈89岁,身体不行了。林小兰跑医院、熬药,可还是没留住她。 她走的时候,林小兰一家哭得不行,可想想这十年,她没受啥罪,心里也安慰。这事儿在当时传开了,邻里都说这对知青夫妇有良心。