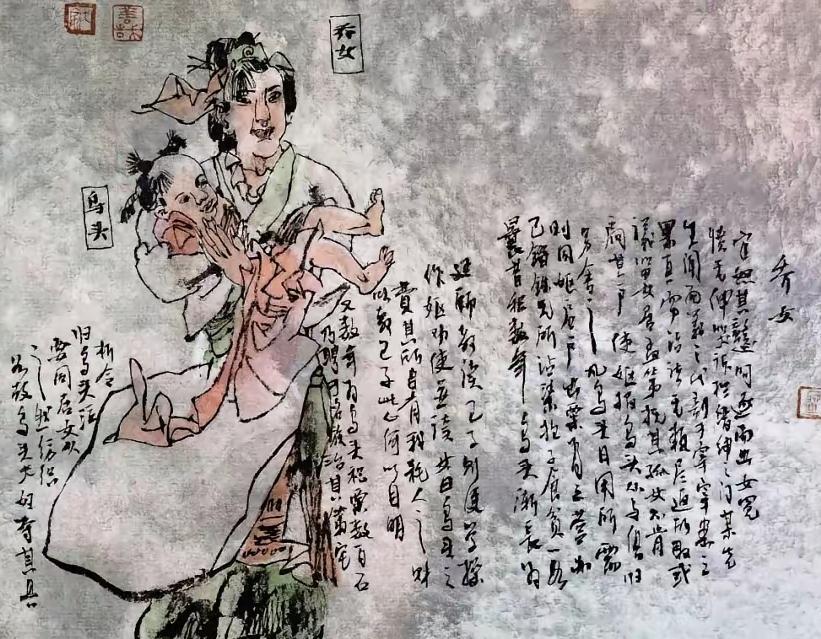

《包青天》的故事传颂千年,成为了许多人心中的英雄传说。包拯,凭借铁面无私的断案风范,成为了古代中国最具影响力的廉政官员之一。而在他背后,除了勇猛的展昭,还有一个名为公孙策的智谋人物。公孙策不仅是包拯的智囊,更在无数案件中为包拯出谋划策,帮助他破解了许多棘手的案子。展昭的结局虽然没有确凿证据,但各种野史中多为他描绘了美满的结局。而公孙策的结局却远为悲惨——他死于自己亲手设计的“虎头铡”之下,究竟为什么会有如此悲凉的命运? 公孙策不仅精通谋略,且聪明睿智,被誉为“再世诸葛”。他不仅在断案方面无可挑剔,更有着一手高超的医术,甚至能够为危重病人回春。身为包拯的首席智囊,他与展昭共同形成了文武双全的绝佳搭档,救过不少包拯的命,也多次拯救了开封府的兄弟们。因此,包拯一直深信公孙策的忠诚与智慧,两人早已超越了上下属的关系,成为了至交好友。 公孙策年轻时,寒窗十余年,凭借自己的努力通过了科举考试,顺利进入了仕途。然而刚刚踏入官场,公孙策便发现整个朝廷腐败不堪,官员们为了私利结党营私,徇私枉法,百姓们的疾苦无人关心。作为一名新晋官员,公孙策立誓要改变这一切。于是他开始大刀阔斧地整治官场,挑战腐败,然而这一行为也让他得罪了不少同僚。他迅速在官场中崭露头角,逐渐成为众人眼中的眼中钉。 然而,官场如同一池污水,公孙策的激进改革无疑激起了更大的波澜。越来越多的官员开始联合起来排挤他,试图将他从仕途中铲除。渐渐地,公孙策意识到,单凭一己之力难以改变如此根深蒂固的腐败,于是选择暂时隐退,回到了乡下。然而,正当他准备过上清静生活时,许多渴望正义的百姓和有识之士纷纷找上门,劝他重返朝堂。 这时,命运的转折点出现了。一个黑脸男子的到来改变了公孙策的命运——那人正是铁面无私的包拯。包拯的正直与气节深深吸引了公孙策,他毅然决定追随包拯,辅佐这位宰相断案。可谁知,这个选择也直接导致了他最终的悲惨结局。 公孙策在包拯的辅佐下,设计了三个具有象征意义的铡刀——“龙头铡”用来对付权贵,“虎头铡”用来斩杀高官,“狗头铡”则专门处理流氓恶霸。这三口铡刀的设计,不仅象征着公孙策的智慧,更展示了他对权力的深刻理解。他清楚,只有通过这种方式,才能确保包拯的断案不受任何威胁,而这三口铡刀也成为了包拯故事中最具传奇色彩的一部分。 然而,命运总是如此不可预测。在一次与包拯的共同努力中,公孙策终于找到了自己失散多年的女儿。经过十五年的辛苦寻找,女儿的身份终于揭开,但她却卷入了一桩命案,成为了杀人犯。作为父亲,公孙策内心的痛苦可想而知,但作为执法者,他知道,法不容情,哪怕是亲生之女也不能免罪。最终,公孙策决定亲自将女儿送上刑场,用这种方式让她悔过自新。 在公孙策为女儿自愿承担罪责的过程中,百姓们为他鸣不平,纷纷为他求情。眼看着众人求情,公孙策不禁仰天大笑,泪水不自觉地滑落。作为一名父亲,他或许能放下,但作为一名执法者,他深知自己的责任与使命。这份责任,最终也让他付出了生命的代价。 皇帝得知此事后,因公孙策的高尚情操,决定赦免他。然而,包拯的决断依然果断。在与公孙策告别后,包拯毫不犹豫地执行了他一生所执行过无数次的使命——将公孙策斩首。面对这种铁面无私的执法,包拯的冷酷和公孙策的悲情交织成了一个永恒的传奇。 公孙策的死,虽充满悲剧色彩,却也彰显了一个执法者的坚持与无畏。他用自己的生命践行了正义,而这份正义,也永远铭刻在了开封府的历史中。