转自:医学界

撰文|燕小六

责编丨汪航

一项颇具争议的医疗技术使英国在5年内诞生了8名三亲婴儿。

当地时间7月16日,《新英格兰医学杂志》(NEJM)发布英澳团队最新研究报告,称已有8名婴儿通过“三亲婴儿技术”降生,最大的2岁多,最小的不满5个月。目前,无人出现遗传病症状。

这一技术在英国获批已有十年之久。十年前,英国率先立法,为这项辅助生殖技术“开绿灯”:为弥补遗传缺陷,新出生的婴儿不可避免地会同时拥有父母,以及另一名健康供体女性,共3个人的DNA。

因为在基因层面有3个生物学父母,俗称“三亲婴儿技术”。

该研究引起国际生殖医学领域广泛关注。有评论称,这是全球首个经临床评估后成功应用“三亲婴儿技术”诞下多名健康孩子的案例,为遗传医学的一大里程碑,但也有专家对其伦理问题和安全性、有效性提出质疑。

“重组”受精卵,消除致命疾病

根据NEJM最新文章,这8名婴幼儿包括4男4女,其中有一对同卵双胞胎。其“生母”的卵子线粒体DNA都存在可能导致疾病的关键基因突变。

线粒体DNA突变属于母系遗传。也就是说,妈妈有问题,子女极易受到影响。

目前已知有200多种疾病与之有关,可累及人体多个系统,严重者能致残致死。比如,患莱氏综合征的女性,其1/4的线粒体就携带致病基因,即便诞下子女,也无法正常发育。随着病情发展,其子女的心肺会出现损伤,最终死于多器官衰竭。

国家卫健委配子及生殖道异常研究重点实验室资料显示,线粒体疾病在人群中的发生率约1/5000,目前仍缺乏有效治疗手段。

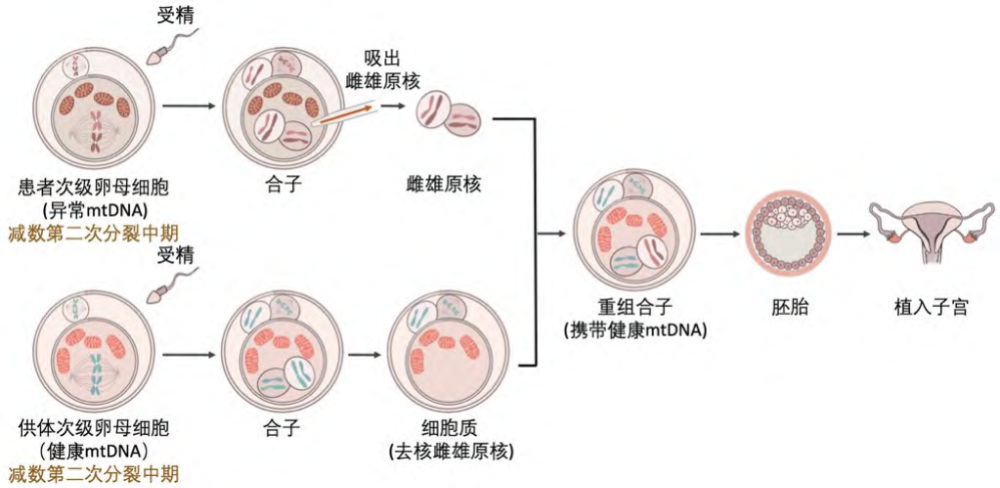

2010年,英国研究人员首次提出“线粒体替代疗法”,随后发展出多种不同的治疗方案。本次NEJM研究采用的是“原核移植”:分别让有线粒体缺陷的卵子、健康供体的卵子,与丈夫的精子在体外授精。然后,针对前者的受精卵,吸出雌雄原核。而针对健康卵子受精后的合子,去掉雌雄原核、保留细胞质。接着,把前者的雌雄原核与后者的细胞质进行重组,发育成胚胎后、植入子宫。

这样,源自捐赠者的遗传物质约占最终受精卵基因总量的0.1%,不涉及最主要的细胞核DNA等。

英澳联合团队发现,在8名“三亲”婴幼儿中,5人的粒线体突变率低到测不出,另3人的突变率仅为5%、12%、16%,都不足以诱发线粒体疾病。

这些孩子出生时的新生儿评分正常,发育符合预期。针对其18个月龄时的全面发展评估提示,5人非常健康,3人有发烧、泌尿道感染、一过性抽搐、高血脂等,经治疗后均有改善。研究人员推测,这可能与部分女性的孕期状况、辅助生殖技术特定风险等有关。

研究团队表示,已有22个家庭入组并完成治疗。那些妻子因线粒体缺陷,出现肌肉病变、脑病变、乳酸中毒、卒中、视神经萎缩等。除8名已降生的宝宝外,现有1名女性处于孕期。团队会对这些孩子密切随访至少5年。

目前,该团队已有下一步研究计划,包括进一步降低新生儿的线粒体突变率,以及改善“三亲婴儿技术”,如使用冻卵而非新鲜捐赠卵,以缩短等待捐卵的时间,造福更多家庭等。

多国正在逐渐开展

上述成果经顶刊报道后,一些英国家庭坦言:“看到了希望。”

凯特·提托(KatKitto)的小女儿今年14岁,患有线粒体病,无法说话,靠胃管进食,还出行依赖轮椅。大女儿莉莉(Lily)16岁,也被查出线粒体缺陷,可能遗传给下一代。

“三亲技术或是彻底打破遗传魔咒的唯一方法。我将拥有自己的孩子,我的孩子、亲眷也将拥有健康的未来。”莉莉告诉媒体。

KatKitto,右)和大女儿莉莉(Lily)合影。/图源:BBC

事实上,随着辅助生殖技术不断发展,一部分携带线粒体缺陷的女性可以通过基因检测筛选出突变率低于发病阈值的胚胎,以期走出母系遗传悲剧。

但有些女性的粒线体突变率极高,几乎找不到健康、正常的胚胎。中国台湾知名小儿科名誉教授胡务亮告诉媒体,因为难以预知下一代的患病严重程度,临床通常建议这样的女性“不要生育”,或使用捐赠卵子做辅助生殖。

“三亲婴儿技术”让这些女性有机会摆脱这一困境。

2008年6月,英国议会开始讨论修订《人类受精与胚胎学法案》;2012年,该国委托伦理机构搜集公众意见、凝聚共识;3年后经议会投票,英国立法,成为全球首个允许使用“三亲婴儿技术”并明确监管该技术的国家。

该国明确提出,要逐案严格审查、限定少数机构开展,严格执行“原核移植”技术,长期密切随访“三亲婴儿”等。

此举在当时引起极大争议。英国多名保守派议员立场鲜明地公开反对,称相关技术高度类似克隆技术,很可能放任科学逼近红线、培育克隆人。

该技术的安全性、有效性也一度受到质疑。

美国俄勒冈健康与科学大学胚胎细胞与基因治疗中心主任舒克拉特·米塔利普夫(ShoukhratMitalipov)在《自然》发文称,一部分“三亲婴儿技术”会失败,甚至增加儿童对新型疾病的易感度。

其研究显示,外来线粒体基因和原先的线粒体基因之间存在冲突。而且,一部分DNA可能出现“逆转”现象,即母亲线粒体基因的比例随时间推移而增加。最终,“三亲婴儿”会继承源自生母的大量线粒体基因。

美国加州大学旧金山分校的分子生物学家帕特里克·欧法雷尔(PatrickO’Farrell)称,这是因为有些线粒体基因组的复制速度要远远快于其他基因组。“携带疾病的基因组就像复制能力超强的霸凌者。”

舒克拉特·米塔利普夫指出,为了避免可能发生的不幸后果,需要对卵子捐赠者和接受者进行更加复杂的对比匹配。

复旦大学医学遗传研究院7月19日文章称,线粒体替代疗法与“基因编辑婴儿事件”有本质区别,前者不存在DNA水平的改变。在全球范围需有效监管和规范指导,采取谨慎、负责、积极的态度进行长期观察,评估其有效性和是否有潜在风险,而不是消极压制对待其创新性。

2016年美国新希望生殖医学中心张进医生和时任美国辛辛那提大学儿童医院遗传学和儿科学终身教授、线粒体病中心主任、分子诊断实验室主任黄涛生教授合作,展开世界首例三亲婴儿诞生的工作。这个孩子现在已经8岁多。该项工作被列为2016年世界十大科学贡献之一。

目前,英国、墨西哥、乌克兰、希腊等国均有“三亲婴儿”降生相关报道。原先对此技术持保守态度的澳大利亚,也允许开展该试验。美国医学科学院则有明确指南、充分的灵长类动物实验数据等,证明其安全性和有效性。

复旦大学医学遗传研究院称,有理由相信,线粒体替代疗法对于全球为数众多的线粒体病患者具有积极和安全的应用前景。随着长期观察评估和医学伦理学的进一步明确完善,这或成为线粒体疾病不可多得的治疗方法。

1.LouiseA.Hyslop,etal.MitochondrialDonationandPreimplantationGeneticTestingformtDNADisease.NEJM.July16,2025.

2.HongMa,etal.Correctionofapathogenicgenemutationinhumanembryos.Nature.548,413–419(2017).doi.org/10.1038/nature23305

3.Babiesmadeusingthreepeople'sDNAarebornfreeofhereditarydisease.BBC

4.山东大学齐鲁医学院官网

5.Fan,XY.,etal.ReductionofmtDNAheteroplasmyinmitochondrialreplacementtherapybyinducingforcedmitophagy.Nat.Biomed.Eng6,339–350(2022).doi.org/10.1038/s41551-022-00881-7

6.陈鲁夏,等.线粒体置换技术的挑战及其规制.生物医学转化.2022年12月第3卷第4期.DOI:10.12287/j.issn.2096-8965.20220412