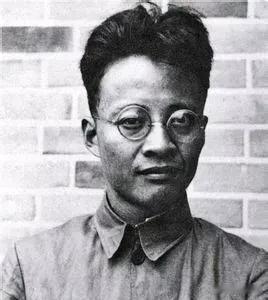

秦邦宪(1907-1946),又名博古,是中国共产党早期重要领导人,其生平与近现代中国革命历程紧密相连。以下综合整理其关键信息: 一、生平与革命经历 早期活动与领导职务 江苏无锡人,早年参加学生运动,后赴莫斯科中山大学学习。俄文名“Богунов”(博古诺夫),后化名博古。 1931年任中共临时中央总负责人,主持工作期间正值土地革命战争关键阶段。 遵义会议与职务调整 1935年遵义会议后,中央政治局常委分工调整,博古逐步移交领导权,由张闻天(洛甫)接任总负责职务,标志着党内军事路线的重大转折。 抗战时期工作 长期负责党的宣传与统一战线工作,曾任《解放日报》社长、新华通讯社社长。 1939年参与指导八路军贵阳交通站建立,协调物资转运与人员联络。 二、“四八空难”遇难事件 事件经过 1946年4月8日,博古与王若飞、叶挺、邓发等17人乘美式运输机从重庆返回延安,因恶劣天气迷失方向,在山西兴县黑茶山撞山坠毁,全员遇难,史称“四八烈士。 毛泽东题词“为人民而死,虽死犹荣”,周恩来撰文《“四八”烈士永垂不朽》。 苏皖边区政府将清江大闸桥更名为“若飞桥”,设立“博古图书馆”以资纪念。 中国历史研究院于2024年首次公开博古等人旅苏时期的履历表与档案。 三、家族与历史研究 家族关联。胞弟秦邦礼(1908-1968):以两根金条创立党的秘密交通站,后发展为华润集团前身“联和行”,支援抗战后勤。 四、争议与澄清 李德军事指挥权问题:博古长女秦摩亚曾撰文驳斥“博古放任李德独揽军权”之说,强调历史决策的复杂性。 五、历史定位 博古的一生折射出中国共产党从探索到成熟的曲折进程。早期领导经历伴随路线争议,后期转向务实工作,直至殉职于和平建国前夕。其档案的公开与学术研究的深化,正逐步还原一个超越符号的、多维度的革命者形象。