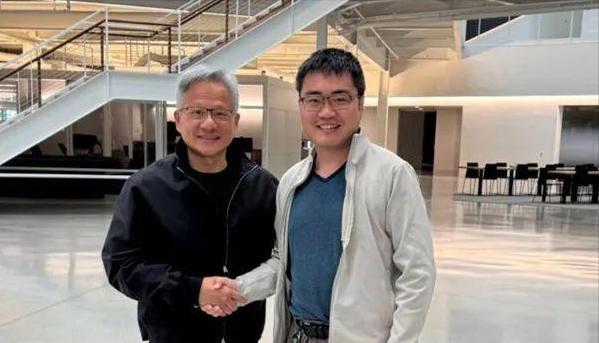

中国2名顶级科学家,将为美国效力,都是清华大学毕业,网友炸锅。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 最近,科技圈有件事儿挺炸锅的。美国芯片巨头英伟达,官宣招了两位顶尖AI科学家加入团队。 按理说,科技公司招人不算什么大新闻,可关键在于,这两位科学家有两个共同点:一个是都毕业于清华大学,另一个是研究方向正是当前最热门的人工智能和AI芯片。于是,这事立马引发了网络上的一阵热议。 这两个人分别叫朱邦华和焦剑涛,说他们是“天才少年”一点不过分,一个是清华特等奖学金得主,另一个是95后AI领域的新星,年纪轻轻就站到了世界科技最前沿。 更让人关注的是,他们并不是默默无闻地加入公司,而是直接担任了核心技术岗位。朱邦华被任命为英伟达的首席研究科学家,焦剑涛更是拿到了研究总监和杰出科学家的头衔。 这两个职位,在整个科技界都是很高的科研位置,说明他们的技术能力得到了充分认可,也说明英伟达非常看重这次“引援”。 这两位科学家都是清华大学本硕连读的高材生,焦剑涛当年拿下的是清华的“特等奖学金”,这个奖每年整个学校也就十几个人能拿到,含金量非常高。 毕业之后,他们都去了美国继续读博士,后来在人工智能领域做了不少研究,成绩也相当亮眼。 2023年,他们还一起在美国创办了一家专注于生成式AI的创业公司。 这家公司技术很强,刚成立就吸引到了1060万美元的风险投资,产品方向跟ChatGPT类似,也属于当前AI赛道的核心领域。这在创业圈里算是非常厉害的开局。 也正因为他们的技术实力和潜力太突出,英伟达很快就伸出了橄榄枝。2025年,两人正式加入英伟达,成为这家全球最顶尖AI芯片公司的核心研发力量。 事情一出,不少人纷纷表示:为他们感到骄傲,毕竟咱中国高校培养出的优秀人才能走到世界顶尖的位置,这说明我们的教育质量和基础科研水平都已经非常强大了。 但也有不少网友开始担忧,说:“这些人是咱国家花大量资源培养出来的,现在却去给美国企业服务了,这算不算是高端人才流失?” 更何况,现在中美科技竞争很激烈,尤其是在AI芯片领域。美国对中国在技术上的打压从未停过,不管是芯片禁令还是技术出口限制,都卡得很死。 在这种背景下,像焦剑涛和朱邦华这样的顶尖人才流向美国,难免会让人觉得心里不是滋味。 从个人角度看,他们当然有选择的自由,去哪里工作是个人的职业发展;但从国家层面看,这确实可能是一个损失,特别是在核心技术领域。也有人说得直白:“人家的技术成果,最终是服务美国的。” 其实这类现象并不是第一次发生,也不是只有这两个人。很多中国留学生、科研人员在国外拿了博士学位后,最后都选择留在当地工作。那原因是什么?说到底,其实就两个字:条件。 首先是科研环境。像英伟达这样的公司,资金充足、实验室设备先进、研发节奏自由,这些对于搞科研的人来说,是梦寐以求的环境。而在某些国内科研单位,可能还要面对各种审批、项目申报、KPI考核,搞科研反而成了写材料和做汇报。 其次是团队合作和自由度。国外很多顶尖研究机构允许科学家自由选择方向,不用被过多地限制在“指定课题”上。有自由、有资金、还有一群同样厉害的同事,这样的团队氛围对科研人员吸引力非常大。 再一个不能忽视的就是待遇问题。谁不想多挣点钱?做科研本来就不是轻松的活,顶尖人才能拿到高薪也无可厚非。 我有个发小现在人在硅谷做算法工程师,他每个月都还在帮国内高校带研究生做项目,视频会议、远程调试、论文修改一样没落下。 搞科研本来就不分地域,现在云服务器、远程算力一样能协作。他说:“搞科研就像打网游,人在哪不重要,重要的是战队配合。” 既然优秀人才愿意去国外,问题是不是也该从咱们自身找找?现实情况是:光靠爱国情怀是留不住人的。要让人留下来,就得提供实打实的研究条件和生活保障。 归根到底,这是一个现实问题,不能简单地从情绪出发去评判。人才流动本身是全球化趋势的一部分,只要人还有联系,只要有合作的渠道,完全可以“人在海外,心在祖国”。 但话又说回来,如果我们的科研土壤足够肥沃、机制更加开放、待遇更加有吸引力,那也许他们根本就不需要远渡重洋。 我们也不必太悲观。科技竞争是长期博弈,中国这些年也在很多领域实现了“换道超车”,从高铁、新能源到5G、卫星,我们并不缺实力,也不缺人才,关键是怎么把这些因素拧成一股绳。