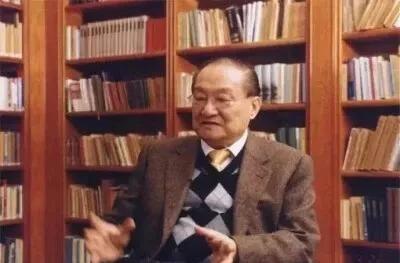

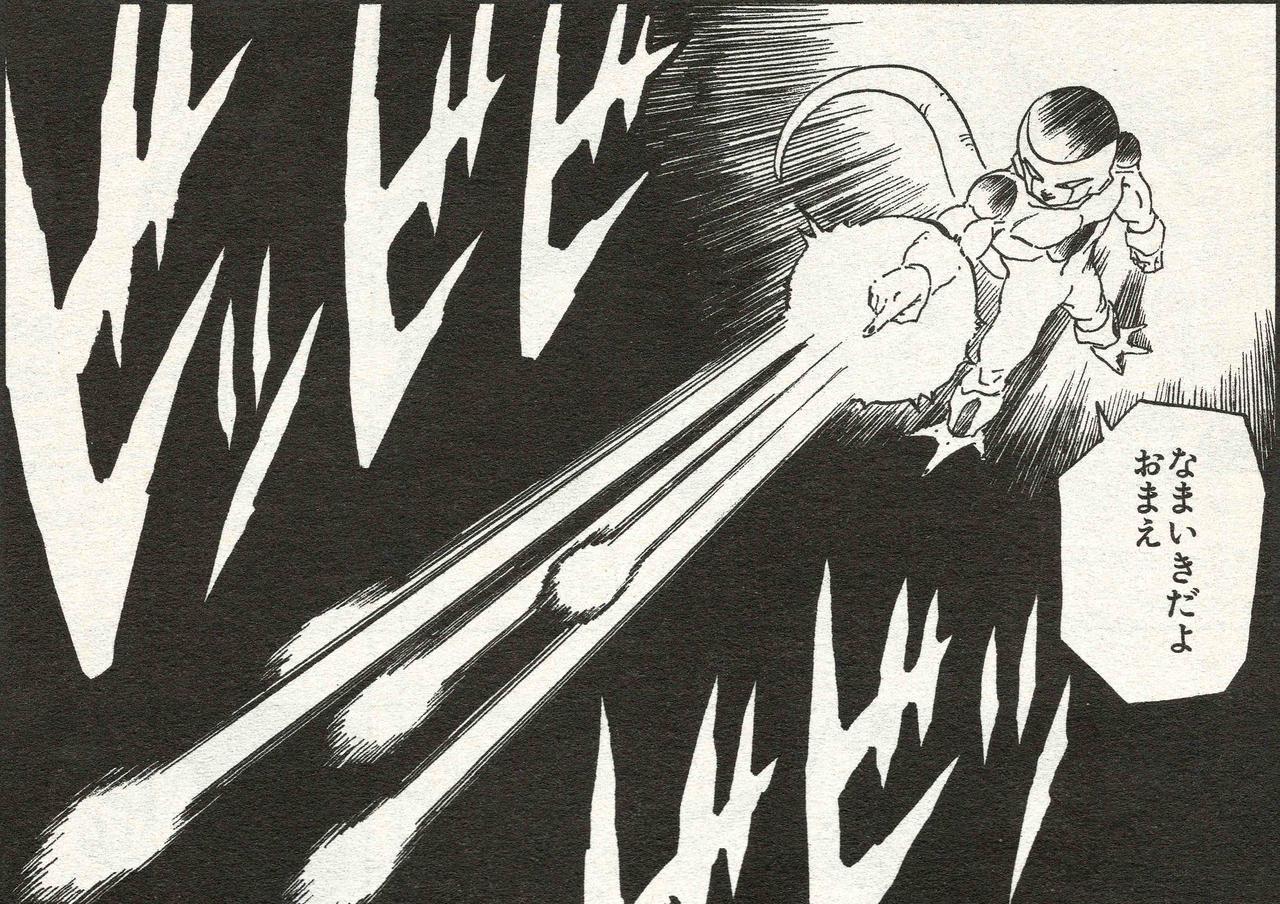

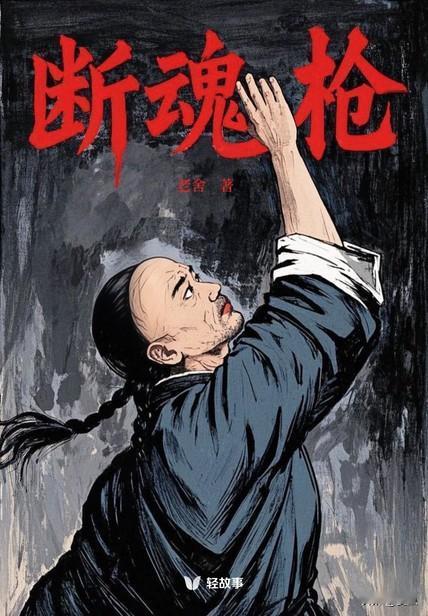

1955年,金庸着手写出了第一部武侠小说《书剑恩仇录》,是因为当时的上司罗孚派人看守着金庸,逼着他必须写出来。 金庸,原名查良镛,1924年出生在浙江海宁。那地方书香气浓,他小时候就听过不少传说,尤其是关于乾隆身世的那种民间故事。后来,1940年代,他考进重庆中央政治大学外交系,但没读完就辍学了,跑去上海《大公报》当记者。1950年,他到了香港,加入《新晚报》,靠写社评混饭吃。那时候,他评论时事特别犀利,同事里还有个梁羽生,两人挺聊得来。 梁羽生,本名陈文统,跟金庸一样喜欢历史和文学。1954年,他在《新晚报》的“天方夜谭”栏目连载武侠小说《龙虎斗京华》,讲的是清末武林恩怨,读者特别捧场,报纸销量都涨了。金庸看了也觉得不错,跟梁羽生聊起来,还夸他写得好,心里有点羡慕。不过,他自己压根没想过动笔写小说,毕竟社评和小说是两码事。 到了1955年初,梁羽生写完第二部小说后有事回了内地,短时间没法供稿。《新晚报》的武侠连载眼看要断档,总编罗孚急得不行。这家伙是个精明的报人,知道武侠小说是留住读者的法宝,不能停。他跟编辑一合计,觉得查良镛是个好人选。金庸虽然没写过小说,但文笔好,又跟梁羽生熟,多少有点底子。 可金庸自己没信心。他擅长分析时事,武侠小说这种虚构的东西,他连门都没摸着。罗孚找他聊了好几次,说他评论写得那么厉害,写小说肯定也行。金庸半信半疑,还是没下定决心。罗孚一看软的不行,就来硬的。他直接派了个排版工人去金庸家守着,限他当晚九点前交一千字稿,不然栏目第二天就得空着。 那天晚上,金庸没办法,只能硬着头皮写。他想起小时候听过的乾隆传说,决定拿这个当开头。写着写着,思路慢慢打开,交了一千多字给排版工人,总算应付过去了。第二天,这稿子在《新晚报》登出来,读者反响特别好,金庸自己也没想到。报社同事都说不比梁羽生差,罗孚也挺满意,觉得这事儿靠谱。 这部小说就是《书剑恩仇录》。金庸越写越顺手,主角陈家洛的形象越来越清晰。他把故事背景定在清朝,加入了红花会反清复明的剧情,情节紧凑,人物也鲜活。读者追得起劲,报社编辑部里天天有人讨论新章节。金庸干脆把“查良镛”的“镛”字拆成“金庸”,当了笔名,从此一炮而红。 《书剑恩仇录》连载完后,金庸彻底入了武侠的坑。1957年,他又写了《碧血剑》,后来《射雕英雄传》《神雕侠侣》一部接一部,每本都火得不行。他的小说不光在香港受欢迎,还传到东南亚和内地,成了好几代人的回忆。1959年,他离开《新晚报》,自己办了《明报》,一边写小说一边当老板,活得挺滋润。 罗孚这“逼迫”算是金庸武侠路的关键一推。如果没这事儿,他可能还在写社评,没机会成大师。梁羽生后来也继续写武侠,跟金庸齐名,两人关系一直不错。金庸晚年淡出文坛,专心研究学问,还修订了自己的小说全集。2018年,他94岁时在香港去世,留下的作品被改成电视剧、游戏,影响力到现在都没散。