祗园寺已经不是寺了。在我去的时候,我把它当作了穿越时间的礼物:它的前身是东晋文学家许询的居所。

一千多年前的许询可能很多人不太了解,他是东晋玄言诗人的代表。晋简文帝司马昱曾称其许询诗“玄度五言诗,可谓妙绝时人。”,但他留存于世的诗只有两首,且都是残篇。

时间是残酷的,把许询的诗消磨得嶙峋,但时间也是有温度的,它让许询被记住。如果说许询在今天的杭州为人所忽略,那么他的朋友就声名显赫了:王羲之、谢安、支遁……兰亭雅集会中的主角都是他的亲友。

用这样的历史眼光去打量祗园寺的时候,我们或许会有所感触,它是一种绵延的声音,它的转变让我们看到的是时间的背影。

而且杭州文化的厚度,也可以从许询的“神龙见首不见尾”中窥见,比如隐士严子陵(桐庐),比如传说中如同济公和尚的罗隐……他们的故事,我们已经很难去探究具体细节,但他们的声名,却在这片土地上传扬。(李郁葱)

祗园寺:塔古藤老岂知春

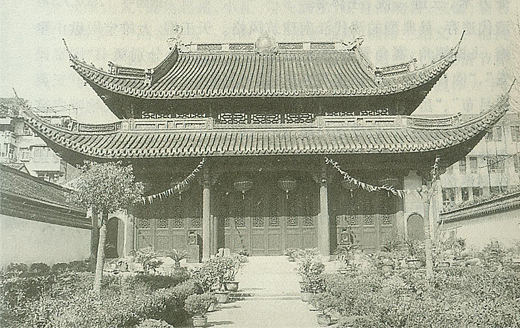

萧山城厢东侧,高楼大厦丛中,城河(原浙东运河)之南,静卧着一座古刹,内有天王殿、大雄宝殿,以及钟楼、鼓楼等,让繁华的都市显出浓郁的古韵。这便是祗园寺,萧山佛教寺院开山之作。

2023年12月,整修一新的祗园寺部分建筑正式对外开放,让我们能与它零距离接触,感受已经流逝的1700年历史光影。

01舍宅为寺,许询新居遂成崇化寺

“东晋许徵君,西方彦上人。生时犹定见,悟后了前因。灵塔多年古,高僧苦行频。碑存才记日,藤老岂知春。车骑归萧詧,云林识许询。千秋不相见,悟定是吾身。”这首《萧山祗园寺》,是曾任诸暨令的唐代著名文学家丘丹于代宗大历年间(766-779)奉使永嘉途经萧山时所写。这首诗通过描绘古刹景观,追思东晋名士许询的高洁品性,表达了对生命悟道的哲理性思考。

在所有借祗园寺之景的抒怀诗中,此诗无疑是最出名的一首。

祗园寺位于今杭州市萧山区城厢街道体育路222号,原名崇化寺,是由东晋名士、诗人许询舍宅而建的一处寺院。说起这片宅院的原主人许询,其身上颇多令人敬仰之处。

许询(约345年前后在世),字玄度,号征君,祖籍高阳(今河北省高阳县),其父许皈为西晋时的琅琊(今山东省临沂市)太守。西晋灭亡后,许皈随晋元帝司马睿过江,在东晋王朝担任会稽内史等职,因此立家于山阴。

许询在山阴长大,“有才藻,善属文。与孙兴公皆一时名流。具有负俗之谈,卒不降志。能清言,于时人士皆钦慕仰爱之。”(宋·高似孙《剡录》)当时的许询与会稽的文人打得火热。孙兴公即孙绰,为东晋玄言诗人,时任东晋大臣。东晋穆帝永和九年(353),当时任会稽内史的王羲之在兰亭举行雅集,并在其文采、书法俱称精妙的《兰亭集序》中称“群贤毕至,少长咸集”,许询即为兰亭雅集中的“群贤”之一。

许询鄙视西晋士人的追名逐利,崇尚“玄淡”,清心寡欲,不慕世利,无欲功名。许询重性情,热爱山水,崇尚自然,喜在山水游弋中体悟人生,“出则渔弋山水,入则言咏属文,无处世意。”(唐·房玄龄等《晋书·谢安传》)

许询甚至还有一副好身板,这是因为他爬山登高,时人谓之“许非徒有胜情,实在济胜之具”。(《世说新语·栖逸》)

“良工眇芳林,妙思触物骋。篾疑秋蝉翼,团取望舒景。”(《竹扇诗》)“亹亹玄思得,濯濯情累除。”(《农里诗》)

这是目前仅存的两首出于许询之手的诗作,且不完整。仅凭这寥寥数句,历代学者还是认定许询为东晋玄言诗人的代表人物之一。晋简文帝司马昱曾称赞其许询的诗“玄度五言诗,可谓妙绝时人。”(南朝宋·刘义庆《世说新语》)

唐代诗人李颀在《题璿公山池》诗中赞其“此外俗尘都不染,惟馀玄度得相寻”;另一位唐朝诗人刘长卿则在《题灵祐和尚故居》诗中感叹:“残经窗下依然在,忆得山中问许询。”

魏晋时期朝廷选拔官员沿用了西汉以来的征辟制度,亦称“辟举”,即由皇帝或地方长官直接征召名望显赫的人士出来做官。许询出身世族,才华超群,声名显赫,自然被地方长官乃至皇帝看中,朝廷多次征辟他入朝为官。让人没想到的是,许询前后4次不接受征辟,态度十分坚决。

许询寓居会稽时,司徒蔡谟辟召其入朝,许询拒绝了;晋元帝司马睿惜才,征为议郎,不就。被征辟了两次后,许询索性离开了会稽,迁居永兴(即今萧山),“乃策杖披裘,隐于永兴西山。凭树构堂,萧然自致。”(《晋书》)

没料想,朝廷还是没有放过他。中郎(皇帝近侍官)王坦之举许询为吏部郎,许询不肯去;后来肃宗(晋明帝司马绍)连征许询为司徒掾(幕僚式的官员,司徒/(丞相)属官),许询仍然执意推辞。

接二连三的征辟,使许询不胜其烦,他决心远离尘世,选择隐居。为了向朝廷表明隐居不仕的决心,许询决定破釜沉舟,把山阴父亲留下来的今绍兴市山阴老宅和自己在永兴新建的舍宅均捐建成为寺庙。如此决然,使晋孝宗司马聃也不得不放弃再征。东晋咸和六年(331),孝宗下诏,许询的山阴旧宅为祗洹寺,永兴新居为崇化寺。许询舍宅为寺之后,携家人迁往究山(今属义桥镇许贤片。此地称之为许贤,与许氏迁居于此有关),后又只身赴皋屯(今楼塔镇)等地隐居。

永和十一年(355),王羲之辞职迁居剡县(今嵊州市)金庭。许询得知后,也迁居剡县,与王羲之为邻。李白曾有诗云:“此中久延佇伫,入剡寻王许。”(《送王屋山人魏万还王屋》)诗中的“王许”即为王羲之和许询。升平五年(361),许询和王羲之先后去世,许询葬剡县孝嘉乡济度村,王羲之葬剡县金庭乡瀑布山。许询殁时才40多岁。

02风雨飘摇中,一千七百年的峻然矗立

许询躲避征辟、选择隐居后,他在山阴和永兴的新老宅舍都被孝宗改成了寺院。位于山阴的原为祗洹寺,祗洹就是祗园(“祗园”一名来自祗陀“祗园精舍”。祗园精舍是古印度佛教圣地“祗树给孤独园”的简称,由给孤独长者与祗陀太子共同建造,是佛陀传法的重要场所之一)。

公元1003年,山阴祗园寺改名为承天寺,后又改名为能仁寺,今已不存,寺址在今绍兴市区城南和畅堂。

被改成崇化寺的许询宅舍一直存在着,以寺庙的形式保留至今。许询舍宅为寺当年,崇化寺建立,仅比杭州灵隐寺晚了5年。萧山历史上的崇化乡及今城厢崇化社区、崇化路、崇化桥等地名,均因寺而得。

“……询乃于崇化寺造四层塔,物产既罄,犹欠露盘相轮,一朝风雨,相轮等自备,时所访问,乃是剡县飞来。”(唐·许嵩《建康实录·许询传》)据说许询在崇化寺造四层佛塔时,用尽了家产,仍缺塔顶的露盘和相轮尚未建成。因感动了佛祖,塔顶露盘和相轮在一夜风雨中,竟从剡县自己飞来了。

唐会昌年间(841-846),崇化寺因全国性的“灭佛运动”遭毁。唐末吴越国时期,崇化寺有可能重建过一次。北宋建隆元年(960),祗园该寺得以重建,史书有确凿记载。“寺有阁,藏仁宗御书,后归宝文阁。”(明嘉靖《萧山县志》)治平三年(1066),英宗敕赐“祗园寺”,始号祗园,寺号沿用至今。

宋室南渡,杭州设为行在,后在此建都,杭州遂成全国政治、经济和文化中心,江南的萧山城厢也更热闹起来,祗园寺人流如织,香火炽盛。元代,祗园寺盛极一时。元顺帝至正三年(1343),由寺僧道拳扩建佛殿,寺庙面积达三十六亩。其时,祗园寺已是当时萧山规模最大的寺院。

明时,祗园寺庙宇宏阔,香火繁盛,有“江南第一山”之美誉。寺庙整体建筑呈中轴对称布局,坐北朝南同,建有山门、天王殿、大雄宝殿、藏经阁、斋堂、厢房等建筑。在中轴线两旁,右侧有数十间僧房和花园菜地,左侧有圆通殿和放生池,此外还有四座感应塔等,这样的格局一直保持到清代。明时,祗园寺还成为官员习练礼仪的场所。每逢天寿圣节、正旦和冬至这三大节庆,都会有大批官员在这里演习礼仪。

清咸丰十一年(1861),寺宇毀于兵火。光绪五年(1879)重建,至十六年(1890)落成,仍为萧山庙宇之首。寺内曾有感应塔四座,正殿前两座方形砖塔为五代梁岳阳王萧詧所建,天王殿前两座圆形土塔系五代吴越国监军节度使渤海公吴延福所建。“祗园塔影”曾为萧山城区十景之一。

祗园寺矗立在萧山的时间久了,民众中有了这样的传统:在外面有出息或是当官的人归葬祖籍了,一般都会到祗园寺来吊唁。

03不仅是精神寄托之所,更兼及多种社会职能

现存的祗园寺主体建筑为清光绪年间重建,保留了禅院建筑的主要格局,且具有典型的清代江南建筑风格。寺院内的天王殿和大雄宝殿采用歇山重檐风格,飞檐翘角,翼角上安有螭吻兽,屋顶饰有瓦神宝镜。大殿前还配建有钟楼和鼓楼。因祗园寺地处城厢中心,钟楼又高踞于寺庙,登上钟楼,全城房舍尽收眼底。邑人汤金钊(曾任工部尚书、吏部尚书、户部尚书、陕西巡抚等职)建议,让祗园寺钟楼兼有消防瞭望塔之功能,把敲钟设为预防火警的手段,称之为“太平钟”。

如今,钟楼碑廊中除了记载光绪年间重修祗园寺的告成碑,尚留存有“祗园禅寺大钟原义”碑和“祗园禅寺钟规”碑等。

辛亥革命后,江南一带寺庙方丈的资质考试,考场即设在萧山祗园寺,这从另一角度说明了祗园寺在江南一带的声名之盛。此时的萧山祗园寺颇有特色,一般寺庙门口的匾额都是横的,而这座寺庙的匾额却是直的。据传祗园寺兴盛时有僧侣300多人,民国初年成立的萧山佛教协会就设在该寺。

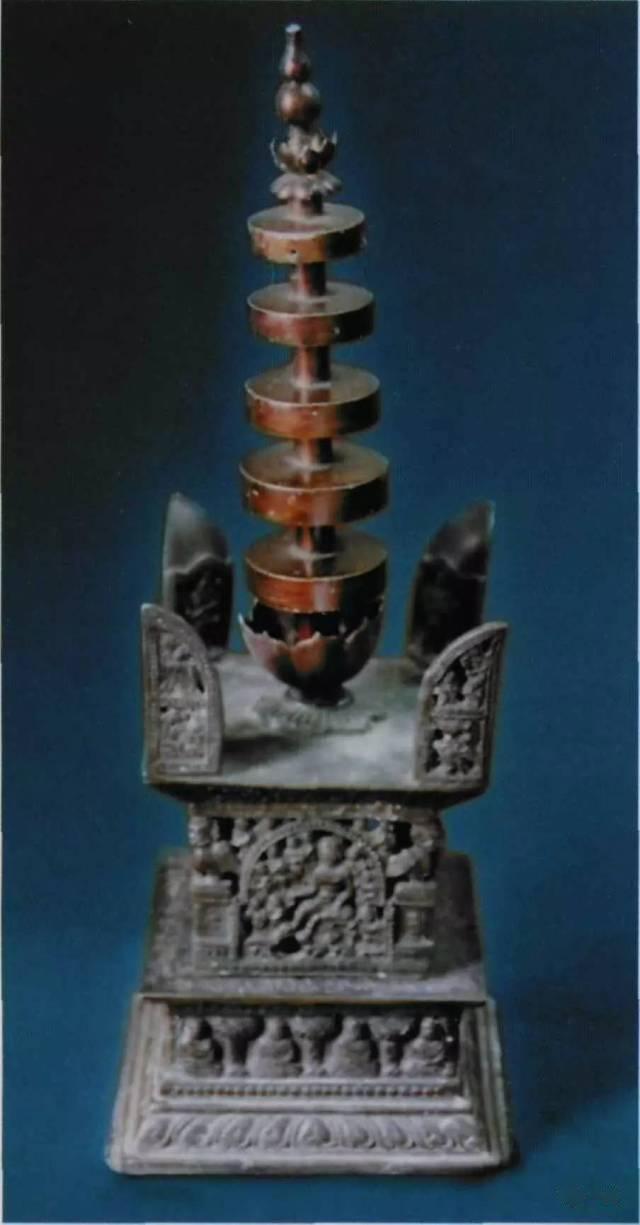

民国二十四年《萧山县志稿》卷八载:“清乾隆四十一年(1776)大水,西塔圮,于废砖中得西塔基记、舍利铜塔。”道光十六年(1836),西塔重修,西塔基记、舍利铜塔第一次还藏。《萧山县志稿》卷八又云:“道光十六年僧应律修。”下引道光十九年(1839)汤金钊《重建祗园寺西塔记》云:“……西塔废坏殆尽。应律嗣为主持,宏愿广募,诚重劳轻,甃筑圆成,藏旧舍利塔及塔基记于中,永镇坚固。”舍利铜塔在此次还藏时,还补做了已经灭失的塔刹。

咸丰十一年(1861),祗园寺遭毁,西塔“随寺毁”,西塔基记、西塔舍利铜塔第二次出土。光绪十四年(1888)西塔第二次重修,舍利铜塔第二次还藏。《萧山县志稿》卷八记载“光绪间僧普勤修”,下有按语云:“修西塔时舍利铜塔仍在。而西塔记已失,嗣得于西门外汤氏西山草堂,断为三,而无缺。仍镇塔中。汪坤厚、陶濬宣有文记其事。”据光绪十六年(1890)普勤手记载:光绪十四年“修西舍利塔,自三月间兴工,五月二十五日获见舍利宝塔现于西塔之顶。恭奉细瞻,宝塔高一尺二寸,阔六寸。其塔四方。铸有戊午显德夏承厚之愿敬造”,“于七月十五日塔工告竣,处本宝塔上于塔之顶层”。

民国以后,随着整体社会环境的变革,祗园寺的宗教功能逐步退却,部分寺产还成为校舍。1937年11月,湘湖师范因日军即将来犯,不得不离开萧山,流亡办学,其间曾七迁校址,艰苦卓绝。抗战胜利后,湘湖师范学校返回萧山,但因原校舍已毁,无法在原址复课,遂将祗园寺的部分建筑作为临时校址,如天王殿和大雄宝殿被用作教室,西厢房被作为学生宿舍。1946年2月28日,湘湖师范在祗园寺复课。1956年9月,湘湖师范祗园寺校舍改为教职工和学生宿舍,祗园寺东侧的一部分房舍成为师范附小校舍,该校后更名为体育路小学。

新中国成立后,祗园寺的前后大殿曾作为阶级教育展览馆、萧山五七艺术训练班、民兵指挥部、萧山图书馆、萧山越剧团团部等单位的工作用房,后又成为浙江考古与文物保护萧山基地、杭州市文物考古研究所萧山工作站、萧山博物馆(杭州市萧山区文物保护考古研究所)祗园寺文保部所在地。

04铜塔仍存,塔身铭饰仍需深稽博考

新中国成立后,祗园寺的前后大殿曾作为阶级教育展览馆、萧山五七艺术训练班、民兵指挥部、萧山图书馆、萧山越剧团团部等单位的工作用房,后又成为浙江考古与文物保护萧山基地、杭州市文物考古研究所萧山工作站、萧山博物馆(杭州市萧山区文物保护考古研究所)祗园寺文保部所在地。

民国二十四年《萧山县志稿》卷八载:“清乾隆四十一年(1776)大水,西塔圮,于废砖中得西塔基记、舍利铜塔。”道光十六年(1836),西塔重修,西塔基记、舍利铜塔第一次还藏。《萧山县志稿》卷八又云:“道光十六年僧应律修。”

咸丰十一年(1861),祗园寺遭毁,西塔“随寺毁”,西塔基记、西塔舍利铜塔第二次出土。光绪十四年(1888)西塔第二次重修,舍利铜塔第二次还藏。《萧山县志稿》卷八记载“光绪间僧普勤修”,下有按语云:“修西塔时舍利铜塔仍在。而西塔记已失,嗣得于西门外汤氏西山草堂,断为三,而无缺。仍镇塔中。汪坤厚、陶濬宣有文记其事。”据光绪十六年(1890)普勤手记记载:光绪十四年“修西舍利塔,自三月间兴工,五月二十五日获见舍利宝塔现于西塔之顶。恭奉细瞻,宝塔高一尺二寸,阔六寸。其塔四方。铸有戊午显德夏承厚之愿敬造”,“于七月十五日塔工告竣,处本宝塔上于塔之顶层”。

1952年,西圆塔因年久失修而倒塌,还压死了一名老人。因圆形土塔倒塌压死了人,民众担心另一座土塔也会突然倒塌,就把东圆塔同时予以拆除。此后祗园寺内佛像、两座方形砖塔及鼓楼均被毁,仅存天王殿、大雄宝殿与钟楼。拆除东、西两座方形砖塔时,砖塔中的舍利铜塔出土。

这两座铜塔由塔座、塔身、塔顶三部分构成。塔座为须弥座,束腰处四面各有四尊坐佛,以菩提树相隔;塔身镂空,铸有萨埵那太子舍身饲虎等四个佛本生故事画面;塔顶四角饰以山花蕉叶,上共有白象投胎等反映佛祖一生事迹的故事画面16幅;正中有圆形覆莲,塔刹嵌插其间,为五重相轮,刹顶饰仰覆莲及葫芦宝瓶。其中一塔刹是铅锡打制而成,外刷仿铜色漆,为清道光年间重制。

西塔所出土舍利铜塔之须弥座的座面,沿塔身四边刻有铭文47字:“弟子夏承厚并妻林一娘阖家眷属/舍净财铸真身舍利塔两所/恐有多生罪障业障并愿消除/承兹灵善/愿往西方净土/戊午显德五年十一月三日记”。

从塔基记、砖铭、舍利铜塔的年代,皆可证明两方塔建于吴越显德五年(958)。

祗园寺是昔日杭州佛教文化鼎盛的见证,也是浙东运河繁华市井的真实写照。20世纪80年代和90年代,萧山市(后为萧山区)多次拨款对祗园寺加以修缮。2021年8月,祗园寺开始新一轮修缮工程,主要是对天王殿、大雄宝殿的大木构件、屋面、脊饰、墙体等进行修复,2023年12月1日正式开放。因历史原因,修缮后的祗园寺仅剩3064平方米,约为兴盛时的十分之一。

提升改造后的祗园寺部分保留了原有格局,天王殿和大雄宝殿被辟为陈列空间,主要展示陈列祗园旧景以及萧山当地古代文化遗存,如开放当日至今,推出了《祗园塔影》和《汉时余暨,问彼萧然——萧山溪头黄汉墓考古成果展》两大展览。其中在天王殿展陈的《祗园塔影》,展示了部分祗园寺出土文物,利用现代化数字手段再现“祗园塔影”旧貌;大雄宝殿展陈的《汉时余暨,问彼萧然——萧山溪头黄汉墓考古成果展》,则展出了萧山城南溪头黄汉墓发掘出土的文物。溪头黄汉墓所发掘文物,时代跨度从西汉中期至东汉晚期,发展序列完整,出土文物类型丰富,再现了昔时当地人们的生活方式和民俗信仰。

许询生活在东晋,而从东汉灭亡到东晋建立,两者相差仅97年。伫立祗园寺沉思于旧物旧景,历史的奥秘耐人寻味。