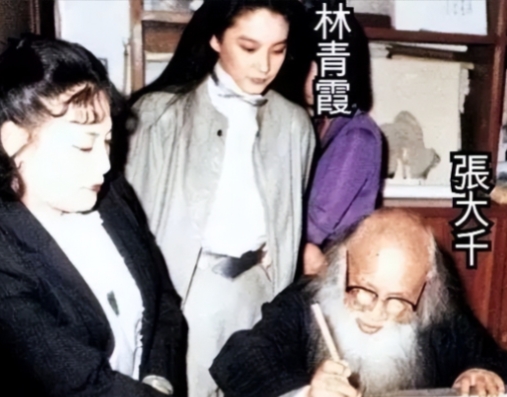

1983年29岁的林青霞去拜访张大千大师,张大千被眼前的美丽女孩惊住了,感叹世间还有如此美丽的女子,就是记者为他们拍照片时大师还在目不转睛的看着她,一睹美人惊叹奇,大师羡慕睛不移。

1983年初,香港电影正处在黄金发展期,《新蜀山剑侠》作为一部融合特技和奇幻武侠的电影,被寄予厚望,导演徐克当时已经以大胆的视觉风格和创新叙事闻名,他希望给这部作品注入更多文化气质,片头需要一幅有分量的题字,不仅要有艺术水准,还得能引起观众注意,几番商议后,他们一致认为,这样的题字非张大千莫属。 张大千此时已是84岁高龄,定居台北摩耶精舍多年,他的名字在中国画界如雷贯耳,不只是因为画得好,更因为他一生游历世界,不断创新,晚年结合泼墨与西方立体派,创造出独树一帜的风格,他曾与毕加索交流,被誉为“东方的最后一个大画家”,但他也早已宣布“封笔”,不再轻易为人题字作画,多年来,外界求字求画者络绎不绝,他大多婉拒。 嘉禾电影公司最初通过中间人联系张大千,想请他为《新蜀山剑侠》题字,但没得到回应,张大千身体状况并不好,手指已经不稳,眼睛也不如从前,写字画画都很吃力,他更愿意把晚年时光花在喝茶、养花、读书上,电影公司一时间犯了难,正当大家一筹莫展时,有人提议,不如换个方式试试。 林青霞的名字很快被提了出来,当时她才29岁,已经是华语影坛家喻户晓的女星,她出道十年,凭借《窗外》成名,随后在琼瑶片中塑造了无数经典角色,被誉为“影坛第一美人”,进入80年代,她开始尝试武侠片,演技和风格逐渐转变,也正是在这个过程中,她接下了《新蜀山剑侠》的女主角,她的气质与众不同,不是传统意义上的柔美,而是英气与灵动并存,颇有古典韵味。 林青霞不仅是电影主角,更是这次“文化搭桥”的关键人物,电影公司希望她能亲自出马,去拜访张大千,表达诚意,她也很愿意接下这个任务,林青霞从小在台湾长大,父母是山东人,家教严谨,她对传统文化并不陌生,听说张大千喜欢喝龙井茶,爱吃川味小食,她特地准备了一些礼品,包括新鲜水果和上好的茶叶。 那天她来到摩耶精舍,张大千正在院中静坐,林青霞的到来并没有大张旗鼓,而是带着一种温和的恭敬,张大千见到她时,眼中闪过一丝光亮,他已经很久没有接见外人了,尤其是年轻人,林青霞的出现,让他感受到一种久违的美感,不是因为她是明星,而是她的神态举止,让人想起古画中的仕女,那种气质,不是化妆打扮出来的,而是骨子里带着一种温润、安静的力量。 两人并没有长时间的寒暄,但林青霞的到来显然打破了张大千的犹豫,她说明了来意后,并没有多说什么,只是安静地等他回应,张大千沉吟片刻,起身进了书房,书案上,纸墨早已备好,他提笔时,虽然手略有颤抖,但落字之处,依旧气势十足,这不是随意写下的几个字,而是他用一生的笔力写下的“新蜀山剑侠 蜀人张大千题”。 这幅题字写完后,被电影公司小心装裱,放在片头播放,观众一看到那几个字,立刻感受到一种文化的厚重感,这种感觉,不是简单的装饰,而是一种承接传统与现代的仪式感,电影上映后,口碑不错,票房也有亮眼表现,那幅题字无疑是加分项,它就像一道桥,把武侠幻想和中国传统艺术联系在一起。 张大千在不到三个月后去世,享年84岁,这幅题字成为他晚年极少公开留下的墨宝之一,对于林青霞来说,那次拜访也成了她记忆里非常特别的一段经历,她并没有在媒体上大肆宣传这件事,只是淡淡地提过,她很尊敬张大千,也很珍惜那次见面。 后来林青霞在香港又拍了许多著名的作品,1992年《笑傲江湖II:东方不败》让她达到演艺巅峰,1994年她结婚,慢慢淡出影坛,转而开始写作,2011年出版散文集《窗里窗外》,让人看到她在文字上的另一面,而那幅题字,静静地保存在电影资料馆里,成了那个年代电影与艺术短暂交汇的见证。 这段故事之所以让人记住,不光因为有明星和大师,更因为它所传达出的那种人情味,林青霞不是以明星的身份去“请字”,而是带着一份敬意和纯粹的欣赏去见一位长者,张大千也不是因为对方红才答应,而是看到了她身上那种与艺术相通的气质,这种相遇,在今天看来,是两个世界之间极为罕见的接触。