河南南阳黄山遗址:探寻文明起源的关键坐标

引言

中华文明源远流长,其起源与发展的研究一直是考古学界的重要课题。遗址作为历史的实物见证,承载着丰富的信息,对于揭示古代社会的面貌具有不可替代的作用。

河南黄山遗址的文化层堆积覆盖裴李岗文化(距今9000~7000)、仰韶文化年(距今7000~5000年)、屈家岭文化和石家河文化四个时期,连续使用时间超过5000年。黄河下游不是大汶口人的地盘吗?根据目前的基因测序结果,这里的屈家岭人可能来自黄河下游地区,而非从湖北地区北上。其山顶部分堆积超过5米,由历代先民运土堆筑而成,几乎每隔10厘米就是一层遗迹!目前已勘探出西外壕和疑似城墙夯土遗迹,是否形成闭合有待考古工作者的进一步工作。

河南南阳黄山遗址的发现与发掘,为研究中华文明的起源和早期发展提供了重要线索。该遗址蕴含着制玉、居住、墓葬等多种遗迹,反映了不同文化时期的特征,以及长江文明与黄河文明的交融,其重要性不言而喻。

一、黄山遗址的基本概况与发掘情况

黄山遗址位于独山北面,其东边约1里处为白河,西南数公里则与独山相邻。作为一处制玉遗址,它于2018年得到国家文物局批准,获得了800平方米的发掘面积。自2018年起,文物考古部门对其开展了为期六年的主动性考古发掘。该遗址面积约50万平方米,截至目前,发掘面积尚不足1%。

在发掘过程中,清理出了众多遗迹,包括仰韶、屈家岭、石家河等文化时期的房址80座、墓葬220座、瓮棺葬225座、灰坑220座、码头1段以及运河1段。同时,还发现了仰韶时期粮仓30处,多数为地面式粮仓,少数为工棚,与坊居相对应。此外,已清理出16座圆形或椭圆形粮仓基址,由墙基、地面墙体、内部烧土质防潮垫层构成,部分粮仓外墙基附近还有埋陶罐或鼎的奠基坑,内有粮食类朽痕。这些粮仓分布于同期房址或石玉器作坊周围,形制体量相近,分布密集,具备“古国粮仓”的形态。

二、遗址出土遗物与文化内涵

(一)出土遗物种类丰富

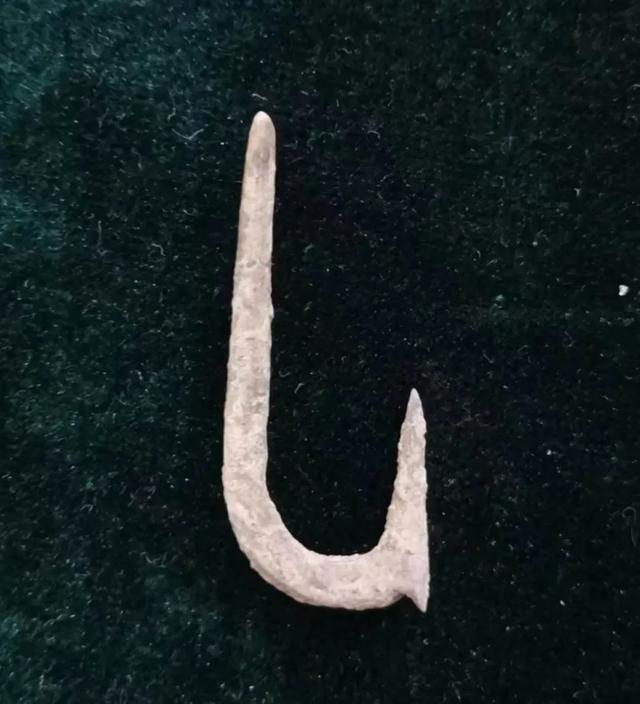

在仅有2700平方米的发掘面积内,出土遗物种类繁多。据不完全统计,共出土各种遗物2.3万余件,其中以砂岩质制玉石工具为大宗,还有玉器116件、独山玉半成品或废品500余件、玉片3518件、玉料4500余件。此外,还有象牙器14件、骨器73件、陶器近700件、猪下颌骨2000余个。2018年前国内报道的新石器时代出土猪下颌骨总数才3500余件!

石器质地主要为独山石,有耜、铲、刀等;玉器有钺、耜等;象牙器有梳、环等;骨器有鏃、针等;陶器有碗、盆等,多为实用器。

(二)文化内涵体现文明交融

黄山遗址出土的遗物反映了浓厚的文化内涵。植物考古学者发现大量粟和一些稻、黍种子,且杂草种子少,推测该遗址可能不从事农业生产,食物资源或许通过供给或贸易获得。大量粮仓址和猪下颌骨的发现,展现了原始贸易的辉煌。多学科成果,如植物考古在曲腹杯上发现酒类遗痕和多种粮食,动物考古确定猪骨全为家猪,人骨DNA检测发现屈家岭人可能来自黄河流域等,彰显了黄山遗址的重要性,体现了长江文明与黄河文明的交融。

三、遗址重要遗迹特征

(一)房址特色鲜明

编号F1、F2的房址具有独特的结构。F1面积150余平方米,已清出前后室式7单元14间房;F2面积129平方米,由3个单元“前坊后居”和1个工房组成,单元间有隔墙,隔墙上设有推拉门,炉台可做饭烤火,房间内还有地暖坑。保存较好的仰韶文化中晚期建筑群,由长房、工棚、院落组成,很多墙体保存程度较高,长房内成组的遗物原位存放,生动再现了古人制玉石工作场景,被称作“中国史前庞贝”。

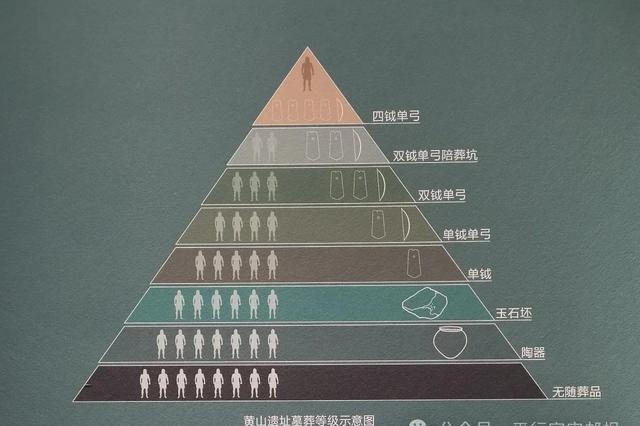

(二)墓葬等级森严

黄山遗址目前出土屈家岭文化墓葬196座(玉石钺墓葬22座),其中部分大墓陪葬品丰富。如M18出土1件玉钺等,表明墓葬级别较高;M77和M59等大墓有梯形大棺、陪葬坑等,为高等级大墓的标配;M77只有2钺1弓!M216陪葬4把大玉钺等,场面宏大。墓葬群中核心随葬品的差异显示出当时社会等级森严,坟墓存在8个层级。

(三)码头遗迹独特

2022年10月,清理出直径50米左右的半圆形“港湾码头”遗迹南部,坡岸上有富含烧土的踩踏层和烧土垫路,坡岸下落客的生土平台上有5个疑似“独木舟泊位”。东岸上清理出的相关建筑与码头有关,该码头遗迹与自然河、人工河道、环壕共同构成了完善的水路交通系统。

四、都城级城址的可能性分析

(一)规模与布局的复杂性

黄山遗址面积达50万平方米,已发现多种文化时期的遗迹。其功能分区明确,涵盖居住区、手工业作坊、粮仓群、宗教/权力象征区和水路交通系统,这种复合型布局符合早期都邑“生产 - 生活 - 权力中心”三位一体的特征。

(二)社会等级制度的物证

墓葬等级森严,从“大王墓”到平民墓形成8个层级的社会结构,玉钺、象牙权杖等遗物的集中出土表明存在统治阶层。建筑等级也存在差异,既有大面积的“前坊后居”豪宅,又有单间作坊式工棚,反映了社会分工与阶层分化。

(三)经济与贸易网络的核心地位

玉石产业方面,独山玉开采与加工规模庞大,结合码头遗迹和跨区域玉器流通,显示其对南阳盆地及更广域的经济辐射。粮食贸易上,30处粮仓群储存南北作物,杂草种子稀少表明依赖外部供给,与猪下颌骨贸易共同构成原始贸易体系。

五、城墙与城门的探索现状

(一)现有线索与推测

人工河道和码头区的半圆形“港湾”结构暗示对水资源的控制性利用,可能兼具防御与运输功能。仰韶早期大型宫殿类房基和屈家岭时期高等级建筑群,可能属于权力中心的核心区,但尚未发现明确城墙遗迹。

(二)未解之谜与未来方向

目前发掘面积仅占遗址1%,城墙若存在可能埋藏于未勘探区域。建议通过遥感探测、地质雷达等技术对遗址边缘进行系统性调查,重点关注是否存在夯土基址或石砌防御工事、人工河道与自然河是否构成闭合水域防御系统以及建筑群分布是否呈现“向心式”都城规划特征。

六、黄山遗址的文明意义

(一)中原玉文化源头

从仰韶晚期到石家河时期延续千年的玉石产业链,填补了中原史前手工业空白,独山玉标识性工艺或为华夏“玉礼制”起源提供关键证据。

(二)南北文明交融实证

屈家岭文化因素与本地仰韶传统共存,粟稻混储、南北玉器流通,揭示长江 - 黄河文明互动早于文献记载。

(三)史前城市规划范本

居住区、工坊区、仓储区、码头区、墓葬区的科学分区,以及推拉门、防潮粮仓等技术创新,展现了5000年前的城市规划智慧。

(四)社会复杂化进程标尺

8层级的墓葬制度、专业化手工业分工、原始贸易网络,为研究中华文明从“古国”向“王国”演进提供关键节点证据。

(五)水陆联运体系先声

码头、人工河与独木舟泊位的发现,将中国内河航运史推前至新石器时代,印证了《禹贡》中“南阳贡道”可能存在的史实基础。

七、争议与猜想

部分学者将黄山遗址与传说中炎帝、蚩尤部族联系起来,依据包括时空耦合、玉钺军事象征以及南北冲突隐喻等。但此类假说需更多考古证据支持,当前应谨慎对待。

结语

综合来看,黄山遗址已具备早期都邑的核心要素,虽未发现明确城墙,但其规模、等级制度、经济辐射力均达到“古国”级别。随着未来发掘工作的推进,若发现城墙遗迹或更大规模宫城区,有望确立其为长江 - 黄河文明过渡带的首个新石器时代都城遗址。其玉器工业体系、水陆交通网络及南北文化融合特征,正在改写中华文明起源的叙事框架。未来,应继续加强对黄山遗址的研究与保护,运用先进的技术手段深入探索其未知领域,为中华文明起源的研究提供更多有力的证据。