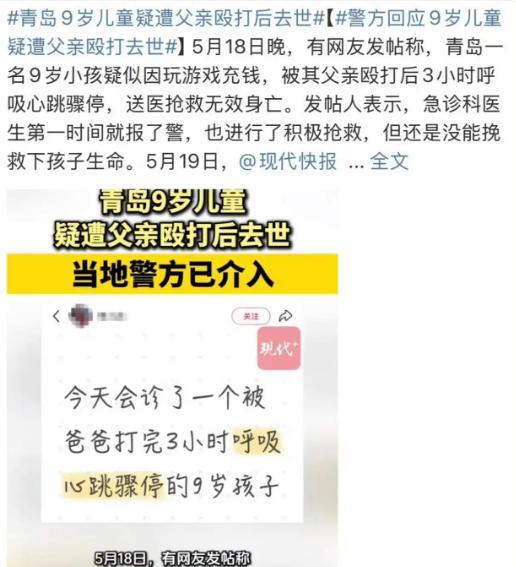

痛心消息,5月18日,青岛黄岛区一9岁孩子因为玩游戏充钱被爸爸用电线毒打,三小时后妈妈下班回家孩子告诉妈妈不舒服,妈妈带孩子去医院,刚刚走到医院门口,孩子死亡。 5月18日,山东青岛。一名医生发帖称:今天会诊了一个被爸爸打完3小时,呼吸心跳骤停的9岁孩子。 医生透露,疑似因为孩子充钱玩游戏,有648元,被爸爸知道后打了,孩子全身淤青,3个小时后反映身体不适,于是妈妈带着孩子到医院,刚到门口孩子呼吸心跳全部停止,没抢救回来。 原来,35岁的父亲王某发现手机账户里冒出648元的游戏充值记录,这笔钱不多不少,却瞬间点燃了他的怒火。 据邻居回忆,父子俩先是激烈争吵了大概二十分钟,紧接着,就传来了让人心头发紧的沉闷击打声。时间一点点过去,直到傍晚六点半,下班回家的母亲才惊恐地发现,儿子面色青紫,呼吸已经非常微弱。她赶紧把小王送往黄岛区一家医院,可还没到医院,在广场上,小王的心跳和呼吸就停了。 医院的抢救记录,成了这场暴行的无声控诉。医护人员揭开小王的衣服时,都倒吸一口凉气:孩子瘦弱的背部和腿上,布满了吓人的紫红色条索状伤痕,这些都是电线反复抽打留下的,占了他身体表面积的45%。虽然医护团队全力抢救并第一时间报了警,但这个9岁的生命,终究没能再回来。 事发后,出所的民警很快介入,父亲王某因涉嫌过失致人死亡罪被刑事拘留。审讯时,这位施暴的父亲低着头,轻声说:“我小时候也偷拿过家里钱买游戏点卡。” 可能是父亲以前也被这样对待过,所以他用同样的方式对待了自己的孩子! 目前,黄岛分局隐珠派出所还在进一步侦办此案。 这种扭曲的心态,在手机支付越来越方便的今天,更容易被一笔意外的电子账单引爆,成了家庭矛盾升级的催化剂。 事情曝光后,网上炸开了锅。“虎毒还不食子呢,当爹的怎么下得去这么重的手?孩子才9岁啊!” 不过,也有人试图从更复杂的角度看问题:“熊孩子到底该怎么管,这确实是个大难题。”他们可能觉得,“也许当爹的一开始只想教训教训,谁知冲动是魔鬼。” 更有网友把矛头指向了更广的层面:“家长连个支付密码都管不好,监管责任在哪?” 还有人问:“游戏公司是不是也该给未成年人充值设点更严的门槛?”这些不同的声音,交织在一起,也反映出当下家庭教育的困境和焦虑。 在小王生前住的社区,以前孩子们常去玩的地方,现在变得异常安静,甚至有些冷清。 一位家长心有余悸地说:“现在孩子要买个游戏皮肤,我连拒绝都得小心翼翼的。” 这种普遍的教育焦虑,也催生了一些新的应对方法。据说,有些学校开始试点“家庭冷静期”项目:家长感觉自己快控制不住脾气时,可以做一个约定的手势,给自己和孩子一个十分钟的缓冲时间,都冷静一下。 同时,一些有社会责任感的游戏公司也上线了“异常消费预警系统”,一旦发现未成年人账户有高频率、小额度的不正常支付,系统会自动提醒家长关注,介入协商。 这些科技和人文关怀并举的措施,正努力为那些可能滑向深渊的家庭拉起一道防护网。 可惜,悲剧已经酿成,小王回不来了。 黄岛区的海滩上,市民自发摆放的白色雏菊在海风中摇曳,一张卡片上用稚嫩的笔迹写着:“小王哥哥,天堂里没有疼痛的充值。”这不仅是对逝去生命的哀悼,更是对所有成年人良心的拷问。 还有就是,游戏需要管制,但因为孩子充值就一味地说限制游戏,一棒子打死也是不合理也是行不通的。问题的根本还是在于孩子。 除了管制游戏,禁止未成年人注册登录、游戏公司加强支付限制外,还需要家长教育孩子禁止充值,家庭教育对于一个孩子人格的塑造至关重要。 家长需要理解孩子为何会在游戏中花钱。对于很多孩子来说,游戏不仅仅是一种娱乐方式,它还是他们与朋友们互动、获得成就感的途径。游戏中的虚拟物品、装备升级等可以让孩子在游戏中获得更高的地位,进而增强自信心。因此,孩子在游戏中充钱,往往是为了满足这些心理需求。 评论区聊聊:你家孩子玩游戏充过钱吗?你们遇到这种事情会怎么解决?