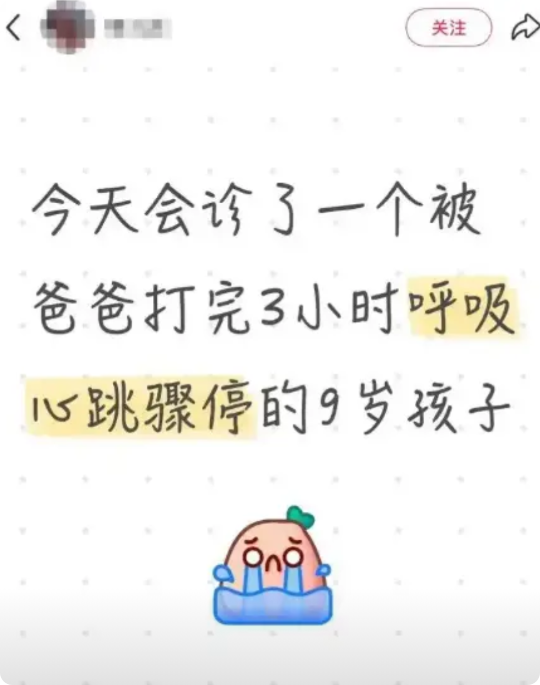

痛心消息,5月18日,青岛黄岛区一9岁孩子因为玩游戏充钱被爸爸用电线毒打,三小时后妈妈下班回家孩子告诉妈妈不舒服,妈妈带孩子去医院,刚刚走到医院门口,孩子死亡。

2025年5月18日,青岛黄岛区某医院急诊科记录下痛心一幕:9岁男孩因游戏充值遭父亲电线抽打,送医时已无生命体征。急诊记录显示,孩子体表存在多处平行条索状挫伤(特征性钝器伤形态),符合持续性抽打所致。

据了解,孩子母亲因为在外打工常年不回家,只有他和父亲一起相依为命,难以想象,一个父亲竟然能够对自己的亲生儿子下此毒手。而父亲这么做的原因竟然是因为孩子偷偷玩游戏充值。

王某的遭遇,不是孤零零的一件惨事。就在两年前,同在青岛的8岁男童琦琦,在武术俱乐部被教练捆绑抽打,最终因创伤性休克死亡。教练认了罪,可家属至今还在等一个最终判决。两起悲剧,都发生在青岛,都指向了未成年人保护的软肋,怎能不让人痛心?

进一步看,母亲的长期缺席,无疑让家庭教育的担子全压在父亲一人身上。数据显示,全国留守儿童心理问题的检出率能到32%,挨打的几率更是普通家庭孩子的四倍。教育一旦断了层,悲剧的种子也就悄悄埋下了。

还有就是法律层面对孩童保护也有模糊的地方。《反家庭暴力法》是有了,可“管教过度”和“虐待”的界限,实践中常常一笔糊涂账。虐童案的定罪率,近五年才63%,难怪高达87%的网友喊着要单设“虐童罪”。法律要是软绵绵,怎么震慑施暴者?

再说技术漏洞。未成年人沉迷游戏、大额充值,早不是新闻。游戏平台的身份认证,很多时候就是个摆设;充值退款机制,更是缺位。数据显示,未成年人游戏充值退款成功率不到20%,身份认证系统被绕过的比例却高达74%。这些漏洞,等于给孩子们的非理性消费开了绿灯,也给家庭矛盾火上浇油。

面对这样的悲剧,有些城市确实动起来了。比如深圳搞的“家校手环”,监测孩子心率预警虐童,据说相关事件降了55%;上海则要求学校和医院发现孩子有可疑伤痕必须24小时内上报,漏报追责没商量;成都更直接,设了“父母情绪管理站”,免费给家长做心理疏导,满意度据说有91%。这些尝试,都给我们提了个醒,解决问题得从多个角度下手。

但光靠外部干预,治标不治本。家庭教育观念的转变,才是解开这个死结的钥匙。“棍棒底下出孝子”这种老掉牙的观念,害了多少孩子?所谓的“棍棒教育”和科学管教,界限到底在哪?怎么才能既管住孩子,又不伤着孩子?这不光是法律的事,更是每个当爹妈的必修课。推广正面管教、非暴力沟通,给家长们提供实实在在的指导和支持,已经是十万火急。

目前,青岛警方已经介入调查王某被打致死案,更多细节还在查。这事在网上炸了锅,微博上#青岛父亲殴打儿子致死#的话题阅读量冲破7.8亿次。大家不光是心疼这个没了的孩子,更是对眼下未成年人保护体系的深深忧虑,和对施暴者的愤怒。

信源:中国江西网

评论列表