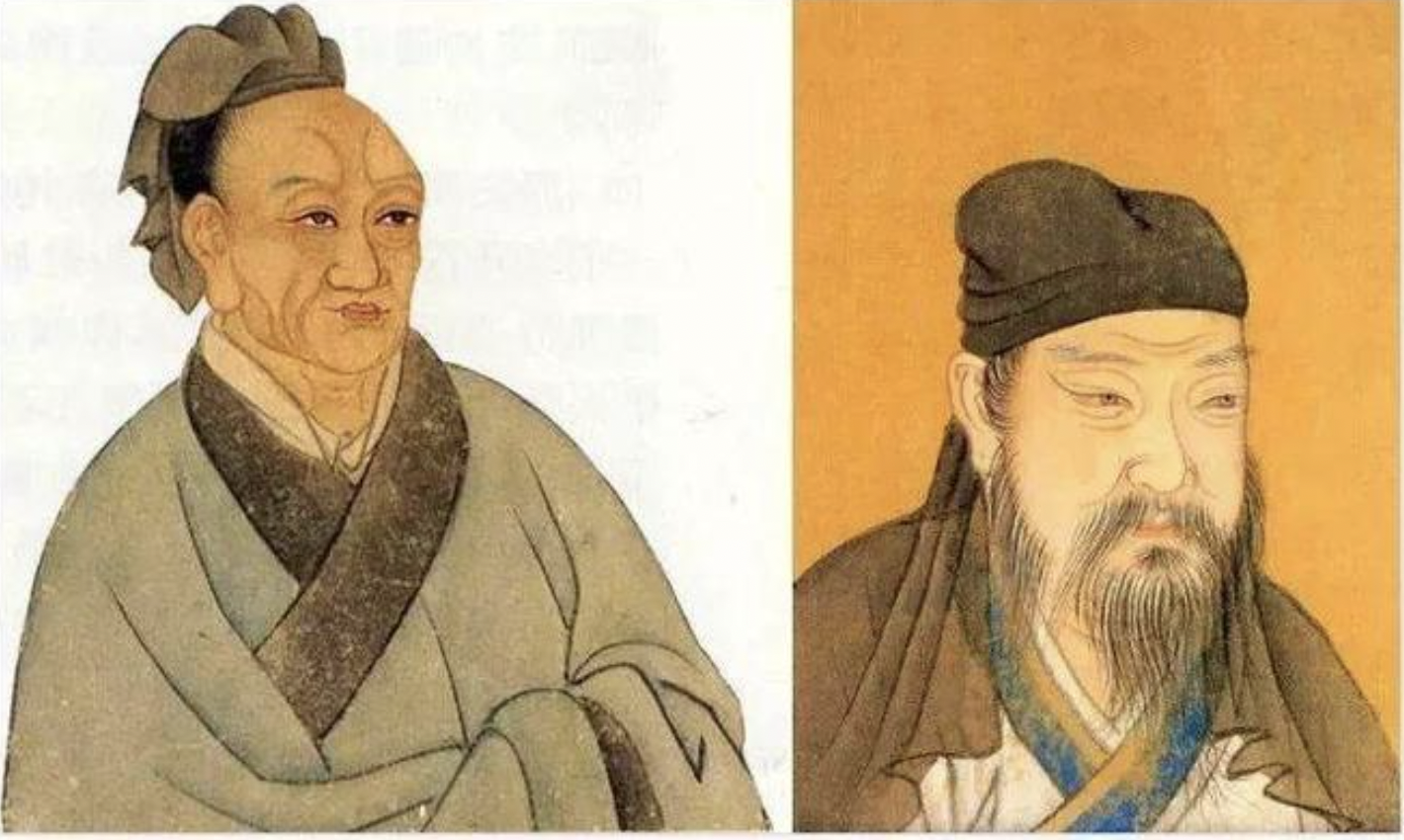

《资治通鉴》和《史记》最大的区别是什么?因二者都属于史书,且作者名字都只相差一个字,一个司马光,一个司马迁,所以很多人分不清这二者。

《资治通鉴》和《史记》有很多看得见的区别,但它们之间最重要的是看不见的那部分区别。 先说看得见的区别:第一,记叙方式有别。

《史记》是司马迁编撰的中国第一部纪传体通史,《资治通鉴》是由司马光主编的一部编年体史书。《史记》以人物为中心,你看,它的划分是本纪、世家、列传等,都是以人为基础划分:项羽本纪、孔子世家、滑稽列传。

《资治通鉴》则围绕时间顺序进行编排,强调的是事件的连贯性和因果关系,比如唐纪部分,就分为“玄武门之变”、“贞观治道”、“中宗复辟”等等。

第二,书籍所记录的时间跨度不一样。

《史记》内容的时间跨度是非常长的,从黄帝时代到汉武帝时期,约3000多年,涵盖了广泛的历史事件和人物,包括许多传说和神话。

《资治通鉴》的时间跨度为1362年,从公元前403年到公元959年,主要是从战国初期至五代十国末期的16个朝代,专注于详尽的编年记录,尤其注重政治和军事事件,以及对历史的分析和评论。

简单说:《史记》讲了3000多年,而《资治通鉴》只讲了1000多年。

第三,面向的人群不一样。

《史记》这本书,面向的是士子和普通老百姓,主要目的是“使人明智”,让人们明白忠君爱国、明辨是非善恶。它属于儒家经典范畴。

《资治通鉴》面向的则是皇帝和高级官员,它是专门的统治术的参考,所以它强调的是治国方略、治国智慧等。

也因为它面向的群体不一样,所以,《史记》可读性更强,而《资治通鉴》则专业感更强。 说完了这两本书的“看得见的区别”的部分,我们接着说这两本书的“看不见的区别”。

这个看不见的区别背后,与这两本书作者本身的状态有关。

《史记》的作者司马迁是史学家、思想家,但本质上还是一个文学家。文学家的特性是什么,是能编。但不同于普通文学家的是,司马迁毕竟还有史学家身份打底,所以他编故事会以“半架空”方式,而不是完全脱离实际。

如此一来,司马迁所写的史书里头,就会出现很多由他杜撰出来的故事,这部分杜撰的故事,因为其结果都是客观存在,所以往往又看起来是“合乎逻辑”的。

比如,刘邦晚年本有废掉太子刘盈的想法,而改立自己心爱的戚夫人之子刘如意为太子。但最终,他打消了废太子的想法。

他为何会改变主意,不废太子的?史书并没有明确说明,因为古代皇权至上,一切都与皇帝个人想法有关,而与其他无关。

史书既然没有明确说明,这又是大事,无法一笔带过,怎么办?司马迁的方法就是直接编。

且看司马迁编的故事:刘邦有一次大摆庆功宴,居然发现自己此前以自己能力都请不来的四大高人到场了。刘邦惊讶之余就去问缘由,一问才知道,他们是看着太子刘盈的面才出面的。

刘邦非常惊讶,张良这时候适时补刀,意思是:“能把这四个高人请来,看来太子的能力还是很强的,这事说不定还有回还的余地。”

这四个人实际是吕雉动用自己和元老的力量请来的,目的就是为了让刘邦不要废太子。刘邦在这次庆功宴后,果然打消了废太子的想法。

这个故事很精彩,也有符合逻辑的地方,比如,得知太子可能被废的消息,生母吕后肯定着急,会各种想法,那么她把四大高人请来,也就顺理成章了。

其次,刘邦的确是打消了废太子的想法了,这是事实啊!基于这个事实,你就没法彻底否认这件事存在过,这就是所谓的“合理性”。

但是《资治通鉴》却在从另一个面告诉你:这件事不可能。司马光是一个研究人性的人,他就会用他记录的历史告诉你:刘邦这个人,他的性格就是不愿意为人左右。当年,别人把他父亲绑在墓柱上,逼迫刘邦投降。刘邦就说:“你要把我爹烹了就烹了吧!”

一个连自己老爹性命都可以当政治赌注的人,会轻易被四个所谓高人“唬”得改变废掉太子的想法吗?不会,根本不会。

司马光很明确:刘邦不可能被任何左右,他决定不废太子只可能是基于某些现实的因素。比如,废太子导致天下大乱,毕竟当时的情况下,吕雉这边的势力极其大,若当真废了太子,吕雉这边的势力不会善罢甘休。而戚夫人那里,只有他刘邦算是依靠,自己一死,可不就得天下大乱了吗?

说到此,大家便知道这个“看不见的区别”在哪儿了:《史记》的故事艺术性更大,《资治通鉴》则史学价值更高。若问哪个更接近史实,哪个更靠谱,一定是资治通鉴。这部分是单纯看看不出来的,非得想一想才能琢磨清楚。

你还能找到那些《资治通鉴》和《史记》的区别?欢迎评论区留言。

评论列表