“真是个大聪明!”四川成都,一女子每天8点起来去医院工作,5点半下班后回家帮父母“收破烂儿”,因为她们家主要收的是金属类废品,所以要分类、搬货,久而久之,女子就长出了肌肉,而她在废品站挣得钱比医院还高,网友:只要行于正道,七十二行,行行出状元!

2025年5月的成都平原,晨雾还未散尽,30岁的林小羽已经在市二医院康复科开始了一天的工作。

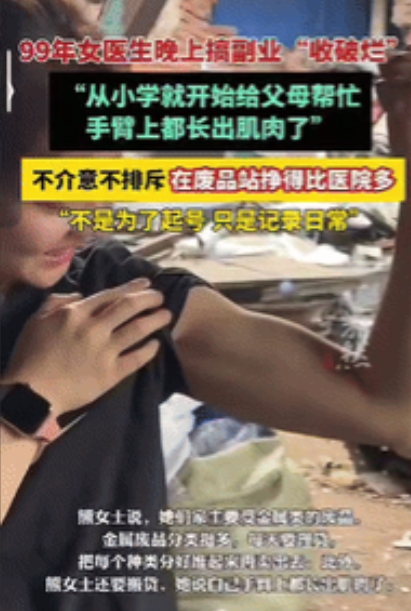

她熟练地为偏瘫患者调整康复训练器械,白大褂下露出的小臂肌肉线条清晰可见——这是每天在废品站搬卸金属废品留下的印记。

下午5点半,当同事们换上休闲装准备下班时,她却换上耐脏的工装裤,骑上电动车直奔十公里外的"小林废品回收站"。

这个场景,林小羽已经重复了七年。

2018年从护理专科学校毕业后,她放弃了市区医院的全职邀约,选择在社区医院做早八晚五的合同制护士,只为每天能腾出时间帮父母打理废品站。

"小时候看着爸妈在废品堆里搬铁架,手被划破了也顾不上包扎。"她蹲在地上分拣废铜线,指尖划过金属表面的氧化层,"现在我有能力分担了,为什么不做?"

废品站的铁皮招牌在晚风中哐当作响,林小羽的母亲王秀英正在磅秤前记账。

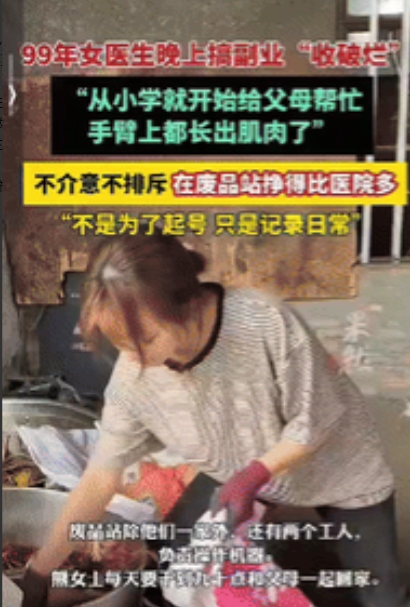

看见女儿进门,她赶紧递上一副露指手套:"今天收了三吨废旧钢材,有半吨带锈的要先除锈。"

父女俩默契地开始分类作业——父亲林国强负责用磁选机分离铁和非铁金属,小羽则用液压剪拆解废弃汽车零件,飞溅的金属碎屑在她护目镜上留下细密的划痕。

这样的劳作强度超出常人想象:每个工作日晚上,她要处理1.2吨左右的金属废品,周末更是达到3吨。

长期的重体力劳动让她的握力达到48公斤,超过普通男性平均水平;肱二头肌围度32厘米,甚至超过一些健身爱好者。

更让她自豪的是账本上的数字:2024年月均收入1.8万元,是医院工资的4.5倍。

"刚开始爸妈只肯给我零花钱,"她笑着展示手机里的转账记录,"后来我用专业知识改良了金属除锈工艺,他们才肯按技术入股算分红。"

在医院更衣室,同事们常对小羽的"双面人生"充满好奇。

康复科主任张医生记得,有次抢救心梗患者时,小羽单手将180斤的患者从轮椅抱上病床,动作之稳健让护工都惊叹:"当时就觉得这姑娘不简单,后来才知道她每天在废品站举的是上百斤的钢条。"

这种双重身份带来的不仅是身体的淬炼,2023年冬天,废品站收到一批带放射性残留的工业废料,小羽凭借在医院学到的防护知识,及时发现异常并联系环保部门,避免了一场潜在的污染事故。

"很多人觉得收废品就是收破烂,"她擦拭着康复训练床上的扶手,"但金属分类需要化学知识,设备维护需要机械原理,这也是技术活。"

在四川大学民俗学教授李祥林看来,林小羽的选择暗合了川西平原的"家庭协作传统"。

"蜀地自古有'夫妻店''父女档'的谋生智慧,《华阳国志》记载的'百工之事,父子相传',本质上就是这种家庭经济共同体的体现。

"他指着废品站墙上的老照片——90年代初,林国强夫妇推着三轮车走街串巷收废品,小羽坐在车斗里抱着铁皮青蛙玩具,"当现代职业与传统生计碰撞,年轻人用知识赋能老行当,这本身就是文化传承的创新。"

这种传承在细节中处处可见,废品站的工具柜里,老式杆秤与电子磅秤并列摆放;记账本上,阿拉伯数字与中文大写金额工整对应;就连分类标准,也融合了国家标准《废钢铁分类》与本地约定俗成的"生熟铁之分"。

"爸妈那辈靠力气,我们这辈靠脑子。"小羽调试着新买的光谱金属检测仪,激光扫过废铝表面,屏幕显示出精确的合金成分。

每天深夜收工后,一家三口会围坐在废品站的铁皮桌前吃饭,王秀英总爱把肉片往女儿碗里夹:"当年送你去读书,就盼着你坐办公室,不用像我们这么累。"

林国强则默默擦拭着女儿获得的"优秀护士"奖状,玻璃镜框映出墙上挂着的"金属回收行业标兵"奖牌。

小羽夹起一块回锅肉,油香混着金属特有的冷冽气息:"办公室有办公室的价值,废品站有废品站的意义,都是在给社会干活,分什么高低?"

这种价值观正在影响新一代,小羽带教的实习护士陈雨欣,跟着她去过一次废品站后,主动在毕业论文中加入"社区废品回收与老年人康复训练结合"的课题:"看到羽姐用废钢管给偏瘫患者制作训练器械,我突然明白,知识的价值不在于学历,而在于怎么用。"

林小羽的故事在短视频平台收获200万点赞,评论区呈现出有趣的分化:有人惊叹"肌肉护士小姐姐太飒",有人感慨"父母养我小,我养父母老",更有人开始重新审视废品回收行业——成都某高校甚至邀请她去做"职业多样性"主题演讲。

争议也随之而来,某环保博主质疑废品站的除锈工艺可能造成水污染,小羽随即在直播间展示自主设计的水循环处理系统:"我们加装了三级过滤池,排出的水比某些洗车店还干净。"这种有理有据的回应,让她收获了更多尊重。