近日,来伊份深陷舆论漩涡,起因是江苏宿迁一位消费者在其蜜枣粽中吃出疑似带血创可贴。

5月10日,该消费者发布视频称,5月7日从线下商店购买的来伊份蜜枣粽,在给宝宝喂食到一半时,宝宝称嘴里有东西,发现竟是创可贴,“恶心坏了!哪怕吃到苍蝇都不会这么气愤”,并已拨打12315反映情况。

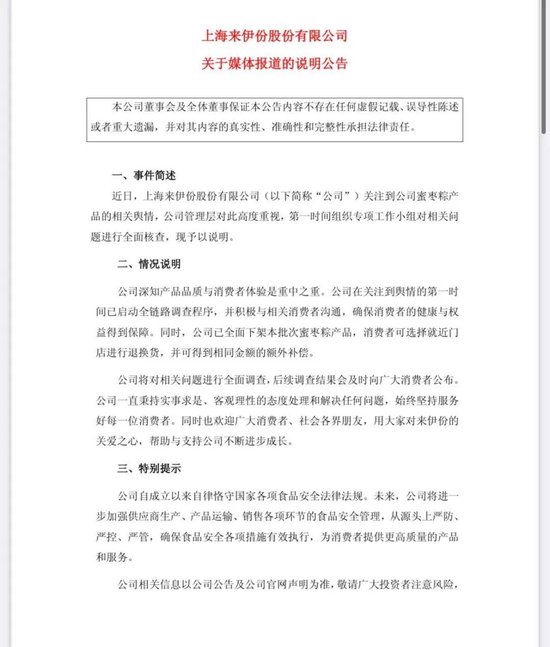

此事件迅速引发广泛关注,事发后,来伊份迅速做出回应。

5月12日早间发布公告称,第一时间启动全链路调查程序,积极与消费者沟通,下架本批次蜜枣粽产品,消费者可就近门店退换货并获相同金额额外补偿。

同时表示,粽子加工各工序有专人检验,对员工使用创可贴有严格管理,会在取得实物后进一步分析判断、查明原因,若为生产问题将追究责任人责任,提升食品安全管理水平。

事实上,这并非来伊份首次因食品安全问题陷入风波。

近年来,来伊份食品安全问题频发,在黑猫投诉平台上,关于来伊份的投诉内容有1094条,其中多条投诉直指食品中有虫子、毛发等异物以及霉变问题。

2022年,来伊份两家门店还曾因售出过期食品分别被行政处罚。

频繁的食品安全问题背后,有着深层次原因。

一,来伊份采用轻资产运营模式,大量产品依赖代工生产,目前其合作供应商超200家。

随着代工厂数量的激增,管理难度呈几何级增长。

不同代工厂的生产标准、设备状况、人员素质参差不齐,而来伊份对代工厂商的审核可能存在不够严格的情况,难以完全从产业链上进行有效把控。

比如部分代工厂可能存在生产设备老化,无法精准控制生产流程中的温度、湿度等关键指标,影响食品品质;生产环境不达标,卫生条件差,容易导致食品受到污染。

而来伊份在面对众多代工厂时,在采购环节对原材料的把控、生产环节的监督以及销售环节对产品质量的跟踪,都面临巨大挑战,稍有疏忽就容易出现品控疏漏。

二,品控体系存在缺陷

来伊份问题的核心在于品控体系不够健全。

尽管来伊份宣称每道工序设有专职检验员,但在实际操作中,品控管理体系的运行存在疏漏。

从原材料采购检验,到生产过程中的半成品检验,再到成品出厂检验,任何一个环节的检验标准不明确、检验流程不规范或者检验人员责任心不强,都可能让有问题的产品流入市场。

而且随着加盟门店占比提升至52%,终端品控能力明显弱化。

加盟店为追求利润,在产品储存、陈列和销售过程中,可能未严格按照公司规定的标准操作,比如未按要求控制储存温度,导致食品变质;产品过期未及时下架,继续售卖等,而来伊份对终端门店的监督和管理未能有效跟上。

三,快速扩张与质量管控失衡

来伊份此前推出“万家灯火”计划,试图快速扩张门店规模。

在扩张过程中,过于注重速度和数量,而忽视了质量管控。

一方面,新开门店需要大量的产品供应,这可能导致对代工厂的产能要求过高,代工厂为了满足供货量,放松了质量把控。

另一方面,快速扩张使得公司的管理资源分散,难以对所有门店和代工厂进行有效的监督和管理,从而出现规模扩张与质量管控失衡的矛盾,反映在产品上就是食品安全问题频发。

食品安全问题也反映到了业绩之上。

来伊份2024年年报显示,公司实现营收33.7亿元,同比下降15.25%;净利润-0.75亿元,亏损超过受疫情影响严重的2020年,创上市以来新高;公司毛利率继续下滑,截至今年一季度为34.64%,创新低。

来伊份将2024年营业收入下降,归因于部分区域门店收入下降、对部分低效门店调整导致直营收入同比下降。

具体来看,2024年,来伊份优化低效门店,部分区域直营转加盟业务调整,致使华东及华南地区收入规模同比下降,不过加盟商批发业务同比略有增长;电商业务因模式调整,收入下降。

在渠道布局方面,来伊份2017年推出“万家灯火”计划,原计划2023年实现1万家门店规模。

然而,截至2024年12月31日,来伊份门店总数3085家,同比减少16.28%。其中,直营门店1485家,减少425家;加盟门店1600家,减少175家,与计划目标差距甚远。

并且,直营门店和加盟门店营收差距较大,2024年,在两种模式门店数量接近时,直营门店营业收入为20.27亿元,加盟门店仅8.17亿元。

与此同时,来伊份还面临着激烈的市场竞争。以“零食很忙”“赵一鸣”为代表的低价量贩模式零食品牌迅速崛起,凭借丰富品类和亲民价格抢占市场份额。

而来伊份坚持“高端零食”定位,拒绝“价格战”,在消费者愈发注重性价比的当下,市场拓展难度加大。

面对业绩困境与诸多难题,来伊份也在积极寻求转型。

2025年初,来伊份与社区生活集合店“养馋记”达成战略合作,试图通过渠道互补拓展市场;仓储会员店的开业和SKU的扩充,也被视为探索新增长点的重要举措。

但仓储模式对供应链要求极高,来伊份能否支撑这一重资产模式仍有待市场检验。

此次“血粽门”事件,无疑让本就处于困境中的来伊份雪上加霜。未来,来伊份如何在提升食品安全管控、优化业绩表现、应对市场竞争等方面破局,值得关注。