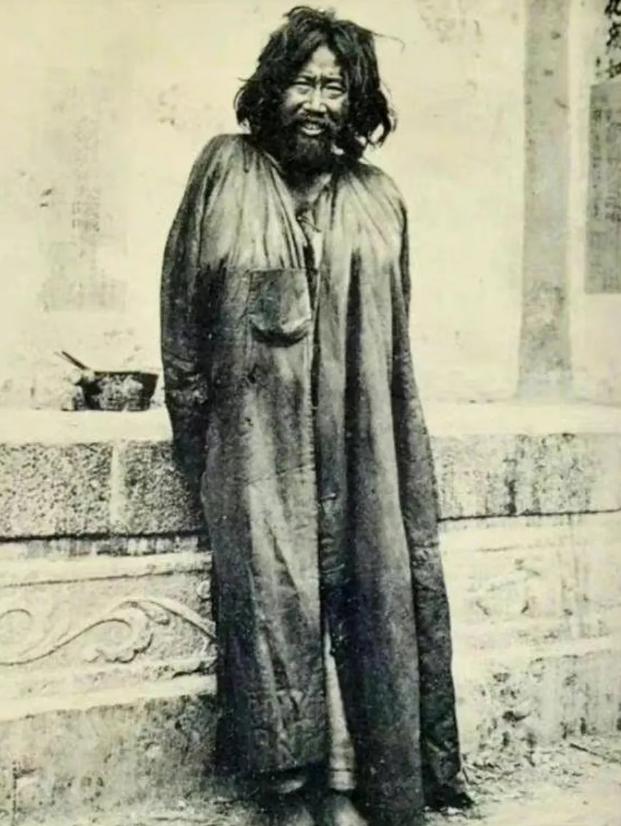

1937年,如果不是他当年假扮乞丐,冒着枪林弹雨,日夜奔走1400公里,将50毫克镭安全送到目的地,中国可能就成为了如今的巴勒斯坦,不仅百万平民流离失所,更别谈什么民族独立! 1937年秋天,北平城头,有个教书先生模样的中年人,怀里死死抱着个咸菜坛子,混在逃难人群里深一脚浅一脚往南走。 路上有人问他坛子里装的啥,他要么掏块咸菜应付,要么红着眼眶说里头是老爹的骨灰。 谁也没想到,这个蓬头垢面的"乞丐",竟是后来被称为"两弹元勋摇篮"的清华教授赵忠尧。 要说这赵忠尧,打小就是个有主意的。 1902年生在浙江诸暨,他爹是个走街串巷的郎中,见多了穷苦人家吃不饱穿不暖,常念叨"穷则独善其身,达则兼济天下"。 这话像颗种子,在少年赵忠尧心里扎了根。 二十岁那年他考进南京高等师范,遇见了人生第一个贵人——中国物理学开山鼻祖叶企孙。 要说这师徒俩的缘分,就像老话说的"千里马遇上伯乐",叶先生一眼相中这后生的灵性,直接把人带进清华园当助教。 在清华那几年,赵忠尧心里跟猫抓似的。 眼瞅着国外都在搞原子核研究,咱们连个像样的实验室都没有。 这情形好比种地没锄头,打仗没枪炮,急得他直跺脚。 1927年他横下心,东拼西凑借来盘缠,漂洋过海跑到美国加州理工学院,跟着刚得诺奖的密立根教授搞研究。 那会儿留学生哪个不是西装革履?偏他整天泡实验室,饿了啃冷面包,困了睡仪器旁,硬是用废铜烂铁捣鼓出震惊世界的发现——人类头回瞧见正负电子对撞。 可惜老天爷爱跟人开玩笑,1936年诺奖颁给了比他晚两年发现正电子的安德逊,这事儿搁谁身上都得憋屈。 可赵忠尧倒想得开,他留学本就不是图虚名,就像老农种地不图看花,要的是实实在在的收成。 1931年他揣着剑桥大学卢瑟福教授送的50毫克镭回到清华,这玩意金贵得很,全亚洲独一份,搞原子弹就指着它了。 要说最惊险的,还得数1937年那次"千里送镭"。 北平沦陷那会儿,清华师生都往长沙撤。赵忠尧半道突然一拍大腿:要命!实验室里那罐镭忘了拿!这节骨眼折返北平,好比火中取栗。 多亏梁思成开着车带他摸黑溜回清华园,从废墟里扒拉出装镭的铅筒。分别时梁先生眼眶泛红,千言万语化作一句"保重"。 接下来的日子,赵忠尧把铅筒塞进咸菜坛,脸上抹把灰,混在难民堆里往南走。 1400多里路,白天躲日本兵,晚上睡破庙,怀里坛子捂得比命还紧。 等走到长沙清华临时校舍,守门的愣是没认出这个浑身馊味的"叫花子"。 还是梅贻琦校长眼尖,一把抓住他磨出血泡的手,两个大男人当街抱头痛哭。 后来大伙都说,这罐镭好比星星之火,硬是在战乱年月保住了中国核研究的火种。 要说赵忠尧这辈子,真应了那句"桃李满天下"。 钱三强、邓稼先、朱光亚这些造原子弹的顶梁柱,全是他手把手教出来的。 就连拿诺奖的杨振宁、李政道,见了他都得恭恭敬敬喊声老师。 可他自己呢?住的是筒子楼,吃的是食堂饭,九十多岁还蹬着自行车去实验室。 1995年得着10万港币奖金,转手就捐给穷学生买仪器,连个响儿都没听见。 日子转到2024年清明,北京正负电子对撞机实验室来了群特殊访客。 领头的是赵老的学生、八十多岁的朱光亚院士。老爷子摸着锃亮的设备直抹眼泪:"师傅啊,您当年护着咸菜坛子走的那条路,咱们给接上喽!" 原来这里头最关键的参数,正是赵忠尧抗战时期手抄在棉袄里的数据。 如今的实验室早已鸟枪换炮,连墙根儿摆着的咸菜坛子模型,都成了年轻研究员必拜的"吉祥物"。 最近听说,2025年清华大学要搞个"赵忠尧纪念展",把他用过的计算尺、留学笔记全摆出来。 最扎眼的还是那个复刻的咸菜坛子,底下压着张发黄字条,上头工工整整写着:"科学这碗饭,要像腌咸菜,耐得住寂寞才出味儿。" 这话搁现在年轻人听来可能老土,可仔细咂摸,里头全是老一辈科学家的筋骨。 【信息来源】 中国青年报《那个把50毫克镭放进咸菜罐里的“乞丐”,竟是两弹元勋!》(2021年09月02日) 中国科学院官网《赵忠尧院士生平事迹》(2024年07月03日更新) 澎湃新闻《跨越时空感动全网!他是“乞丐”英雄赵忠尧》(2025年03月13日) 光明日报《赵忠尧:抱着核秘密走成乞丐的先生》(2025年03月31日) 清华大学档案馆《赵忠尧手稿及遗物捐赠公告》(2025年04月15日)