1996年,左宗棠第四代孙左景鉴想回上海,写信给市委,请求分一套低楼层的房,可是没想到,担任副市长的女儿却严词拒绝。

1876年,已经64岁的左宗棠,本来是要告老还乡的,但是临危受命,抬棺出征,收复新疆,誓死要与沙俄等侵略者决死一战。

结果,左宗棠仅用了一年半的时间,就收回了除伊犁以外的新疆领土。

英国人评价说:“从一个世纪多前的乾隆时代以来,一支由中国人领导的中国军队所取得的最光辉的成就”。

可以说如果没有左宗棠,我们中国版图不会是今天这个样子。

左宗棠的一生充满了传奇色彩,对中国近代史产生了深远的影响,他的后人也不差。

左宗棠十分重视教育,他的后人没有多少名臣高官,倒是有不少学者、名医。

左宗棠去世前已有十个孙子,其中只有左念恒官至临安知事。他的第四代后多出专家和名医。

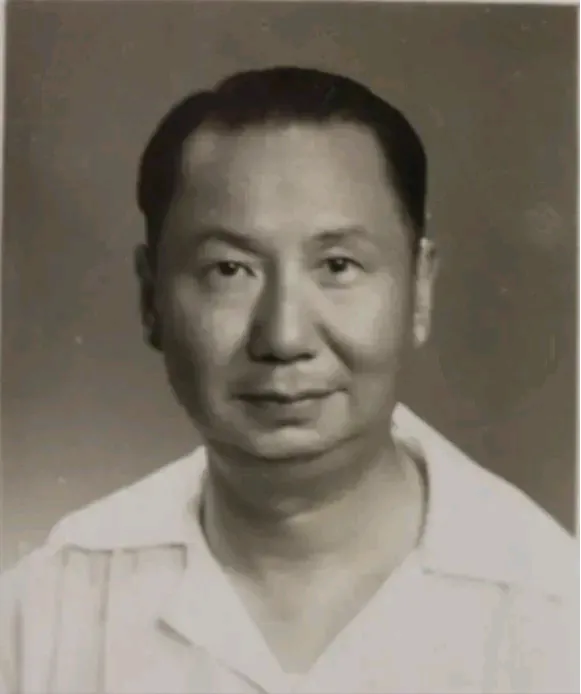

今天我们要说的就是他的第四代孙左景鉴。

左景鉴作为左宗棠的孙子,并没有享受到曾祖父的这份荣耀,他3岁那年母亲去世,9岁那年父亲去世。后来,左景鉴跟着姑姑生活。

左景鉴从小刘是一个十分好学的人,受当时大环境的影响,左景鉴立志要做一个“治病救人”的人,为此他一直努力着。

1929年,左景鉴在母校明德学堂老校长的推荐下,考上了国立上海医院(今复旦大学上海医学院)。

这家医院是由著名教育家颜福庆创办的。

之后,左景鉴在姑妈的接济下去了上海读书,三年金陵大学医学预科,五年国立上海医学院本部学习,漫漫八年医学路,左景鉴经过勤学苦读,于1937年获得博士学位。

左景鉴毕业不久,抗日战争就爆发了,国难当头,左景鉴责无旁贷地参加入了由校长率领的国际红十字救护大队,并担任第38医疗队的队长,奔赴前线。

先后辗转上海、广西、广东等地开展战地救护工作。

工作期间,左景鉴也收获了自己的爱情,他和医护队队长龚之楠相恋了。

1940年,他们的女儿左焕琛出生。

之后,左景鉴就留在了上海。

后来,由于工作突出,1954年在市政府分配住房时,左景鉴获得了复兴中路上新康花园180多平方米的复式公寓。

就在一家人在舒适的房子里还没住多久的时候,1956年,在上海中山医院人副院长、外科学教授的左景鉴,为了响应国家支援建设内地的号召,要去重庆创建一所医学院校和医院。

左景鉴没有迟疑,欣然接受,决定全家搬到重庆去。临走之前,他把分配的房子还给公家。

可是这时候女儿不愿意了,因为她刚考上复旦大学,她不可能去重庆,她希望父亲不要归还房子,这样自己还能有个地方住。

可是左景鉴决定了的事情就不会改变,他安慰女儿,房子是分配给他工作用的,现在既然不在这里工作了,房子自然是要上交的。

左焕琛看父亲这么坚定,又说“我也不要这么好的大房子,你就跟市政府讲能不能给我留一间小房子,让我一个人可以在上海有地方住。”

左景鉴拒绝了女儿,他说:“我一生就是自立自强,不靠家里就是靠自己奋斗,你以后也要靠自己奋斗。”

左焕琛没办法,只好搬到了学校宿舍居住。

到重庆后,左景鉴作为院长,在各种条件极其困难的情况下,他一边筹建医院,一边募集资金,买设备,起草各项制度,一步步建立了系统的一套医院管理制度,才使得医疗工作开展起来。

左景鉴从勘测地形到请设计院设计,从审查图纸到开工建设,每一件事他都亲自参加,医院的每一块砖头都倾注了他的汗水和深情。

之后,左景鉴在重庆一待就是40年。

在多年之后,已经光荣退休的左景鉴,想回到故土上海。于是他写信给已经成为副市长的女儿,希望给他争取一套低楼层的房子。

没想到女儿左焕琛拒绝了他,就像当年他拒绝女儿的请求一样。

此时的左焕琛明白了父亲当年为何执意要把房子退给公家了,她处在这个位置上,就要起到模范带头作用,不能因为她开这个口子。

左景鉴知道女儿的想法后,他表示理解。

晚年的左景鉴知道自己回不去上海,他对左孩子们说:“如果我去世的话,那你们就把我骨灰撒到长江里头,随这个水流到上海。”

孩子们还跟他开玩笑说,“不行啦,现在葛洲坝已建起来,三峡工程也在造了,你的这个骨灰流不到上海。”

左景鉴说:“那就慢慢流吧……”

左景鉴一生都在做救死扶伤的事业,他用实际行动践行着祖辈留下的“身无半亩,心忧天下”的家训,但是没有叶落归根是他最大的遗憾。