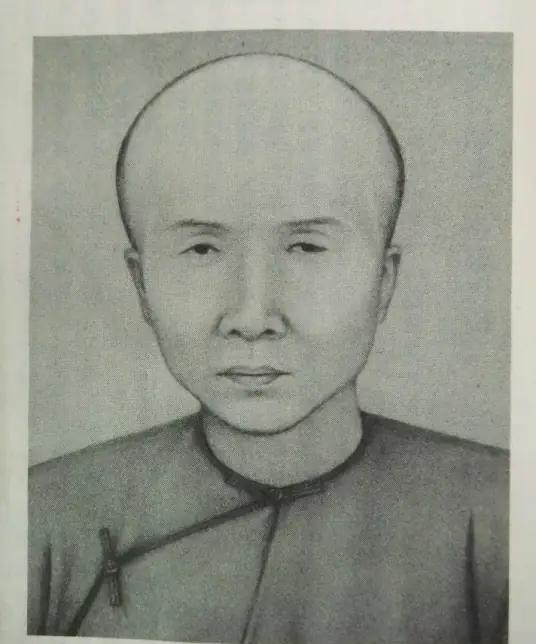

1866年夏,贵州大山深处火光冲天,荆竹园的寨门被烧开,血水顺着山路流下来,李元度穿着戎装站在山口,看着冲进寨子里的湘军,一个个杀红了眼,他不说话,眼里只有一个念头:这群号军,今天不灭,贵州永不得安宁。 贵州这一带从来就不安生,山多路险,官府抓人难,百姓吃不饱,天灾年年有,白莲教的一个分支灯花教早就潜伏在山里,等着有机会闹事。 1855年,大清的江山正在太平天国手里打摆子,苗民、汉人、教民全都憋着一股气,干脆扯起旗子干。 红头巾、黄头巾、白头巾,各种颜色的“号军”冒出来,其中白号最狠,头头刘仪顺和朱明月拉起了一支几万人的队伍,还在石阡、思南这些地界上搞“分田制”,造钱、发粮、贴榜文,说是“替天行道”。 清廷坐不住了,等到太平天国完蛋,大兵一腾出手,马上调兵来打贵州,湖南巡抚李瀚章第一个跳出来,说要把这帮反贼剿干净,他点将,让李元度领湘军进黔。 李元度不是等闲之辈,他以前跟着曾国藩打过仗,在江南剿过贼,是湘军里出名的狠角色。 他一进贵州,先不急着打,摆出一个策略:“步步为营,头头清理。”意思是每到一个地盘先扎稳,再动手。 他怕的是冒进出事,因为贵州山地复杂,不像江南能打阵地战,他在铜仁一带先修粮道,再调兵进攻荆竹园。 这地方是号军的大本营,寨子像堡垒,四面都是山,水源在寨子里头,要攻进来不容易。 湘军第一仗就打得腥风血雨,李元度不走老路,命人夜里偷偷从山后绕进去,又下令搞火攻,点燃寨门。 火烧到屋檐,里面的人乱成一锅粥,有人冲出来就被湘军砍倒,有人躲进房子里烧成焦炭。 一仗下来,寨里几千号人没剩下几个,李元度让人查尸体,都是普通百姓,男男女女夹着小孩,死相惨烈,他脸上没表情,嘴里只说了句:“反了,就得杀。” 接下来,湘军往南推进,碰上了黄号军的胡胜海,这人打仗不讲规矩,专门偷袭。 李元度在小屯、大屯打赢一仗,刚松口气,胡胜海夜里突然带人摸上来,冲进军营。 帐篷烧了几顶,湘军伤了一批人,李元度发狠,调水师封住河道,切断敌人补给,还在每个营寨边种地屯粮,一边种田一边打仗。 他说:“让兵不靠后勤,也能打两年。”这种打法,拖得久,但对当地老百姓可苦了,湘军占地种田,把地都圈了,百姓没饭吃。 1867年初春,李元度盯上了偏刀水,这地方水路四通八达,是号军粮草运输点,他请来川军唐炯,从北面夹击。 两军围了三天,白号军顶不住,首领何继述想逃,被一刀砍死,李元度一听,亲自进寨,把寨墙推平,下令“鸡犬不留”,消息传出去,雷公山上的残部吓得赶紧退了。 最惨的一仗是觉林寺,这地方不算大,可是白号军把它当成了“神坛”,搞得神神叨叨,说他们“英烈侯”田修德天命所归。 李元度带兵打到门口,发现号军躲在寺里,他没废话,直接点炮轰门,一通炮火打下来,寺庙塌了一半,士兵冲进去把田修德拉出来当场砍头,说是“妖言惑众者,斩。” 打完这一仗,号军元气大伤,刘仪顺带着残兵逃到轿顶山,想等援兵,湘军围住山头不给一口水,刘仪顺没办法,想趁夜突围,结果被活捉。 他被送到成都,凌迟三千刀,脑袋挂在城门上,百姓都来看,说这人狠,但死得也狠。 这几年打仗,李元度剿了九百多个寨,杀得贵州人心惶惶,有人说他是“清官”,有人说他是“屠夫”。 他上了奏章,被封云南按察使,但风头太猛也不是好事。曾国藩听说他“剿贼太过”,上书弹劾,说他“杀降不仁”,李元度差点掉脑袋,还是后面清廷要人剿贼,才又把他请回来。 到了晚年,他写了一本书,叫《国朝先正事略》,讲他打仗的事,还提了不少湘军的将领。 书里没说自己杀了多少人,只说“为国平贼,实属职责”,中法打仗那年,他又被调去贵州当布政使,年纪大了,干了两年就病了,回家写书去了。 这场仗表面上清廷赢了,贵州也暂时太平了,但地里种不出粮,百姓死的死,逃的逃。 朝廷推“改土归流”,想让贵州跟内地一样管,但山里人不买账,后面又闹了几次乱子。 李元度镇压号军,是湘军走进西南的转折点,他的办法有用,但代价太大。 贵州人记住的是那年大火烧寨,江水漂尸,很多人连姓什么都没人知道了。 参考资料: 《咸同贵州苗乱记》, 《清史稿》卷四百三十五, 中华书局, 1977年版。