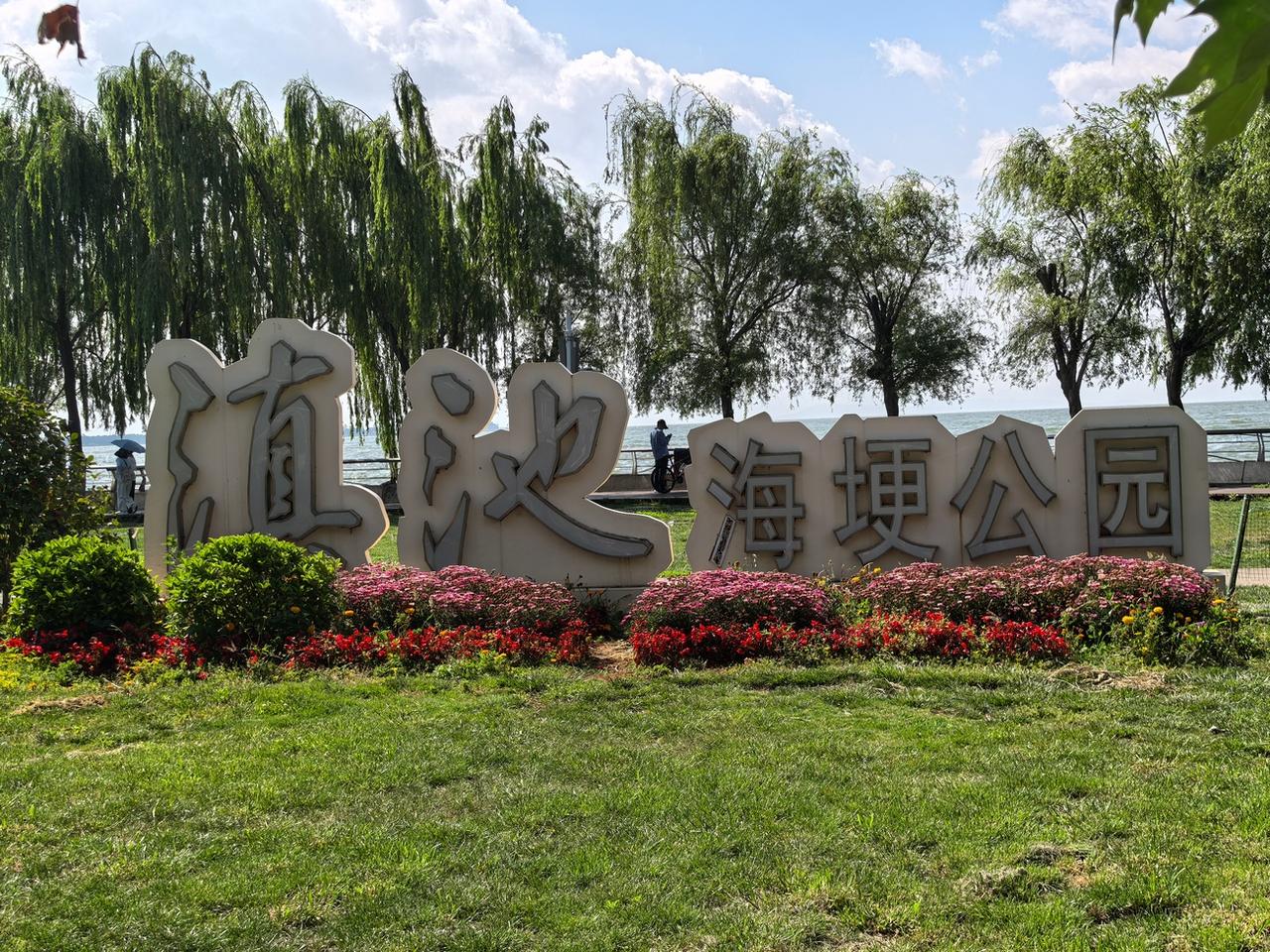

滇池里的吐水船是干啥用的? 滇池是西南第一大湖,面积太大了:湖面南北长40公里(含草海);东西平均宽7公里,最宽处12.5公里。绕湖岸一圈长约150公里。 一般游客是无法绕一圈的,所以都是以海梗为主要游览地。 这里海鸥也最多,所以游客到昆明必到滇池海梗,骑自行车或徒步都行,就为了看看海鸥,玩玩湖畔湿地,至少要安排一天时间。 这时,人们最关心的就是滇池水质了。 因为人们都关注到湖中水面有一些黄色小装置,还有一艘大船在昼夜不停地从船头处吐着水,形成一道水帘瀑布。 刚开始,弄不明白这船和这些小装置在干嘛? 后来看岸边的一个简介才懂得这都是为了净化滇池水质而弄的24小时自动除藻装置。 而且这还是我国第一艘大型移动式藻水同治装置,全滇池有类似设备4艘。 我一向比较关心河湖水体修复,当然对这样的船起了兴趣。 滇池是一个结构性湖泊,也就是地震断层陷落型湖泊,属于半封闭性湖泊,缺乏充足的洁净水对湖泊水体进行置换。 上游来水主要是盘龙江,多年平均年径流量1.65亿立方米。滇池的水位,在海口建闸以后,基本在人为控制之下。 2013年,牛栏江—滇池补水工程投运,但水量也不大,所以滇池水量平时涨跌幅度小,总体处于慢慢减少态势,水体水质也面临严峻挑战。 而滇池湖体北部有横亘东西的海埂,是长3.5公里、宽300米的障壁沙坝,将湖体分为内外两部分。 海埂以南称外海,是滇池的主体部分,面积289.065平方公里,占滇池总面积的97.2%;海埂以北称内海,又名草海,面积约为10平方公里。滇池平均深度约5米,最深处为8米左右,北部草海较浅,只有1米多深。 因为生态补水匮乏,年度水体更换量都不大,加上城市日益扩大,滇池长期属于富营养化,很容易诱发蓝藻生长。 所以,滇池水体治理的主要敌人就是藻类。 很早以前,昆明就成立了藻水分离站,专门研究如何控制滇池西北部水域的藻类生长。 资料显示,目前昆明全市日均投入藻类防控处置人员达900多人。投入大型船舶式打捞平台4座,应急藻站1座,打捞处理车7辆,各类作业船舶共485艘,及时打捞处置蓝藻水华,并持续对涉滇池蓝藻水华网络舆情开展监测。 还新建草海新河湾、外海福保湾、外海罗家营三座大型蓝藻打捞处理平台,配备一批移动式藻水处理平台,增加滇池蓝藻打捞处理能力约60万立方米/天。 经藻站、除藻平台处理后的尾水,水质指标化学需氧量可达Ⅰ类、总磷可达Ⅲ类、总氮略高于Ⅲ类,可以作为优质水资源补给滇池,从而增加滇池生态补水量,增强水动力,进一步改善滇池水质。 滇池“丞泊一号”不仅是我国首艘藻水同治蓝藻打捞船,也是目前滇池中最大的船舶。 这种移动式混动除藻船,用的是混动双动力,即长程移动用液化气,平时主要用电,纯电推进时零排放,避免了传统油机燃油泄露造成的水域污染及空气污染。 这种船的藻水分离技术达到国内领先水平。船体作业时,会通过几根大管子,将滇池水吸入船中,一小时能吞1200吨蓝藻水,一顿“消化”后肚子里留下蓝藻泥,同时将净化提升后的水吐回滇池…… 除藻船为滇池蓝藻治理带来了显著的成本优势。尤其是以锂电池作为电机推进的核心电源,巧妙采用短距纯电、长距混动的创新模式,并且在船舶靠岸时,可通过岸电箱进行便捷充电。 由于摒弃了传统的复杂传动部件,船舶的保养与维护工作变得简单高效,不仅为滇池蓝藻治理项目节省了大量资金,也为长期、持续的治理工作提供了经济基础,为全国乃至全球水域生态治理提供了宝贵经验。 我们拍照时,除藻船距离岸边大约三四百米,但根本听不到传统发动机一直运作时“突突突”的噪音,听着水浪拍打船时的“哗哗”声,看着偶尔飞过的水鸟,我们意识不到这是一艘作业船,而以为是一艘观光船。 据悉,“丞泊一号”采用高精度电自动冲洗过滤器,通过20微米的滤网对气浮装置出水进行过滤,过滤装置进出水均采用自流,出水经管道自流回补至滇池。 滤网上截流的蓝藻用反洗水冲洗,反洗水来自于过滤后的清水,反洗后的反洗水自流排入藻浆池。之后,在藻浆池内投加复配助凝剂,将藻浆絮凝成大块的蓝藻絮团,进入蓝藻脱水机。脱水后的藻泥含水率将小于90%,由藻泥运输船运送至岸边,交由昆明滇池投资有限责任公司进行无害化处置。 经过这一系列的处理,可以去除富藻水中95%以上的蓝藻及其他藻类,同时,出水总磷≤0.05mg/L,总氮≤5mg/L,藻毒素的残留量达到国家及地方标准。而这一整套蓝藻处理装置可24小时连续运行。 截至2024年,滇池全湖水质已连续七年保持Ⅳ类,且治理成效持续向好。 Ⅳ类水质属于“轻度污染”,适用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水,但较20世纪60年代的Ⅱ类水质仍有差距。

评论列表