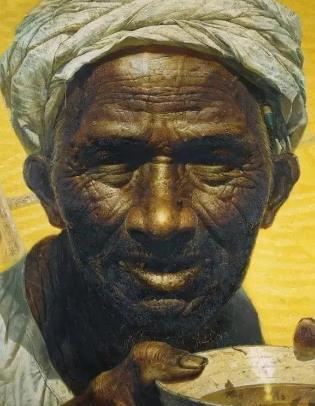

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 1980年,四川美术学院一名大三学生的毕业作品被国家以2400元的价格收购。 谁曾想,这幅名为《父亲》的油画,日后竟成为新中国美术史上最具标志性的作品之一,如今更是中国美术馆的镇馆之宝。 而它的作者罗中立,也从一个钢铁厂工人逆袭为中国艺术界的传奇人物。他的故事,既是个人命运的转折,更是时代洪流下艺术与现实的激烈碰撞。 1948年,罗中立出生在四川璧山的一个山村,父亲虽是纺织厂工人,却痴迷绘画,常在农闲时带着村里的孩子写生。 年幼的罗中立蹲在田埂上,看着父亲用炭笔勾勒出山峦与耕牛,眼里闪着光:“我以后也要画得比山还高!” 为了学画,他冬天赤脚踩在结霜的田野里写生,脚趾冻得通红也浑然不觉。 1964年,16岁的他以第一名考入四川美院附中,背着一袋红薯当干粮报到。 宿舍里,同学嘲笑他磨破的布鞋,他却埋头在草纸上反复练习——画坏一张,就用口水抹平再画。 命运在1968年急转直下,从附中毕业后,罗中立被分配到四川达县钢铁厂当检修工。 每天与锅炉为伴,手指沾满煤灰,但他总在工友午休时溜到车间角落,用粉笔在铁皮上画连环画。 一次,厂里批判栏需要画毛主席像,他主动请缨。 踩着竹梯爬上三层楼高的墙面,他三天三夜未合眼,完工时直接从梯子摔下,却换来全厂轰动:“这画比县文化馆的还气派!” 靠着画小人书,他每月多赚100元——相当于普通工人三个月工资。工友起哄让他请客,他却把钱塞进信封寄回家。 彼时的他已暗恋厂办女知青三年,直到某天暴雨,女孩替他收晾晒的画稿时,他鼓起勇气递上一幅肖像速写,背面写着:“我想画你一辈子。” 1977年恢复高考时,29岁的罗中立已是厂里的“明星工人”。 岳母的一句话点醒他:“你甘心一辈子画批判栏?”他连夜冒雨翻山赶到达县招考办,却被告知报名截止。 绝望之际,一位曾教过他的美院老师推开窗:“小罗?快进来!”他成了全县最后一个报名者。 考试当天,他握着炭笔的手不停发抖。 试卷上的题目是《春耕》,他闭眼想起大巴山的老农——佝偻的背、龟裂的脚掌、浑浊却坚毅的眼神。交卷时,监考老师盯着他的画喃喃:“这不像学生的手笔……” 1980年,为准备全国青年美展,罗中立重回大巴山。在平昌县驷马镇,70岁的邓开选老人收留了他。 深夜,老人蜷在土炕上咳嗽,月光照着他布满沟壑的脸。罗中立突然坐起,抓过速写本的手颤抖不止——这就是他寻找的“父亲”。 创作过程中,他三度落泪。 第一次是画到老人指甲缝里的泥垢时,想起父亲在纺织机前佝偻的背影;第二次在添加耳朵上的圆珠笔时,他摔了调色盘——这个“有文化”的符号是妥协时代的产物;第三次是发现画布不够大,系秘书老师连夜手缝拼接,针脚细得几乎看不见。 当2.16米高的《父亲》出现在中国美术馆时,观众在画前久久驻足。有人掩面而泣,也有人怒斥“丑化农民”。 评委吴冠中力排众议:“他画出了民族的脊梁!”最终,这幅画以全票通过获得全国美展金奖,并被永久收藏。 争议最激烈时,文化部领导亲自过问:“耳朵上夹笔太刻意!”罗中立沉默许久,最后只说:“那个年代的农民,连扫盲班都难进。这支笔……是他们的奢望。” 成名后的罗中立没有停下脚步,1998年,他成为四川美院院长,推动建造了形如“彩色积木”的新校区。 2019年,《父亲》首次系统性修复时,修复师在画布背面发现他用蓝墨水写的“罗二”——这是他儿时的小名,仿佛提醒自己永远是大巴山的儿子。 如今77岁的他,将回忆录稿费全部投入“罗中立美术基金会”,资助贫困艺术生。 曾有记者问:“《父亲》值3亿,后悔捐了吗?”他笑道:“当年2400元,够买十年画布了。” 四十年后再看《父亲》,那些皱纹里依然蓄着汗与泪,罗中立的故事,是千万中国人在时代浪潮中奋力跃起的缩影。 正如画中老人捧着的粗瓷碗——装的不是清水,而是一个民族沉重的命运,与永不干涸的希望。