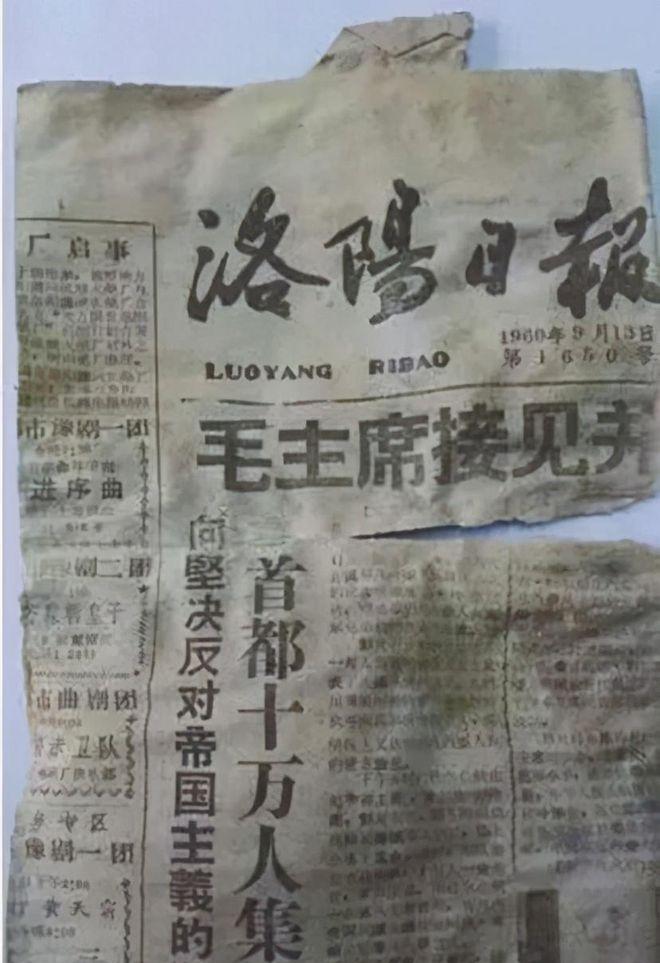

罗布泊的一具干尸竟然是我军失踪多年的战士,2016年,警方千辛万苦找到他的家人,但他妻子的反应却耐人寻味...... 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2016年初夏,三名热衷探险的驴友在罗布泊深处漫步,阳光炽烈,沙丘起伏,他们原本只打算采集些风化石样,没成想,一铲下去竟挖出了某人的遗骨。 那具干尸裹着破烂不堪的衣物,面目模糊,旁边斜躺着一只斑驳褪色的帆布包,沙漠的风吹过,卷起地面细沙,仿佛试图再次掩盖这个埋藏了数十年的秘密。 探险者当即向当地派出所报警,警方和法医人员赶到现场展开勘查,尸体早已风干,但从其穿戴物品上依稀可见军绿色的影子,衣料的纹理也隐隐透露着上世纪五十年代的痕迹。 帆布包里保存着一张《洛阳日报》,日期印着“1959年”,还有几封泛黄的信件,其中一封的落款中写有“家父崇山”“四川”“巴中”等字迹,警方迅速启动身份核查程序,将线索交由四川警方协助调查。 四川方面调阅档案后,一个名字浮出水面——李中华,这个名字曾在1960年被其父亲李崇山报失踪,当年相关记录仅有寥寥数行,说李中华是退伍军人,因工作调动外出后失联。 公安系统进一步确认后,将干尸的DNA送去比对,几周后,结果正式出炉:死者,正是失踪56年的李中华。 这个名字对四川巴中一户人家来说,并不陌生,他曾是朝鲜战场上立下过赫赫战功的志愿军,负伤退伍后回到老家,与妻子邓光明一同撑起了日渐拮据的家庭。 他的小腿在战场上中弹,行走艰难,在当时并不容易找到一份稳定工作,生活压力接踵而至,他时常感到自己被困在某种无形的牢笼里。 1958年初,部队来信征询他是否愿意前往贵州参与铁路建设,对这个机会,他表现出罕见的振奋,他将决定告诉了年迈的父母,却并未对妻子多言,仅在出发前的一晚将几件换洗衣物简单收拾,悄悄离开。 几个月后,家中收到一封信,信里没有交代具体地点,只说自己过得不错,并附上几张钱票,那时的邓光明稍稍安心,裁布做衣,准备在冬天来临前寄去保暖。 可等到衣物缝好,地址却再也无法对应,信也如断线的风筝,一封也没再出现,那之后的几十年,邓光明没有搬离李家,守着三个女儿,日子再苦也没离开。 直到年迈公婆松口,她才在亲戚的劝说下改嫁一个在村里打零工的男人,带着孩子们继续生活,她说不上自己是否真的放下那个男人,只是生活逼得她不得不走下去。 当2016年警方找到她,告诉她李中华的遗体已经确认时,她只是怔了一下,目光扫过屋角那张老照片,神情平静得不像是在听一场噩耗。 她说这事她心里早就知道,只是等一个结果,几十年过去,早没力气再激动,李中华的帆布包里,那份《洛阳日报》引发了更多人的关注。 当时的核试验基地恰设在罗布泊一带,而从装具判断,李中华或许是作为工程辅助人员被征调至此,从事核试验相关建设。 报纸、防风镜以及他身上的行军物品都与当时的核工程调度高度吻合,他身上的那副眼镜,镜片虽已刮花,但边框型号与上世纪六十年代初发放给核试人员的制式完全一致。 李中华的档案在1958年突然中断,这一段“空白”,很可能正是因为他参与了绝密任务,结合其身体伤残、行军不便的情况,警方推测他在某次任务途中掉队,于浩瀚戈壁中迷失方向。 没有食物,没有通信设备,只有无边的风沙,最终耗尽体力,倒下在这片寸草不生的土地上。 这起案件在媒体上短暂地出现过一阵,但很快被更多现实新闻淹没,邓光明至今仍住在旧宅中,门槛磨得泛白,灶台边摆着早已停用的煤炉。 她不再提那个人的名字,也不哭不闹,只在午后阳光落入屋内时,坐在窗前,闭目休息。 李中华不是个例,在那个特殊的时代,许多为了国家建设默默奉献的人们,被历史洪流卷走了名字,甚至连墓碑都没有。 罗布泊的风,吹不散他们的身影,国家会记得他们,但家人要的,不只是记得,他们要一个解释,一封写完的信,一个归来的身影,哪怕,晚了五十多年。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:闽南网——罗布泊发现遗骸:李中华是谁?遗物中有河南报纸