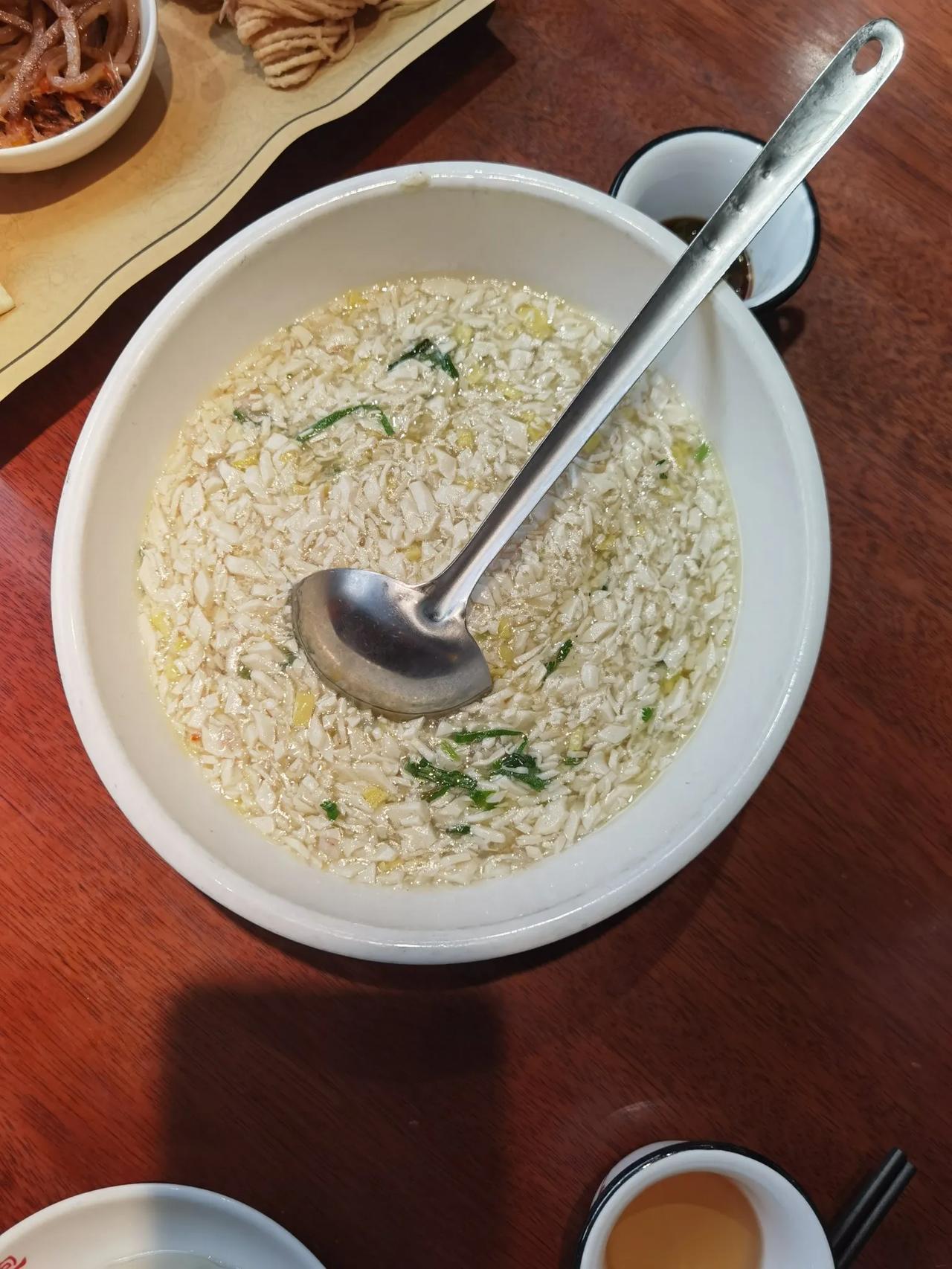

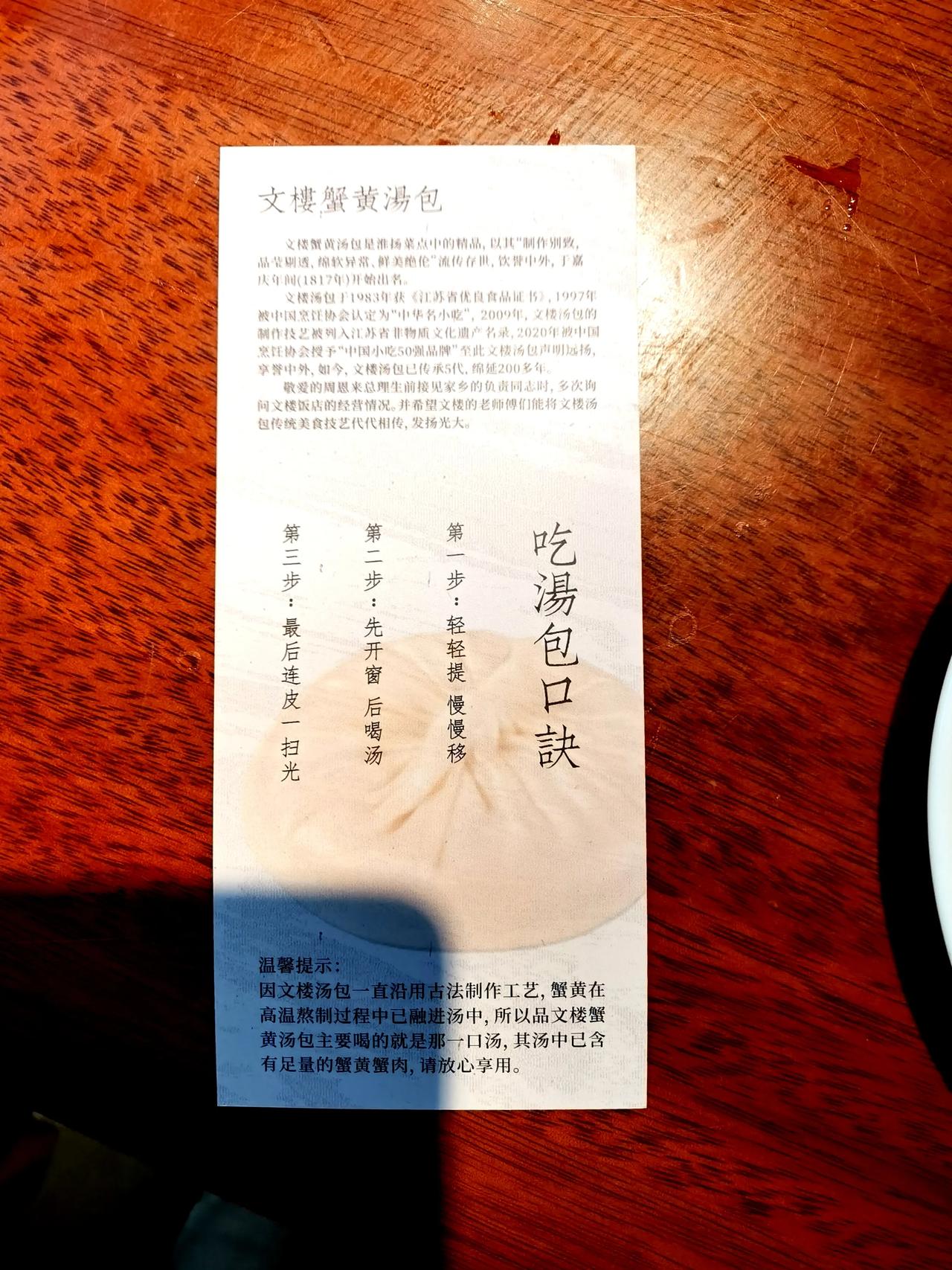

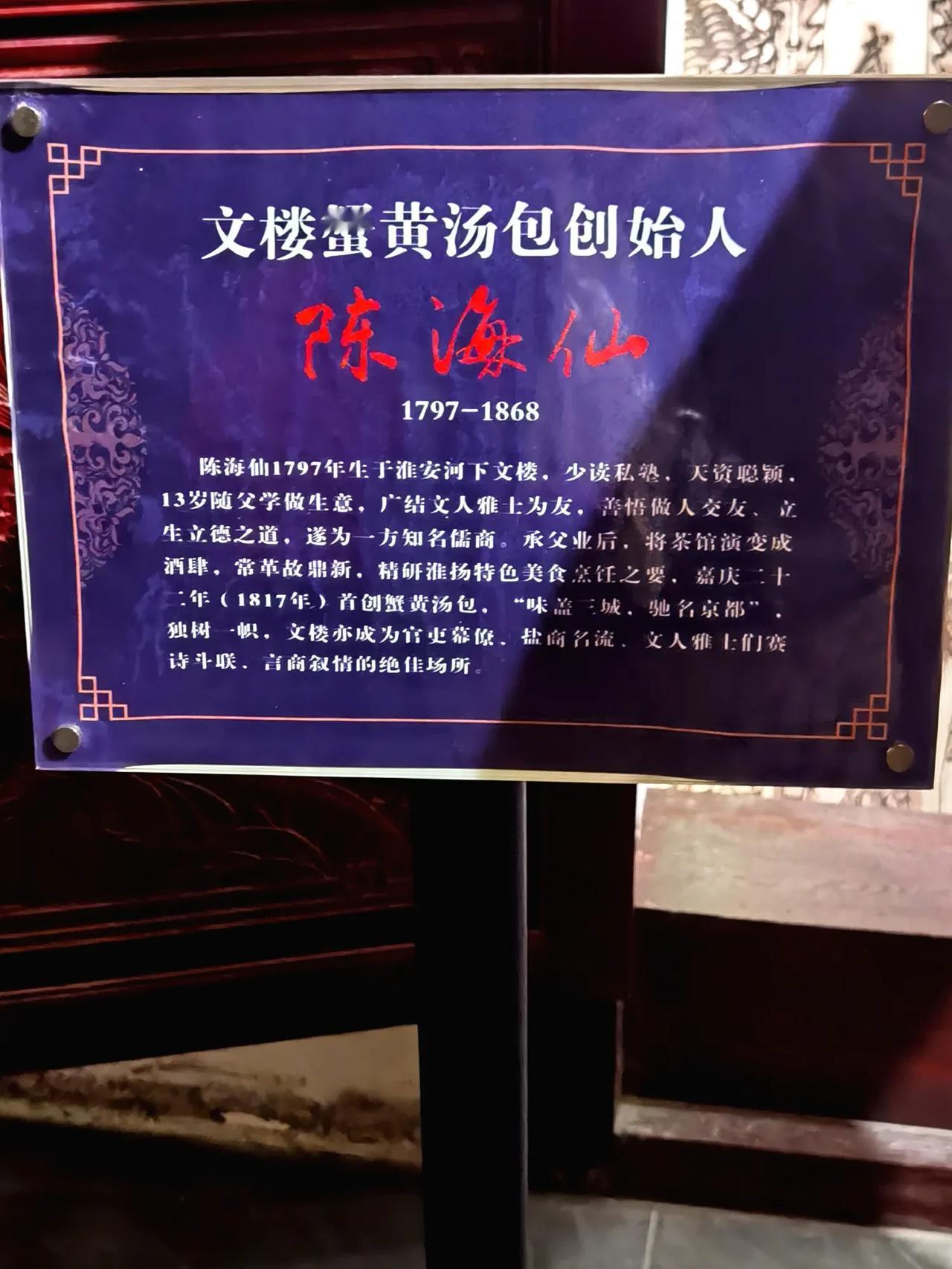

2025.03.07淮安.河下老街文楼汤包 一早,和崔君直奔昨晚的那家面馆,大门紧闭,仔细一看才知人家不经营早餐,空欢喜一场,只得另寻早餐。 和王君汇合后,直奔淮安。来淮安是第二次,2022年和朋友自驾来过,那次只逛景,没寻美食。 不到四点,进了民宿,又在云楼顶端。搜了一下,文楼汤包是淮安美食头牌,离这三公里的河下老街,正好有一家。 淮安的河下老街,老味十足,脚下的条石,早已踩得发亮,磨去了棱角,两边低矮的门市叫卖着各色吃的喝的,街上略显杂乱。整个老街,不奢不媚,不喧不闹,老味中透着浓浓的市井烟火,我喜欢。 仨人闲逛了一阵子老街,一走到文楼河下老街店,就径直进来。 这是个高宅大院,与街面景象正相反,简洁里透着威严,应是旧时大户豪宅,只是不知这般气象是原有的,还是后改的,据说这里曾出过秀才。两层的楼院,院中套院,青砖垒墙,块石墁地,檐廊、月洞、树木、花草,低调里彰显奢华。 大概来得太早,店里才刚准备营业。这里单间需提前约定,我们在散座大厅,选了一处临街的窗前坐下,我们能欣赏到街上的人,街上的人也能隔窗欣赏到我们。 没多点,文楼蟹黄汤包、平桥豆腐、蒲菜肉圆、大头菜茶馓、粉丝白菜。 蟹黄灌汤包是这里的主角,一人一碟,一碟一个。灌汤包个头不小,像只慵懒的肥猫,躺在吃碟里。移动小碟,可看到灌汤包忽忽悠悠地微微晃动。店家随汤包,上来一个文楼灌汤包的说明,上有吃罐汤包口诀:“第一步,轻轻移,慢慢提。第二步,先开窗,后喝汤。第三步,最后连皮一扫光”。 我先在汤包上破个小口,插进吸管,果然汤汁鲜美,蟹黄味十足,如果专门得意这口汤的,此刻应心满意足了。 有些意外的是,包子里“固含量”极低,吸完汤汁,包子里啥也没有了,只剩皮了。 长这么大,认为包子的“包”字,从来都体现在包住一口馅料。淮安的灌汤包包住的是却一口汤,涨见识了。文楼灌汤包的发明人是陈海仙,我猜想他的最大发明无外乎是把液体的汤固化成冻儿,再装进皮儿里,做为独门卖点,假包子之形,行喝汤之实。 汤,在美食里,再鲜美,无外乎单喝、佐菜,从来不是主角,更遑论头牌了。餐馆卖汤,也就是论盆、碗、盅,平淡无奇。可若把汤包进皮儿里,出奇之余更多了不可思议。就像魔术师变只鸽子出来不稀奇,不解的是鸽子藏在哪儿啦?咋就手一甩就出来了呢? 于是只一口的汤,化普通为神奇,摇身一变,平步青云,以头牌身份扬名于外。原本论屉,现在论个,一个灌汤包,硬是卖出了能盛几口汤的盅,都卖不出的价格来。在冠之蟹黄,喧之蟹鲜,价格贵的理所应当,贵的食客趋之若鹜,我猜想,这才是内在的商业的盈利逻辑。 如此,陈海仙的塑像应该立,他的发明,福被后人。 点的不多,还是剩了些,打包回来,几天的连续“作战”,都已强弩之末了。 明日,山东淄博。