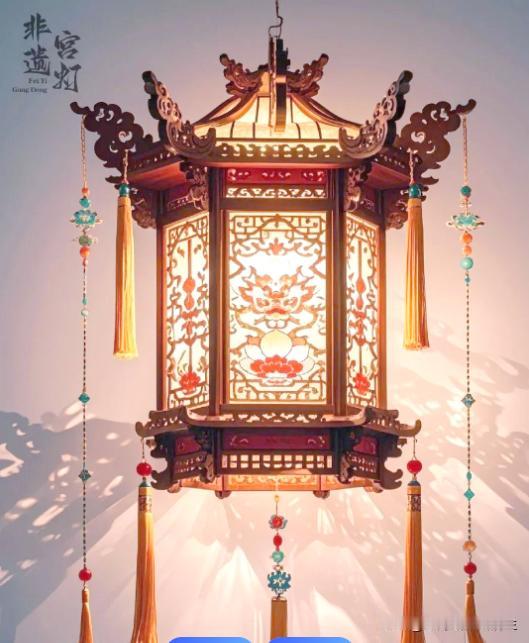

河南非遗灯彩文化元素,怎样融入现代衍生品设计? 洛阳宫灯最初以皇家专用为主,因而称之为“宫灯”,在东汉刘秀统一天下,定都洛阳后,大摆宴席庆祝之时,在宫内点缀数盏宫灯,此时的宫灯还仅仅在皇宫内展示。 而真正流向民间的是汉明帝在元宵节气悬灯礼佛的行为使得宫灯逐渐流向民间,使洛阳宫灯散布全国。 洛阳宫灯作为纯手工制作,主要特点是用时撑合是闭,同雨伞有异曲同工之处,制作材料也十分考究,以洛宁的青竹和丝绸为主。 洛阳宫灯虽看起来是简单的大红灯笼,但制作起来却十分繁复,过程需经过七十多道工序,制作一盏灯需三天以上之久。洛阳宫灯根据不同形状,不同品种分为四类。 其中圆形宫灯是最为畅销的产品,出口海外各国;老样宫灯以长期不走样为主打特色,以“字号灯”的商业用途悬挂在门店入口处;清化样宫灯主要以祭祀,还愿等意图,畅销民间。 陕西南部还在过年之时赠送亲友灯笼表达祝福的心愿,“长命富贵”灯就是最具代表的灯品;方形彩绘宫灯中的粗方官灯因价格低、销量大,多销往豫西、陕西、山西、河北等地,多为群众性的社火组织集体购买。 多角彩绘宫灯,也多为城镇中的各种社火团体购买:还有许多做工精美,价格便宜的玩赏灯笼,是元宵节气儿童们玩乐的主要产品。如今洛阳宫灯演变出家用灯具,主用于中式家具中。 在当代我们看到洛阳宫灯主要以红色为主,个但早期传统的宫灯,主要以白色为主。唐代、清代白灯主要以朱砂配字,写上官员品级悬挂衙门处。还有一些黄灯专门用于官府。 在古代灯具主要以实用性为主,而当代灯彩多用于喜庆节日观赏为主,因此红色更符合人们的审美需要。 洛阳宫灯的形成,不仅是劳动人们智慧的结晶,更是河洛文化的重要组成部分,千百年来,随着河洛人的足迹,传遍了大江南北、长城内外,直到东南亚及世界各国,不仅是华夏文明极其重要的一部分,也成为古老东方文明的象征。 早期洛阳宫灯由五家制作传承,现如今只有张家一家还在制作和传承洛阳宫灯。也由于洛阳宫灯制作昂贵,少有人进行购买,逐渐消逝。 现只能在洛阳文化馆和特色小镇的商家定制中才能看到些许洛阳宫灯的风貌,洛阳宫灯也显得越发弥足珍贵。 莲花灯笼制作技艺主要处在农业发达、机械薄弱的地区,具有地域特征明显的非物质文化遗产资源。河南省内灵宝市在古代长安和洛阳之间,受宫廷文化影响巨大,节日气氛浓厚。 灵宝市焦村镇南安头村手工灯笼制作历史悠久,可追溯至清朝甚至更早期,由宫廷传向民间。 那时村民生活十分贫穷,衡岭上十年九旱,在元宵节时大多数家庭无钱购买灯笼,但农家十分重视节日气氛,百姓为图个热闹、吉祥,心灵手巧的农家妇女萌生了自制灯笼的想法。 在每年的冬季至春节农闲时制作灯笼,到元宵节燃灯送灯,逐渐成为当地风俗。南安头村全村大约有100 家农户制作手工灯笼,销售灵宝、山西、陕西潼关等地,由于物美价廉,风格独特,深得人们青睐。