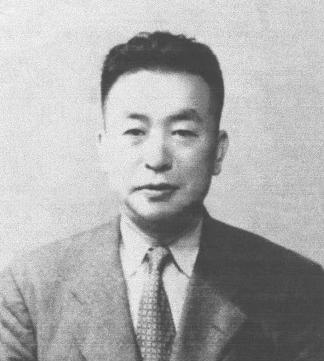

抗日时期,有一位“大汉奸”世人皆知,吃着山珍海味,搂着日本姑娘,甚至还赚着日本人的钱,可他却用8个字,杀了2万多日寇。 1938年春,中日双方的战火蔓延至山东台儿庄。这座古镇即将成为抗日战争中一场关键战役的主战场。彼时,国民革命军陆军一级上将李宗仁正在指挥部皱眉研究军情,局势紧张而复杂。 正当李宗仁为日军动向捉摸不定时,一封简短至极的密报送到了他手中。密报上只有简单的八个字:"日军北动而南不动"。看到这八个字,李宗仁脸上阴云顿消,嘴角微微上扬,露出了久违的笑容。 "太好了!"李宗仁拍案而起,"有了这个情报,我们终于可以确定日军的行动方向,调整我们的战略部署!" 这封改变战局的八字密报,来自一位在日军中担任翻译官的中国人——夏文运。在外人眼中,他是一个不折不扣的"大汉奸"。每天身着考究西装,出入高级餐厅,吃着山珍海味,左拥右抱着日本女子,过着令人羡慕的奢靡生活。他流利的日语和唯命是从的表现,让日本军官们对他毫无戒心,甚至将他视为亲信,让他接触到日军最机密的情报。 然而,没有人知道的是,这位表面上的"汉奸",实际上是一位潜伏在敌营的情报员。他冒着随时可能被发现的致命风险,为中国军队提供着关键情报。 夏文运的故事要从更早说起。1905年,他出生于被日本占领的东北大连金州。在日本殖民统治下长大的夏文运,接受了日本式的教育。由于学习成绩优异,1925年,他获得了满铁公费的资格,考入了日本广岛高师,后来又到京都帝国大学文学部学习。回国后,他曾在一所大学担任校长秘书,生活平静而充实。 然而,1931年九一八事变爆发后,局势骤变。夏文运失业了,陷入迷茫与困顿。就在此时,一个翻译官的职位摆在了他面前。考虑到现实生活的压力,夏文运接受了这个邀请,成为了日军的翻译。 命运的转折发生在夏文运与李宗仁的一次偶然相遇。当时,日军高层正试图劝说李宗仁与国民党中央政府对抗。在多次会面中,敏锐的李宗仁注意到了这位才华横溢的年轻翻译官身上似有不甘。一次单独谈话的机会,李宗仁试图唤醒夏文运的爱国之心。 出乎意料的是,夏文运在李宗仁面前潸然泪下,回忆起童年被日本人欺负的经历,以及目睹国家沦陷的痛苦。他毫不犹豫地表示愿意成为日军中的间谍,为祖国效力,且不要任何报酬。 夏文运在日军中成为间谍后,开始了一段艰险的双面生活。表面上,他是日军信任的翻译官,享受着优渥的生活;暗地里,他却时刻冒险收集情报,随时面临被发现的危险。他深知,一旦身份暴露,等待他的将是残酷的刑讯和死亡。 为了能接触到更多军事机密,夏文运不惜与日本女子交往,出入高级场所,甚至让同胞们对他投来鄙夷的目光,称他为"大汉奸"。这种误解对他来说是一种煎熬,但为了国家大义,他默默承受着这一切。 夏文运的情报工作为国军带来了重大战果。在台儿庄大捷之后,1937年,他再次向李宗仁发送了重要情报,协助中国军队成功歼灭日军5000多人。随着情报传递越来越频繁,日军开始起疑。到了1941年,危机终于降临——日军对夏文运产生了怀疑,他不得不开始逃亡生活。 逃到太原后的夏文运并未放弃自己的使命。尽管身处险境,他仍然坚持帮助共产党人躲避日军的追捕,继续为抗战尽一份力。在他看来,只要能对抗日战争有所贡献,任何风险都值得承担。 然而,命运似乎总爱捉弄英雄。1945年抗战胜利后,夏文运本应迎来解脱,却遭遇了意想不到的危机——国民党政府以"汉奸"罪名准备逮捕他。多年来的隐忍和牺牲,竟然换来了这样的结局。 就在夏文运陷入绝望之际,他的救命恩人李宗仁挺身而出。李宗仁亲自为夏文运作证,详细说明了他在战争中作为情报员的卓越贡献,最终使他免于牢狱之灾。 获救后的夏文运面临着人生的重大抉择。李宗仁感念他的牺牲和贡献,愿意为他提供优厚的生活条件,希望他能留在国内继续为国效力。但夏文运深知,"汉奸"的污名不是那么容易洗清的。即使有李宗仁的证明,在普通民众眼中,他仍然是那个与日本人称兄道弟的"卖国贼"。 经过深思熟虑,夏文运做出了令人遗憾却可以理解的决定——带着家人前往日本定居。这个从小就让他向往的国家,如今成了他避难的港湾。在东京,他终于可以过上平凡普通的生活,不必再忍受异样的眼光和无端的指责。