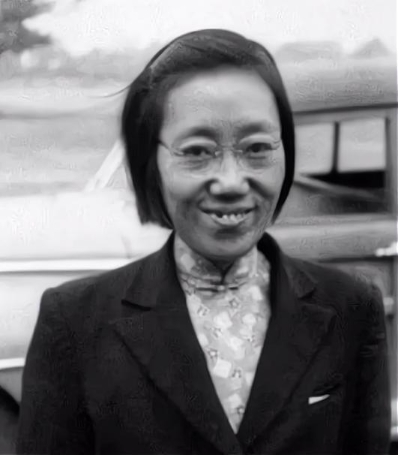

1960年,北大才女王承书留下一封信,便抛弃孩子丈夫离开家,从此杳无音讯。直到17年后,她顶着满头白发回来,孩子们抱着她失声痛哭:“母亲啊,这些年辛苦你了!你是我们的英雄!” 王承书,出生于一个富裕且显贵的家庭,父亲是晚清的进士,外公是光绪帝时期的重臣。在家族中,女子与男子一样享有受教育的权利,这使得王承书从小就接受了良好的教育。18岁那年,她凭借出色的学业成绩考入了燕京大学物理系,成为当年仅有的13名女生之一,最终成为四名毕业生之一。毕业后,王承书随家人赴美国避战乱,期间取得了博士学位,并在密歇根大学从事物理学研究。 1955年,受钱学森回国的影响,王承书决定回归祖国,开始在北大物理系担任教授。不久,她因其在物理学领域的卓越贡献被称为“中国的居里夫人”。然而,国家的需要让她再次面临抉择,她被转移到核技术研究领域,参与了核扩散的理论研究。这项任务要求极高的保密性,她必须隐姓埋名,不能向家人透露真相。 1960年春季的一个清晨,北京的空气还带着凉意。北大校园内的柳树已经开始发芽,一片生机勃勃。在这样一个看似普通的日子里,王承书教授的家中却上演了一幕令人心碎的剧情。她在写字台前匆忙地写下了一封信,信中充满了无奈和沉重,但她的笔迹异常坚定。信封被仔细封好,留在了显眼的位置。之后,她简单收拾了几件个人物品,一个小行李箱装下了她所有的必需品。 王承书步出家门,深吸了一口春天的空气,脚步却没有丝毫的犹豫。她径直走向了一辆等候在街角的军用卡车。驾驶员看见她来了,轻轻点了点头,没有多余的话语。王承书上车后,卡车启动,缓缓驶出了北大的校园,向着未知的目的地进发。 基地内的生活条件极其艰苦,设施简陋,工作强度巨大。王承书投身于核技术的研究,每天除了必要的休息,几乎所有的时间都被严格的研究计划所占据。她手头的项目是关于核扩散的理论研究,这是一个全新的领域,几乎没有任何现成的研究成果可以参考。 实验室里,不断有新的设备被送来,每一项新技术的引进都需要王承书和她的团队投入大量时间来研究和适应。她经常需要亲自操作一些高精尖的仪器,进行一系列复杂的实验操作。夜晚,灯光下的王承书常常独自一人在实验室中沉思,试图解决实验中遇到的难题。 随着时间的推移,王承书在核技术研究上取得了突破性的进展。她和团队成功开发出了一套有效的铀浓缩技术,这一技术后来被证明是提高核能效率的关键。尽管取得了科学上的成就,王承书心中始终有一个角落装着对家人的思念与内疚,但她明白,这一切牺牲都是为了更大的国家利益。 1978年春天,当王承书走出那扇长久封闭的研究所大门,外面的世界似乎与她记忆中的已大相径庭。那年的春风格外温暖,夹杂着泥土和新芽的气息,仿佛自然也在欢迎这位科学家的归来。她的头发已经完全变白,面庞刻着岁月的痕迹,但眼神中依旧保持着那份坚定和睿智。 长达近两个十年的隔离让她错过了许多家庭的重要时刻,孩子们的成长,家人的变迁,这一切她都只能在偶尔收到的信件中窥见一二。她的归来不仅是一次身体上的回归,更是情感与家庭重聚的重要时刻。 当她走进自己曾经离开的家,孩子们已经都长大成人,甚至有了自己的孩子。看着这一家人围坐在一起,空气中弥漫着熟悉的饭菜香味,她感到一种久违的平静和满足。孩子们围拢过来,紧紧抱住她,泪水和笑声混杂在一起,那一刻,所有的艰难和孤独似乎都在这温暖的拥抱中消融了。 “母亲,你受苦了,你是我们的英雄!”孩子们的话语充满了敬仰和爱。王承书的眼中也泛起了泪光,她轻轻地摸了摸他们的头,嗓音带着颤抖但却满是力量,“孩子们,母亲回来了,一切都好了。”她知道,尽管这些年的牺牲沉重,但她的选择服务于更高的目标,是正确的。 随后的日子,王承书并没有选择彻底退休享受晚年,而是继续她的科学研究。她投入到激光分离浓缩铀的研究中,这一技术旨在提高铀浓缩的效率,并尽可能减少对环境的影响。科学家的工作从未是简单的,尤其是在核能领域,每一个小的突破都可能意味着巨大的科技进步。 王承书的努力没有白费,在1991年,她领导的项目终于取得了突破性的成功。这项技术的应用不仅提高了核能的利用效率,还为全球核能安全提供了新的解决方案。她的成就被国内外同行广泛认可,但她本人却始终保持着低调和谦逊,拒绝了所有公开表彰的邀请。 1994年6月18日,这位伟大的科学家与世长辞。尽管她的名字不出现在奖杯和头条新闻上,但她对科学的贡献和对国家的奉献,将永远被那些了解她的人所记住。她用一生证明了,真正的英雄往往不在灯光下,而是在默默无闻中为未来铺路。