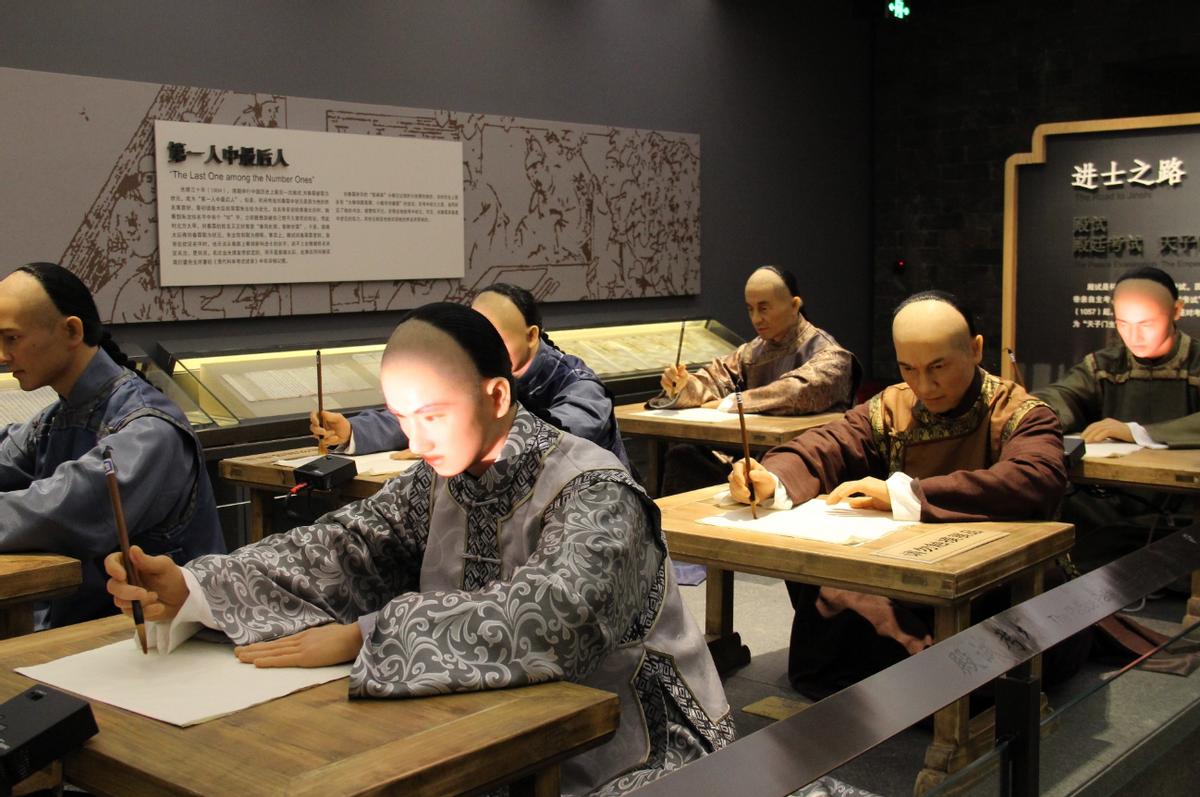

科举制 vs 九品中正制:一场改变中国命运的制度革命...... 东汉末年,军阀混战让原本依赖地方推荐的察举制彻底失灵,曹丕称帝后,为拉拢世家大族,采纳陈群建议推行九品中正制,这套制度看似先进,却在实际运行中沦为门阀士族的 “自留地”。 中正官由中央官员兼任,负责给本地士人评定 “品”(等级)和 “状”(评语),理论上,评定标准是德才与门第并重,但到西晋时,“上品无寒门,下品无士族” 已成常态。 琅琊王氏、陈郡谢氏等家族垄断了二品以上的评定权,普通百姓即便才华横溢,也只能在 “下品” 徘徊。 这种制度的恶果在东晋达到顶峰,当时官员选拔完全看门第,甚至出现 “身无半文,心无点墨,仅凭祖荫平步青云” 的荒唐事。 据《晋书》记载,王导家族连续七代把持吏部尚书职位,而寒门子弟即便考中秀才,也只能担任县令等低级官职。 隋文帝统一中国后,门阀势力衰弱,这套维护特权的制度自然被淘汰了,但它留下的教训深刻:当选拔机制被少数人操控,国家就会陷入 “近亲繁殖” 的危机。 公元 605 年,隋炀帝设立进士科,中国历史上第一次出现 “科举” 这一概念,这项制度如同一场风暴,彻底颠覆了延续四百年的门阀政治。 唐代科举分为常科和制科,常科包括秀才、明经、进士等科目,其中进士科最受重视,考生需通过县试、州试、省试三级考试,最后由皇帝亲自殿试。 虽然录取率极低(唐代平均每科仅录取 26 人,录取率不足 3%),但它为寒门子弟打开了上升通道。 宋代进一步完善科举制度,发明了 “锁院制”“糊名制”“誊录制” 等防弊措施,考官从受命之日起就被锁在贡院,考生试卷姓名被密封,甚至要重新抄写一遍防止笔迹辨认。 这些创新让科举成为当时世界上最公平的选拔机制,明清时期,科举走向成熟但也逐渐僵化。 考试内容限定在四书五经,形式固定为八股文,考生需严格遵循 “破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股” 的格式。 尽管如此,它依然保持着强大的社会流动性:明代 43% 的进士出身平民家庭,清代这一比例虽有所下降,但仍是寒门子弟改变命运的主要途径。 科举制的影响远超政治领域,它塑造了中国人的价值观和社会结构,即便在科举废除百年后的今天,“知识改变命运” 仍是社会共识,高考制度某种程度上就是科举的现代延续。 反观九品中正制,它留给后世的更多是警示,当选拔机制被特权阶层垄断,社会就会陷入停滞,唐代后期的藩镇割据、门阀复辟,与九品中正制的残余影响不无关系。 从九品中正制到科举制的转变,本质上是权力分配机制的革命,前者维护少数人的特权,后者让权力向更广泛的阶层开放,这种转变带来的不仅是政治结构的变化,更是文明形态的升级。万能生活指南 主要信源:《晋书》、《太平御览》、《大辞海》、《隋书》、《魏晋南北朝史纲》