五月花开,春意盎然。在祖国最北省份黑龙江,希望的种子正播撒在辽阔的黑土地上。各行各业劳动者,正在以爱岗敬业、勇于创新、甘于奉献的工作态度,以执着专注、精益求精、追求卓越的职业精神,在平凡岗位上创造了不平凡业绩。他们当中涌现出的一代又一代劳动模范和先进工作者,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,不断激发劳动热情和创造潜能,在促进事业发展、推动时代进步中发挥着示范引领作用。

今天是“五一”国际劳动节,小编带着大家认识几位工作在黑龙江省的全国劳动模范和先进工作者,学习榜样事迹,汲取奋进力量。

桂玉松:百万次操刀零虚发

“我的理想就是带领团队制造出更多‘国之重器’‘国之利器’。”这是2025年全国劳动模范,一重集团(黑龙江)重工有限公司轧电制造厂车工桂玉松常说的一句话。

初入车间那几年,桂玉松在机床旁用心记下师傅们每一个操作细节,反复研究每一个零件的加工工艺,探索如何提高效率和精度。有一次,他在修理自家孩子玩具时突发奇想,用玩具枪及母亲磁疗仪上的零件,自行研制出“立车远距离对刀检尺找正仪”,这一创新有效解决了实际生产问题。

2017年,桂玉松承担起外国专家认为无法完成的CAP1400核电常规岛电机转子加工任务。他连续数十天吃住在厂里,通过利用10余项创新技术手段,成功破解了刀具振动难题,创造了单班套料4.7米深的加工纪录,将加工效率提升了整整6倍。当最后一刀完成后,检测结果显示公差值仅为0.01毫米以内,比头发丝还要细。这一突破不仅让我国掌握了核电深孔加工的核心技术,也让外国专家竖起大拇指称赞。

从业30年,近百万次操“刀”,桂玉松从未出错,这份精准背后是他无数次的钻研与尝试。每当遇到难题,他总是第一时间冲到机床旁,不分昼夜试验,直至找到解决方案。正是这份执着,使他从一名普通技工蜕变为行业翘楚。

覃大清:挑战水电“无人区”

2025年全国劳动模范覃大清,是哈尔滨电机厂有限责任公司哈电集团首席科学家,研究员级高级工程师。这位从八桂大地走出的科研巨匠,自1987年扎根哈尔滨电机厂大电机研究所起,便将个人理想融入国家能源发展的壮阔蓝图。

经过十年的技术储备积淀,1997年覃大清迎来了职业生涯的首次大考——三峡右岸机组水力开发。面对“高部分负荷压力脉动”这一世界性难题,他带领团队经过五年上百次试验数据的积累,终于在转轮设计上迎来突破,实现了我国水电技术跨越式飞跃。

2007年起,覃大清率领团队向世界单机容量最大的100万千瓦混流式水电机组这一“无人区”发起挑战。八年严谨论证、数千次模拟试验,终于在2021年6月28日迎来历史性时刻:哈电研制的白鹤滩水电站14号机组成功实现100万千瓦满负荷发电,成为全球首台达成这一成就的“大国重器”,标志着我国巨型水轮机研制全面领跑世界。

2020年,覃大清牵头制定的《水力机械-混流式水轮机压力脉动换算》IEC标准正式发布,这是我国水轮机行业企业首个自主制定的国际标准。从三峡工程的“学习者”到国际标准的“制定者”,这一跨越不仅是覃大清个人职业生涯的加冕,更标志着中国水电装备在国际上从“中国制造”到“中国标准”的引领突破。

胡喜平:培育农民最需要的种子

在2025年全国劳动模范、北大荒垦丰种业股份有限公司大豆研究院院长胡喜平的办公室里常年备着三件“法宝”:雨靴、草帽、调查棍。每年5月至10月,他都会驱车2万多公里往返全省48个试验点。

2015年,胡喜平带着6名年轻人创立了黑龙江首个商业化大豆育种团队。在地表温度接近40℃的盛夏时节,他顶着腰椎间盘突出发作时的疼痛,弓着身子完成每天800朵花的授粉任务。在他看来,实验室的数据永远需要田间地头的验证。“泥腿子”的裤脚沾着多少泥土,育种的根基就有多扎实。历经8年呕心沥血,胡喜平带着团队选育了集高产、抗病、耐密、秆强、优质、广适于一身的“龙垦3092”大豆品种。2024年,“龙垦3092”以实收亩产624斤的产量刷新了黑龙江省第四积温带大豆高产纪录。

“农民需要什么,我们就培育什么。”胡喜平还带领团队创新“半矮秆耐密植”育种理论,实现“产量翻番不弯腰”,破解了高寒地区大豆倒伏难题;“垦保小粒豆1号”攻克炸荚难题,推动中国大豆挺进国际高端供应链。截至目前,胡喜平选育的68个大豆品种累计推广1.9亿亩,助农增收83亿元,成为黑土地上的“金色引擎”。

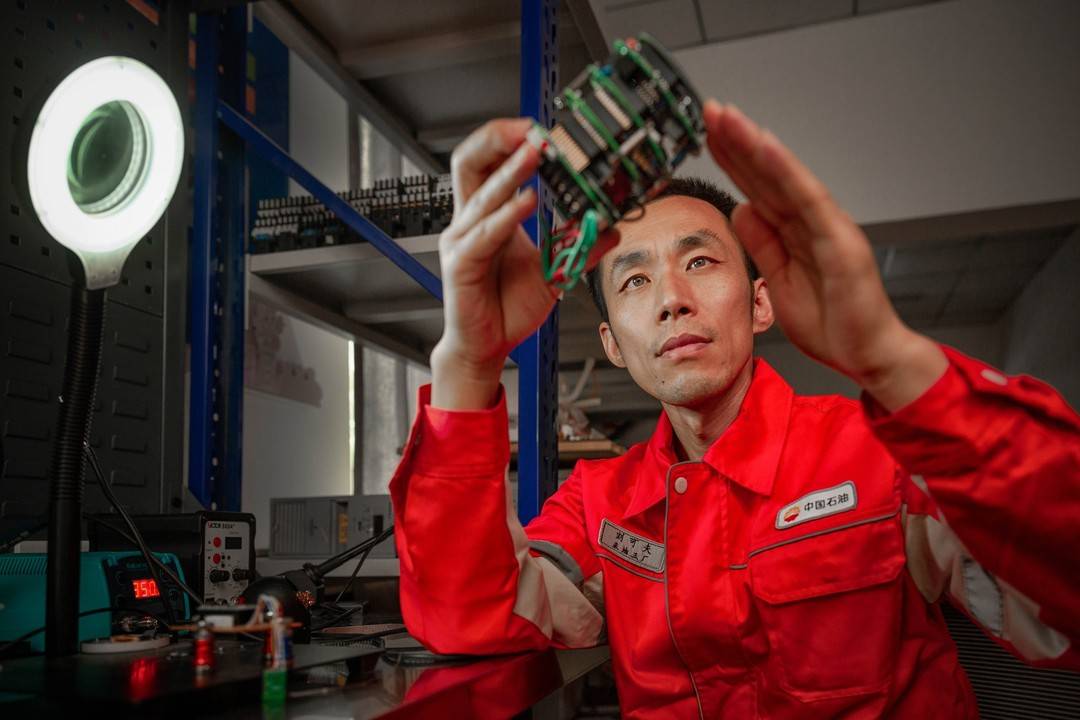

刘可夫:旧零件里抠效益

完成187项生产检修设备技术改进,创造经济效益千万余元;取得15项国家专利,12项成果推广应用……这是刚刚被授予全国劳动模范称号的大庆油田采油三厂数字化运维中心数字化运维工刘可夫,扎根油田23年的奋斗答卷。

初入大庆油田,刘可夫在每天的登杆中夯实了配电技能。为了实现进阶,他主动挑战变电检修工作,啃图纸、蹲现场、取真经,逐步摸索出“望、闻、听、切”四大检修“绝活”,踏遍139.5平方公里的井站,刘可夫能够做到迅速精准判断变配电所及配电线路的各类疑难故障。

面对油田数字化浪潮,刘可夫毫不犹豫扎进“新赛道”,主动投身数字化仪表、变频调速装置故障诊断维修和自动化新技术的研发与应用领域,聚焦油田生产所需潜心钻研,逐一攻克“卡脖子”技术,取得的专利解决了一个又一个油田数字化生产技术难题。

仪表坏了换新的?刘可夫坚决不同意,他深知这笔费用不是小数。他带领团队把油田常用仪表的电路板拆开仔细研究,一点一点绘制电路图,摸清每个零件的“脾气”,还把常见故障整理成了“避坑指南”。他们精准定位故障板卡的故障点,进行电子元器件级别的替换。原有配件得到最大化利用,显著降低了修旧成本。据统计,刘可夫团队每年维修各类仪表约1300块,修复原值超亿元。

从查故障到搞革新,从修电路板到开发智能系统,刘可夫样样往前冲,把匠心化作守护油田的点点星光,把创新凝聚成降本增效的累累硕果。

张利增:短道速滑筑梦师

2024年1月,在韩国江原道冬青奥会短道速滑女子1500米决赛中,中国姑娘杨婧茹运用“兔子战术”夺冠,给观众留下深刻印象,曾经培养杨婧茹九年的七台河市冬季运动训练中心副主任、短道速滑专业队主教练张利增也随之成名。今年,他被授予“全国先进工作者”称号。

2009年,因伤退役的张利增转型为教练,在七台河市第十五小学组建首支短道速滑校队。当时没有室内冰场,他冒着零下30摄氏度的严寒,每天坚持凌晨2点起床接水浇冰。张利增大胆提出并推行“吃住学训一体化”教学模式,既当教练、浇冰师、磨刀师,又当老师、厨师和保育员。

因教学成果突出,2015年,张利增被聘为七台河市短道速滑少儿业余体校重点班主教练。他设计了绕块练习、眼镜练习、大弯道练习等动作,训练孩子们脚部的灵活性、协调性和驾驭冰刀的能力。张利增认为,只有平时勤于动脑,关键时刻才能作出正确判断,于是通过让队员跑步时背古文,静态训练时考大家数学题,强化孩子们在瞬息万变的赛场上把握机遇的能力。

张利增先后4次入选国家队执教,培养输送的运动员获得世界级奖牌22枚、亚洲级金牌6枚、国家级金牌84枚,为国家和黑龙江省输送优秀运动员65人。在张利增的带领下,短道速滑人才辈出的“奥运冠军之城”七台河继续高奏凯歌,为中国冰雪运动发展不断注入新动力。