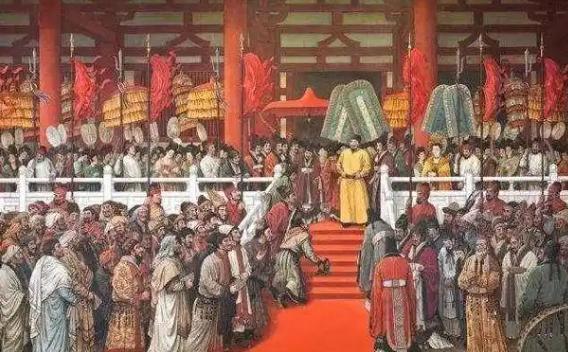

古时两国兵戎相见,使者往往肩负和平或谈判的重任,被视为特殊的“通行证”。 然而,若战火之下,一方竟胆敢撕毁这份不成文的约定,斩杀来使,会引发怎样的滔天巨浪? 战争贯穿人类文明的始终。为了传递消息和沟通,古代出现了“使者”这个特殊的职业。春秋时期,楚庄王派遣申舟前往齐国,但申舟为了不向宋国借路,反而引来一场不幸。 宋国杀害了申舟,这让楚庄王极为愤怒,最终两国爆发战争。这次事件也催生了“不杀来使”这一规则的初步形态,其根本原因,是动荡时期对基本外交规则的维护和尊重。 规则的建立不仅来自道德层面,更与实际的利益紧密相连。比如,华元俘虏楚将子反,促成了最终的停战,说明规则背后存在着利益的交换与相互让步。 在古代缺乏便捷通讯方式的情况下,使者是连接战争双方的唯一途径,杀害使者等同于堵塞沟通渠道,使战争失去控制。更重要的是,古代战争常常追求不战而胜,或者说为双方提供一个和平解决问题的机会,而使者正是传递和平信息的关键人物。 看似不可动摇的规矩,历史上却常常被打破。当双方实力差距过大,一方又态度强硬时,规矩往往会被粗暴地践踏。 成吉思汗的蒙古铁骑横扫欧亚大陆,花剌子模和高丽因为杀害蒙古使者,都遭受了巨大的灾难。玉龙杰赤的屠城,高丽接连不断的战乱,都在说明一个残酷的现实:实力才是决定一切的根本。 清朝时期,由于巴夏礼事件处理不当,导致圆明园遭到焚毁,这是一个惨痛的教训,说明了不遵守国际准则,会招致严重的后果。当然,也有例外情况,比如刘备为了替关羽报仇,没有杀掉敌方的使者,这反而表明战争已经无法避免。 使者的身份,充满了矛盾和复杂。他们一方面是和平的希望,奔走于战场,努力减少战争带来的伤害;另一方面,他们又像是权力游戏中的棋子,可能被利用,甚至被放弃。他们有时候能推动和平的到来,但也有可能无意中引发新的战火,让局势更加紧张。他们的命运,充满了不确定性。 信息来源:《中国历代战争史》