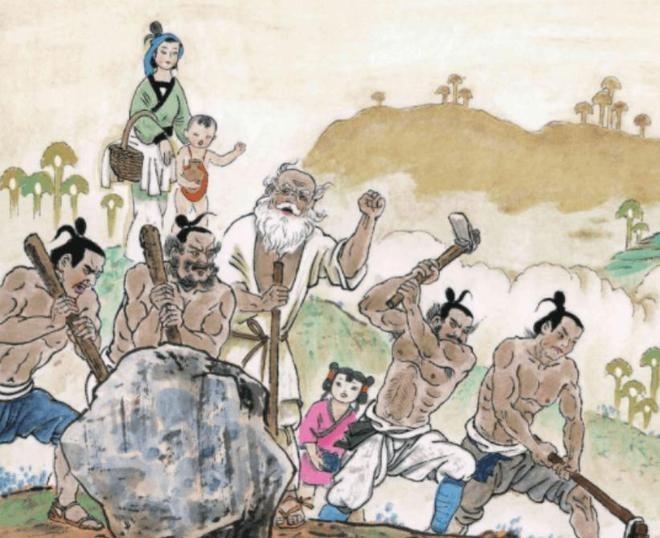

“愚公移山在教导我们破坏环境,应该从教科书中移除,”2014年,著名诗人席慕蓉公然对《愚公移山》进行了批评,引起争议,最终结果如何呢? 你有没有想过,小时候学的《愚公移山》,那股子“挖山不止”的倔劲儿,竟然有一天会被人批得体无完肤?2014年,著名诗人席慕蓉站出来,直指这个故事教坏了孩子,鼓吹破坏环境。这话一出,社会炸了锅,有人拍手叫好,有人觉得她瞎扯。那么,这场争议最后到底咋样了?愚公的故事真会被踢出课本吗? 说起《愚公移山》,估计没人不知道。战国时候列子写下这个寓言,讲的是愚公嫌家门口两座大山挡路,带着全家挖山不止,最后感动天帝,把山给挪走了。从小老师就教咱们,这故事讲的是坚持不懈,面对困难不低头。长大后听励志演讲,也总能听到这个例子,简直是“鸡汤界”的常青树。可谁能想到,这么个老故事,到了2014年居然翻车了? 2014年5月,席慕蓉在南开大学做了一场演讲,叫“隐形的价值”。本来挺文艺的话题,结果她半路杀出个“愚公移山”,直接开炮。她说,这故事有毒,教小孩觉得破坏环境没啥不对。愚公为啥挖山?就因为山挡了他家路,遮了他视线,这种理由在她看来纯属自私。更糟的是,她觉得这思想放现代,就是给那些乱砍树、挖矿的人找了个高大上的借口。这话一扔出来,网上立马吵翻了天。 席慕蓉这话,就像往平静的湖里扔了块大石头。支持她的人觉得这观点太有道理,特别是环保这几年越来越热,大家都开始反思,愚公那股子“人定胜天”的劲儿,是不是真有点过了?环保主义者站出来说,现在生态危机这么严重,课本里还放个挖山的榜样,确实容易误导小孩。 但反对的声音更多,嗓门也更大。不少老师和学者觉得席慕蓉想多了,这故事的核心是教人坚持,不是让人真去挖山。寓言嘛,本来就有点夸张,天帝都出来帮忙了,谁会当真?再说,愚公那年代哪来的环保概念?硬拿现代标准套古代故事,多少有点不公平。还有人说,只要老师上课讲清楚,学生压根不会往破坏环境那块想,感动的是那份不放弃的劲头。 这事儿吵得太凶,教育部门也坐不住了。毕竟《愚公移山》是课本里的老面孔,真要因为几句话就删了,那影响可不小。他们找了专家开了几轮会,调研了一下,最后拍板:这故事还得留着。理由很简单,它的教育价值还在,关键看老师咋教。只要引导得好,学生不会跑偏去想着挖山毁林。于是,愚公的故事保住了,继续待在课本里等着下一代人去读。 这场风波过后,席慕蓉没再多吭声。她好像就扔了个炸弹,炸完就回去写诗作画了。但她的话确实留下了点东西,大家开始琢磨,这些老故事是不是得换个角度看?环保这事儿越来越重要,传统的东西还能不能原封不动地教下去?虽然课本没变,但这场争论已经让不少人心里打了问号。 这事儿其实不只是席慕蓉和愚公的“个人恩怨”,而是传统和现代的一次硬碰硬。过去,咱们老祖宗讲“人定胜天”,觉得人啥都能搞定,大自然就是个得听话的“小弟”。可现在不一样了,环保喊得震天响,大家知道地球不是随便折腾的。《愚公移山》这故事,搁古代是励志,搁今天咋看咋别扭。文化传承这东西,到底是全盘照搬,还是得修修补补?这场争议没给出答案,但把问题摆上了台面。 虽然没啥官方统计,但从当时媒体报道看,这事儿至少上了好几次热搜。中国青年报还专门发了篇评论,叫《愚公移山不“可怕”》,反驳席慕蓉的观点。教育部门的决定也挺接地气,调研显示,大多数老师和家长都觉得故事没啥大问题,删了反而可惜。这说明,传统这东西,在咱们心里还是有分量的。 回头看,席慕蓉说得不无道理,愚公挖山那动机确实有点自私,搁现代肯定得挨批。可故事的重点真不是挖山,而是那股不服输的劲儿。换个角度想,如果愚公挖的不是山,而是生活的难关呢?寓言这东西,本来就不是让你照着做,而是让你悟点啥。硬说它教坏人,可能有点上纲上线了。

评论列表