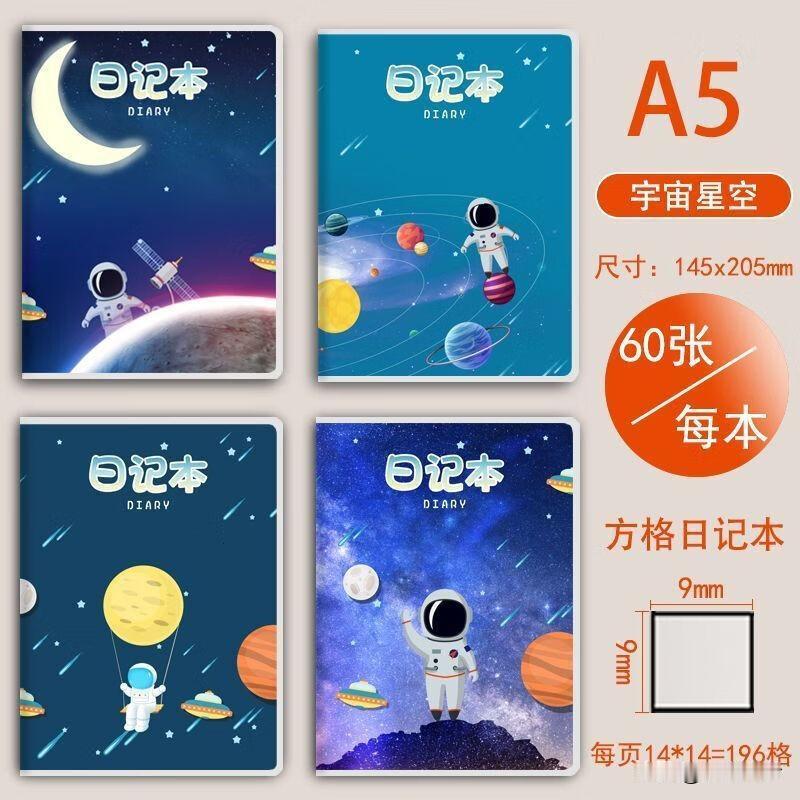

梁东方 五.用纸 小本用纸中有一种略略粗糙的,很留墨。比那种看起来光滑发亮的要好用得多,堪称笔记本中的上品。这是老笔记本所绝对没有的材料。不过老笔记本那些经过时间沉淀的泛黄的纸页,也自有一种新本子无论如何也不会有的沧桑感。在老笔记本上写字,覆盖了原来主人留下的空白,也展开了当下人生的丰富,互相之间就很有跨越时间以后的恒久感。它直接来自纸张的质地和颜色,来自小本的老纸成色。 随着现代制纸工艺的进步,纸张种类越来越多,胶版纸、道林纸、再生纸、象牙纸、圣经纸、纯质纸、牛皮纸……它们各有优点,各有特点,有的发白有的发黄,有的偏重,有的很轻,有的有适当的粗糙度,有的不厚却也能不透,实在是各有千秋。如果不是长期使用小本的话,相信就不会对纸张有如此丰富的感受。看书的时候我们对纸张其实没有用本子的时候这么敏感,关注的往往更多的只是内容而已。 考虑价格和适用,大致上小本使用最多的还是道林纸和胶版纸。 六.功能 小本是用来写字的,也是用来把玩的。 小本用来写字之余,还有把玩功能,经常都是自己手里把玩抚摸的随手之物。每次摩挲都爱不释手,充满了爱意和无尽的满意。有意思的是,每个小本,不论多么便宜,似乎都十分禁得住这样的摩挲。当然像是羊巴皮封面封底的就更有手感了,既光滑还适当粗糙又兼相当柔软,非常美妙。设计者一定是充分考虑了其在使用者手中的这种奇妙的感觉的,也就是说大家都知道小本之用,在写字之外,还有这种不断被摩挲的普遍习惯。 小本要禁得住这种把玩,要真正让人爱不释手,就会使自己与把玩相得益彰。 每次把玩,不仅是看,还用手来回摸,把每一个细节都抚摸了又抚摸,这近于恋物癖,因为小本的确是物,但它又并非什么无用之物,而实实在在是在使用中的东西。 因为使用而陪伴,因为陪伴而爱抚,此乃人与物的关系的至境也。 一个本子,不管用了一个多月还是两个多月,在或长或短的使用期内,几乎每天都会经手,都会不由自主地摩挲。很少有哪一天不用小本写字,而写字之余便会自然摩挲。 那种过于单薄的小本,还没有用多长时间就已经写完了的小本,多少都是令人遗憾的,因为还没有来得及有太多摩挲的记忆就已经不得不放下了。 七.封面和插图 看见网上有封面很别致的本子,虽然不是自己喜欢的A6的小开本,而是B5的大开本,也还是下单了。因为正好还有可以用的购物红包,更为了那样漂亮的封面。 对于书的热爱固然主要是源于书的内容,但是书的形式,装帧设计纸质装订开本颜色等等因素也一样起着巨大的主导作用。这种对于书籍的爱,能很自然地延伸到完全空白的本儿上,空白的小本儿上首先吸引人的就是封面和插图。 小孩子买本往往首先看甚至是只看本子的外皮上的图案。其实大人买本,在纸张装订都满意以后,所选者亦唯封面矣。卡通封面的,让人有童趣;风景封面的,让人用着有期待;某地著名景点的图片则会让人对一个地方留下巨大的想象空间。 遇到封面设计中意的,一般我都是买一套,将各种花色图案的各要一本。这样自然就将各个小本区别开来了。各个不同,从一开始就没有把它们作为没有生命的物,而是有生命有色彩、有不同的面孔的人,至少是宠物,是带有自己的特点的艺术品。 以前的小本,有很多都是带插图的笔记本、日记本,是那个人人都用笔记本的纸质表达的时代的美学行为,也是一种商品的增值行为,当然更是一种精益求精,有意无意中为后世留下了难得的艺术品。本儿可能用完了,但是本子里的画儿还在。现在似乎只有被标为文创,价格也非常高的笔记本才肯安排插图了。这不能不说是小本的制作上的一种“退步”。这也是过去的老本子还能在旧货市场上流通买卖的重要原因之一。 小本中的插页往往体现着时代风尚,风景招贴、美人明星,有的插图和封面是有统一主题的,比如“上海风光”“颐和园”“艺术体操”“篮球运动员”等等。在空白页之间穿插的这些图案每每都是时代风向与审美趣味的直接体现,甚至还有当时的人们的社会心理的隐喻。 一个时代的小本预示着、引导着一个时代的人生方向和气氛,尤其是年轻人的人生方向和气氛。 所以自己手里的小本,不论贵贱,不论华贵简陋,收到手里就都有在使用价值之上的文化价值。当然,一旦使用以后就又增添了一层个人生命痕迹的体己的历史价值。