“吓坏:用儿子名字开小店,收到500强大企业起诉书!”用儿子的名字开家小店养家糊口,山西运城的段女士怎么也想不到,竟然收到来自宁波、自己从来不知道的业内500强企业的起诉书。这年头,连用儿子的名字也会侵权大企业吗?女子用儿子名字开店被大企业起诉 2025年初春的一个平常工作日,山西运城一家不起眼的窗帘店内,店主段女士正在整理新到的窗帘样品。突然,一份来自浙江宁波的快递打破了小店的宁静。拆开快递一看,段女士惊讶地发现这竟是一份法院的起诉书,而原告是她从未听说过的某知名家纺企业。 起诉书上赫然写着,她的"运城薛博阳窗帘店"因使用了与原告注册商标"博洋"相似的字样,涉嫌侵犯对方商标权。更令人不解的是,起诉书中还指控她的店铺"以博洋家纺的名义开展线上线下销售同类产品的业务",要求赔偿12000元。 回想三年前开店的初衷,段女士原本只是想赚些钱贴补家用。选择开窗帘店,是因为街坊邻居经常要买新窗帘,市场需求稳定。当时给店铺取名,她想都没多想,就用了儿子薛博阳的名字。在她看来,用儿子的名字做店名,既亲切又好记,完全是一个再普通不过的选择。 窗帘店开业后,街坊邻居都很支持。小区里要装修的住户,经常来店里挑选窗帘。段女士凭借实在的价格和热情的服务,渐渐在社区里有了口碑。店里不大,但经营得井井有条,每天都能见到新老顾客来回访。 然而这份突如其来的起诉书,让段女士陷入了困境。她翻来覆去研究这份文件,怎么也想不明白自己的小店和对方有什么关联。"薛博阳"明明是儿子的名字,怎么会侵犯别人的商标权?而且她确信自己从未用过"博洋家纺"的名义做生意。 为了证明自己的清白,段女士开始四处奔走。她先是找到了当地的法律援助中心咨询,随后又联系了相关部门寻求帮助。她把儿子的户口本、店铺的营业执照等材料都准备齐全,准备应对可能的诉讼。 消息很快传开,来店里的老顾客都为段女士感到不平。有的顾客主动提出可以作证,证明店铺一直以来的经营方式。甚至隔壁店铺的老板也表示愿意为段女士作证,证明她的店铺从未打着任何大品牌的旗号经营过。 小店员工们也都站在段女士这边。他们都清楚地记得,店里的产品一直都是从本地批发市场进的货,从未销售过任何品牌家纺产品。大家纷纷表示,这样的起诉实在令人费解,简直就像是一场莫名其妙的"碰瓷"。 面对这突如其来的变故,段女士并没有轻言放弃。她决定据理力争,捍卫自己和儿子的正当权益。毕竟,一个小店的名字,承载着一个母亲对儿子的期望,以及一个小本经营者的创业梦想。 在准备应诉材料的过程中,一个意外的转机出现了。当段女士将儿子的户口本等证明材料整理完备后,对方律师很快意识到这是一个误会。律师随即向法院提出了口头撤诉申请,这场风波终于出现了转机。 这起事件很快引起了当地媒体的关注。记者实地走访发现,"运城薛博阳窗帘店"确实只是一家普通的社区小店,经营方式也很传统,完全没有使用任何品牌形象进行宣传。而原告宁波博洋家纺公司作为一家曾多次入围浙江省百强企业、中国民营企业500强、中国制造企业500强的大企业,与这家小店形成了鲜明的对比。 事件经过社交媒体传播后,引发了广泛讨论。许多网友指出,这起商标权纠纷反映出一些大企业在商标保护方面可能存在过度保护的倾向。有法律界人士分析,商标权的设立本质是为了保护产品和消费者利益,而不是成为打压小微经营者的工具。 类似的案例在近年来并不少见。比如陕西肉夹馍的商标权纠纷,以及"青花椒鱼"的商标诉讼都曾引发争议。这些案例都显示出,过度的商标保护不仅没有达到预期效果,反而可能损害企业形象。 从实际情况来看,"运城薛博阳窗帘店"无论是从店铺名称、字体设计,还是经营内容上,都与博洋家纺有着显著区别。在没有充分调查的情况下就提起诉讼,要求对方赔偿12000元,这种行为确实容易被解读为"碰瓷式起诉"。 所幸的是,博洋家纺在发现问题后及时采取了补救措施。通过迅速撤诉的方式,避免了事态进一步发酵,也避免了可能对公司声誉造成的更大损害。这个处理方式,也获得了公众的认可。 这起事件也引发了人们对商标保护边界的思考。一方面,企业需要保护自己的知识产权;另一方面,也要避免走向另一个极端,把普通民众的正常经营行为都视为侵权。在商标保护与社会公平之间,需要找到一个更合理的平衡点。 最终,段女士的窗帘店继续正常经营。这个普通的社区小店,依然用着儿子的名字,为周边居民提供着服务。这场风波的平息,不仅让一个小店主重获安宁,也为类似商标纠纷提供了一个理性解决的范例。 这个案例提醒我们,在追求知识产权保护的同时,也要充分考虑社会现实,避免让法律成为大企业欺压小商户的工具。只有在保护创新和维护公平之间找到平衡,才能真正实现法律的公平正义。

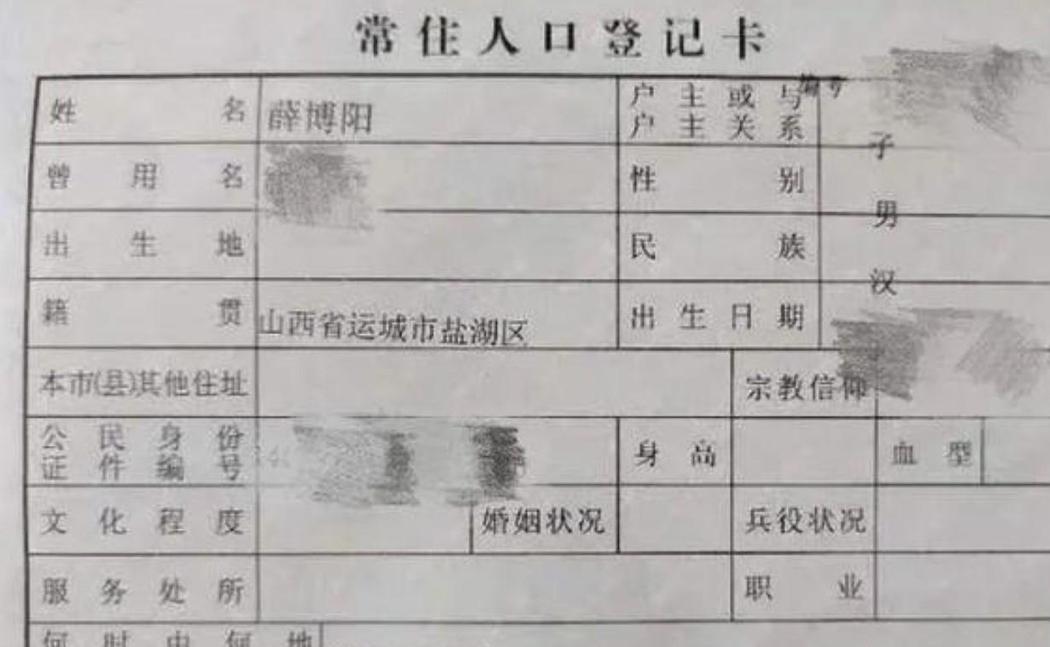

评论列表