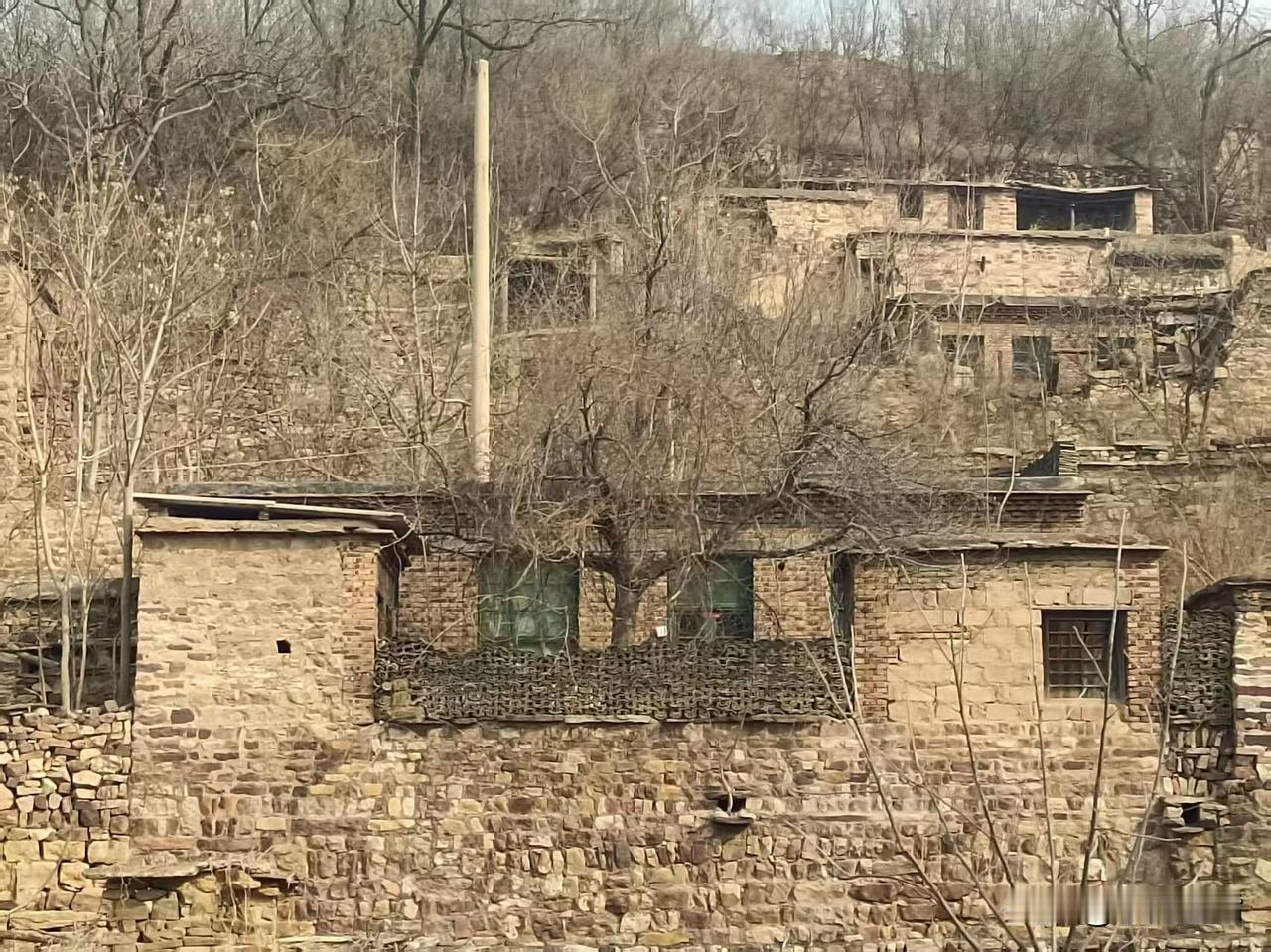

梁东方 深山里的土地金贵,沿着向阳的山坡垒起来的一座座老石头宅子之间,道路都已经缩减到了最窄,宅子也紧紧地局促着,其规模和相互之间的距离,都是和“宅子”这个名称所引起的通常联想还是有很大区别的。在很多墙壁屋顶都已经塌毁之后,窄窄的大路在很多地方都已经堵死,不得不做找来找去也未必能通过的绕行。 传说是王莽赶刘秀的时候跑到最远处的这个山村掩驾村,从大路所在的绵河口顺着山谷进来十几里二十多里的路,在没有道路的步行时代,进出就都是很难克服的时间代价。要在这个位置上盖房子,那就只能就地取材,个别有青瓦的那应该算是当时最有钱的人家了。除了那一两户之外,其余整个山坡上满满的院落都是与山石同色的建材,现在从其对面望过去,好像是一种有过专门设计的建筑艺术实践效果图。不过,世世代代生活在这里的一代代人到了这一代终于全部搬走了,整个村子都在逐渐塌毁。 一栋前门已经完全塌掉了的老院子里,一楼的门前已经生长出了一丛花椒树,将整个门都封挡住。完全可以想象若干年以后所有取材于山地的建筑都将这样重归山野,塌毁以后彻底为植被覆盖。其二楼之上的建筑最高处特意将暗红色的山石刷白以后用黑字写的一行大字,远远地就能从山对面看到:壹玖伍零年二月补修。这座七十五年前补修过的房子,至今只有这补修记录还在脑门上醒目地写着,自己已经变成了残垣断壁。 一栋后山墙完全倒掉了房子里,赫然出现在眼前的一条长长的大炕,炕上摆列着最后的生活场景:一个电视机的纸箱子、一个笸箩、一把破蒲扇、一个缸……所有的东西上面都落满了灰尘,好像都已经有了灰尘的年轮。从这个房屋状态来看,今年雨季必定会全部塌毁,也就会彻底打断这貌似无休无止的灰尘年轮了。 相对于走进古老的石头村庄来看细节,我还是更愿意从对面山坡上回看,看整个山村的大局。大局还在,还有曾经的人居与山地融合的美。 比如这一座在周围无数红色山石建筑簇拥中的老宅子。小小的院落,三面是房屋,一面是临着山坡的石头墙。石头墙上开出来的一个出水口的石片上生出了一棵小树,小树很难长高却已经长得很粗,将自己的根缠绕到了石头的缝隙里。每年雨季院子里的流水就是它获取水分和营养的至关重要的渠道,当然也是唯一的渠道。那一点点流水偶然让一粒种子在这个不可能有植被的石头上,长成了树。 这个院子最让人觉着神奇的还不是这棵长在出水檐上的树,而是院子正中的一棵树。在全部是石头墙石头房的建筑丛中,这一棵绿色植被就是栖居生活中自然的直接参与者。山里的好空气和安静气氛,就是通过这棵树年复一年的荣枯有致来传达的。 虽然是早春时候,树没有发芽,但从树冠形状判断和当地院落种植的习惯看,大概率是苹果树。苹果树树冠没有被刻意修建成果园里那种只为了结果和采摘方便而去了主干头顶的形式,一任其自由生长。自由生长的苹果树在三面都是房子的空间里自动地向着四面八方尽量多地占有阳光,就形成了左右均衡的树冠模式。想象这个石头小院里春夏秋三季,始终都有苹果树发芽开花结果落叶的美景,即便到了冬天也会有干枝凌空的线条画在头顶上笼罩。其间的生活未必富裕但也一定可以在环境氛围和精神抚慰的意义上臻于自足自洽之境。这其实是大多数现代城市居住者都未必能企及的家居理想。 如果能有这样一处既平凡又神奇的小院,我一定会把自己的书一本一本地在这里展开,会在于间显得异常珍贵的每一行文字里去追寻我在这天地自然的深深角落里所向往的广袤世界。 苹果树下的晚餐即便简单也可以坐上很久,细嚼慢咽会成为不由自主的自然而然,人生中哪怕能有一段时间生活在这样的苹果树院落里,也会少了些遗憾。 古往今来,不知道多少代人都在这样的院落里获得过昼夜生息的愉快,一直到现代社会一切都骤然加速,突然被废弃,戛然而止。古村里已经无人居住,靠下一点的新村中住的也大多是老人。这种村庄状态已经蔓延到了哪怕山谷最深处的村落里。 要说没有人也是不对的,高处就传来劳动机械的响动与人声。原来是在为一棵千年的黄连树建庙。庙是水泥建筑,周围是不锈钢栏杆。与整个山村的红石建筑完全不一致。关键是庙紧紧地抵住了树,供奉设施影响到了千年老树的自由生长。这显然不是只有我们才能发现的问题,但很可能当地人认定只有这样最大限度地“抵近”供奉,才会被神树所知,才会因此而保佑这当年保护了刘秀的小山村。 同样的情况,在另一条相传说王莽赶刘秀追错追到了的旁边一条山谷里的大王帮也有。那是一棵两千多年的汉柏,烧香的神龛居然也紧紧地抵在柏树粗粗的树干上…… 日落之后,山中一下就冷了下来。刚才仅有的山石的暗中色、修建年份的横幅字迹下的白底儿,都暗淡了下去,灰凉的气氛从周围的山体中升到空中,将整个村子和村子里的所有人都笼罩住了,让人噤声。在那个苹果树小院里,这时候就可以收拾了树下的碗筷,回屋睡觉了。