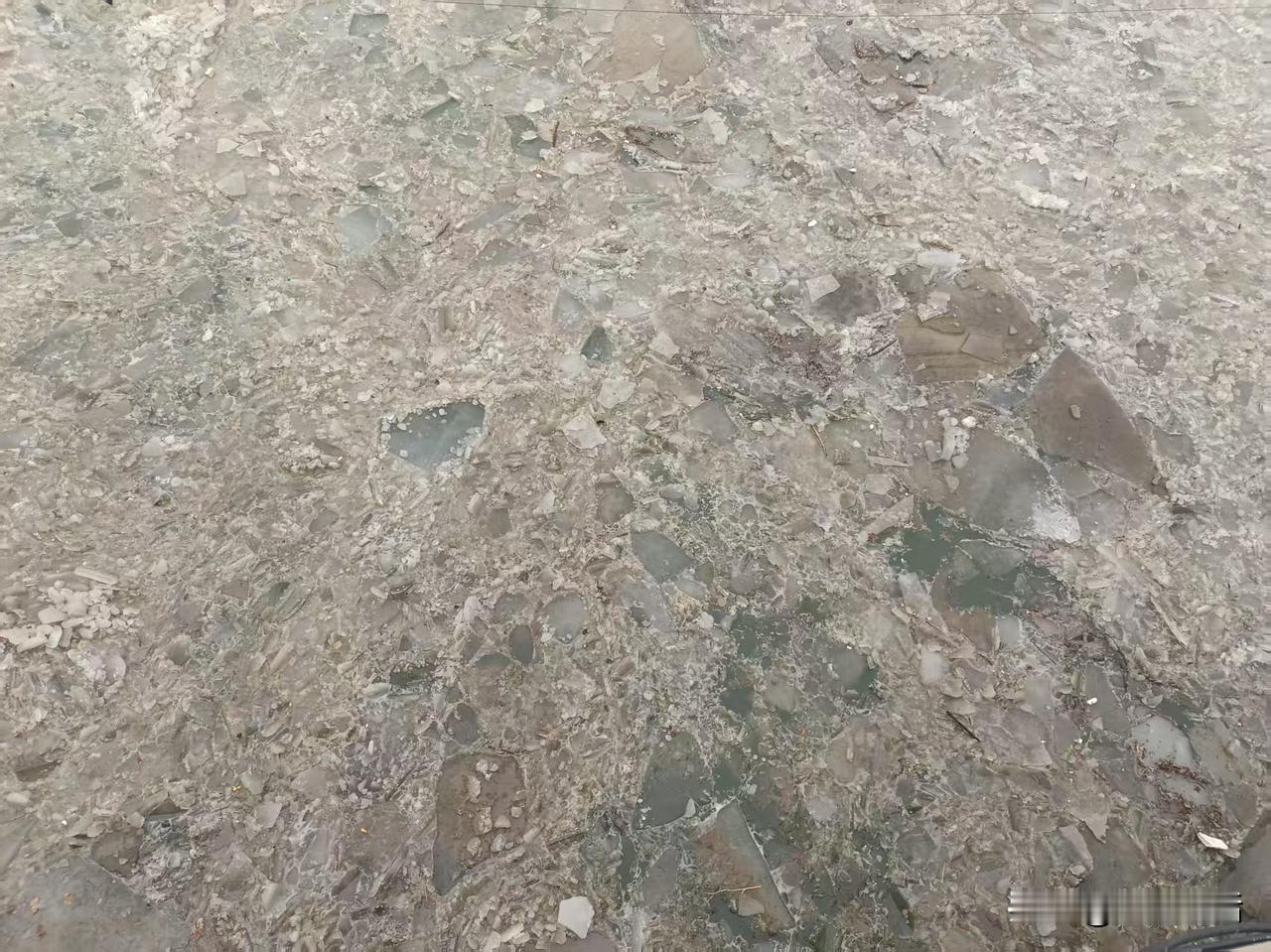

梁东方 从太平河经过,在桥上习惯性地望下去,一惊:满河道都是白色的冰凌,冰凌层层挤压,成块的冰、厚厚的冰破碎、扭曲、叠压、堆积、形成白色的冰河,不平的、峥嵘的冰河景观。 这是凌汛。 凌汛并非每年都有,需要很多条件。教科书上说需要河道从低纬度向高纬度流,下游寒冷,上游率先解冻;需要河流流量较大,冰层下面的水流滚滚而来势不可当,与顽固地阻挡着河水流动的冰层形成互相掎角之势,最终因为冰层渐次瓦解而形成堆积、膨胀乃至溢出河道的水害…… 对照这些发生凌汛的条件,太平河好像都不怎么具备。顺着河道走,慢慢就会发现,这一段太平河的凌汛景观,其实是由一系列的偶然凑成的,是一种错过了这一段河道就不会再有的自然奇景。 首先是入冬以后气温一直偏高,河水基本没有上冻。立春以后的寒流到来,终于到了零下十几度的最低温,河水一夜冻结,但是因为维持低温的时间很有限,气温回升很快,所以那些貌似一动不动的冻结的河面之下,依旧会有流水。纵观整个太平河流域,作为一条季节河,作为一条七八月份的汛期才会有大流量的流水的季节河,这一点点流量是不足以形成什么凌汛的。 凌汛的一个核心要素是上游来水量很大,而偏偏这一段河道是石津灌渠和太平河共用的河道,石津灌渠正好也是在立春以后开始从水库向下游输水,准备为平原上广袤的麦田进行春灌。这样一来这一段河道里的流量就骤然增加,尽管基本上没有纬度差别,但是上游的水冲击下游的冰的格局已然形成,还是凑成了凌汛的关键因素。 迫不及待地从河岸上走到河边,走到紧挨着冰凌的位置上,在白花花的一片冰凌之间,滚滚的流水裹挟着白色的碎冰像是裹挟着白色的泡沫板碎屑,不断冲击而至,一时冲击不动,后续的冲击还在到来,便顺次将泡沫板式的浮冰甩给这里已经积累了很多的冰凌,转从冰凌下面的河道深处流过。好在河道宽阔,河岸高企,这点点流水和冰凌都在河底的范畴内,绝对没有凌汛之虑。 没有洪水的风险,就可以专心欣赏凌汛的美了:被挤压下去的河水急吼吼地流,阻拦流水的冰凌硬生生地撑;自己已经没有了当初的形状,自己已经将负了重伤的身体吓人地袒露着,却还是一味地撑。 蹲下身来仔细看,被倾斜着掀开的冰块将内部的肌理完全暴露了出来,那些白色的冰碴是整齐排列的水分子被冻结之后秩序化的呈现,像是木材的纹理,也像是肌肉的组织。这样被暴力撕开的时候,好像就有了疼痛感。这种疼痛感在寒凉的风中具有穿透力,让人如在发案现场,不能久看,不能久待。 还不待离开,又发现冰凌互相叠压的姿态中凝固的野蛮力道,非常惊人。从深夜到现在的中午时分,连续发生过的冲撞、挤压、堆叠、撕裂、破碎,都是远远超过人类基于自身力量的想象的。当初只是均匀地冻结在河面上的平整的冰块,巨大的整体冰块、冰盖,在被流水冲击和以自身的体量阻击流水的对抗之中,虽然还没有到粉身碎骨的程度也已经是肢残身缺、体无完肤。峥嵘地竖立起来的冰块骨茬显示的,既有失败也有胜利,是一种暂时的惨胜,形成的恐怖平衡之状就这么非常具象地呈现在眼前,让人深深震慑于大自然深不可测的洪荒之力。 冰凌如石、如砖、如水泥板、如船,不管体积多么大,厚度多么不可思议,在上游来水横扫一切的巨大流量面前都不堪一击。它们当下对流水的抗击只是借助了气温的协助,一旦持续升温,一切都将冰释不存。而短短几天之内,最低气温已经从零下十几度到了零下四五度,明天也许就只有零度左右。冰凌就要化于无形了,流水就要重归平静的浩浩汤汤了。那时候看上去就跟什么也没有发生过一样,那是宜人的春天里的寻常景象,是将所有冬天的凛冽和痛楚都留在了身后的一往无前。 我在太平河边驻足,将目光从发生了凌汛的河面上移。两个穿着雪白的长身羽绒服的女子慢慢地踱过河边的绿道,交谈着和眼前的景象无关的事。一个骑车人戴着大大的耳机,一味沉浸在自我的世界里。 我仰望大致在一个高度上的树梢,树梢上还没有任何说得出来的变化,但是整体上看却已经有了明确的春天要来了的意思。摇曳在蓝色天空背景里的枝枝杈杈好像比冬天里都饱满了,颜色上也有一种树汁在枝条内部加速流动之后所形成的微妙转变。寒凉的风中,所有的枝杈都按照一个节奏和方向的集体摆动之中,已经预示着在随后的日子里发芽吐蕊之类的让人期待的春日盛景的必然到来。