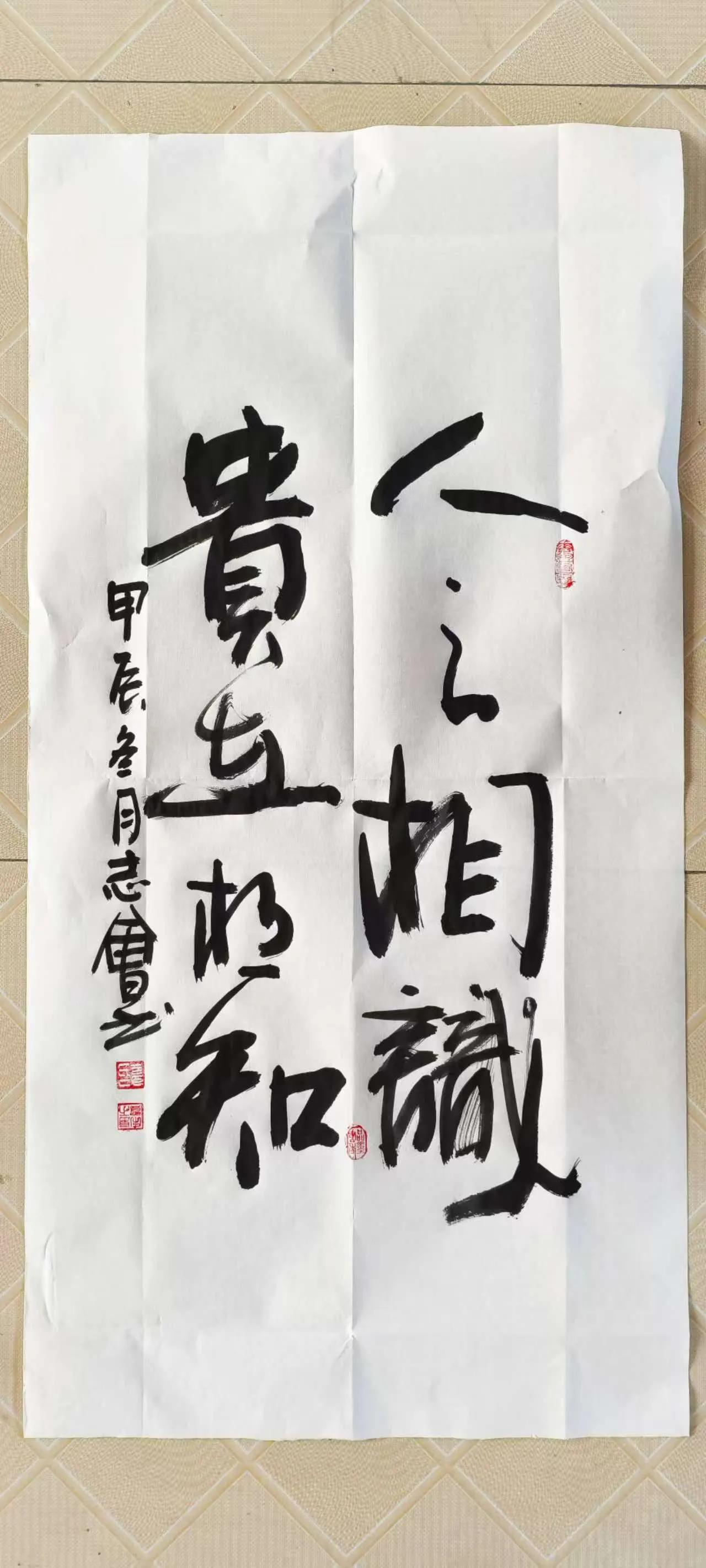

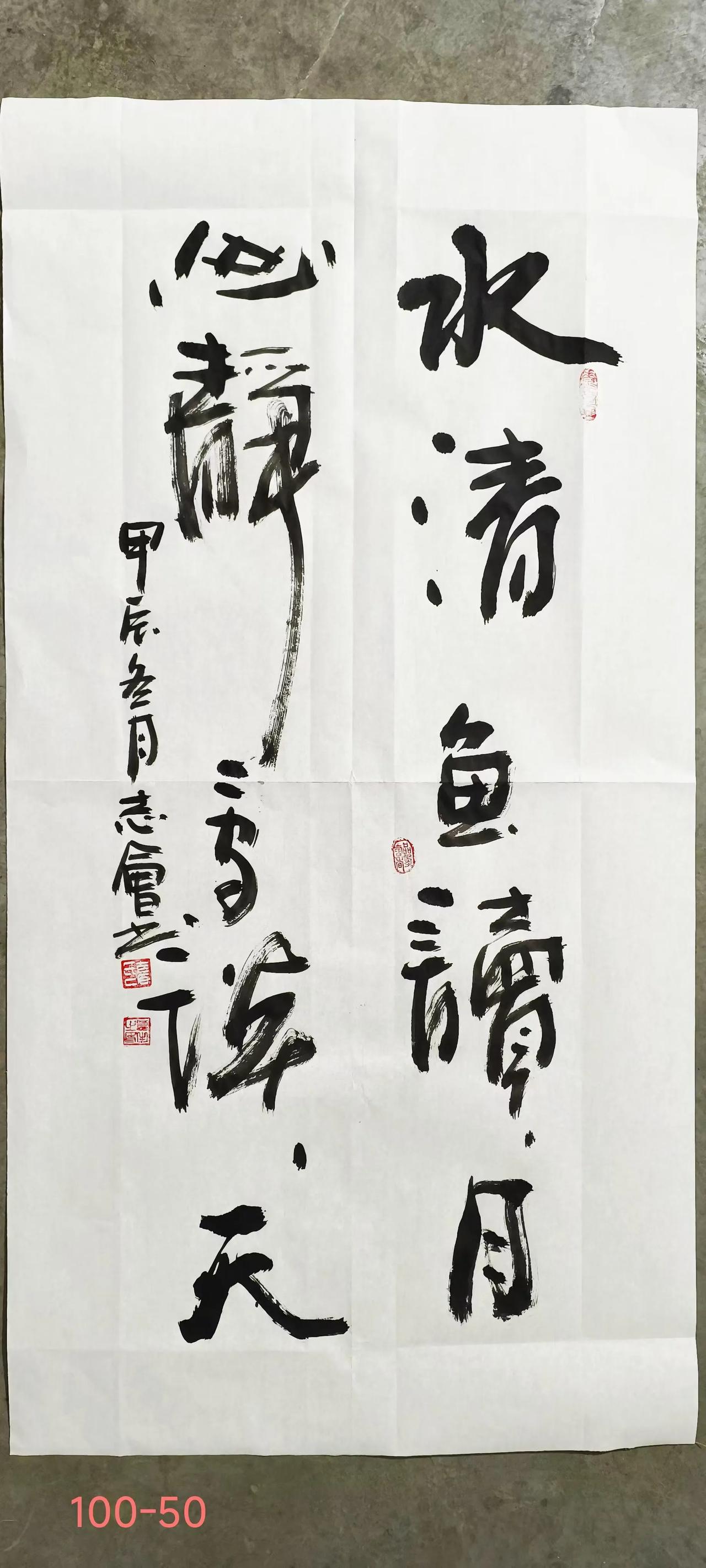

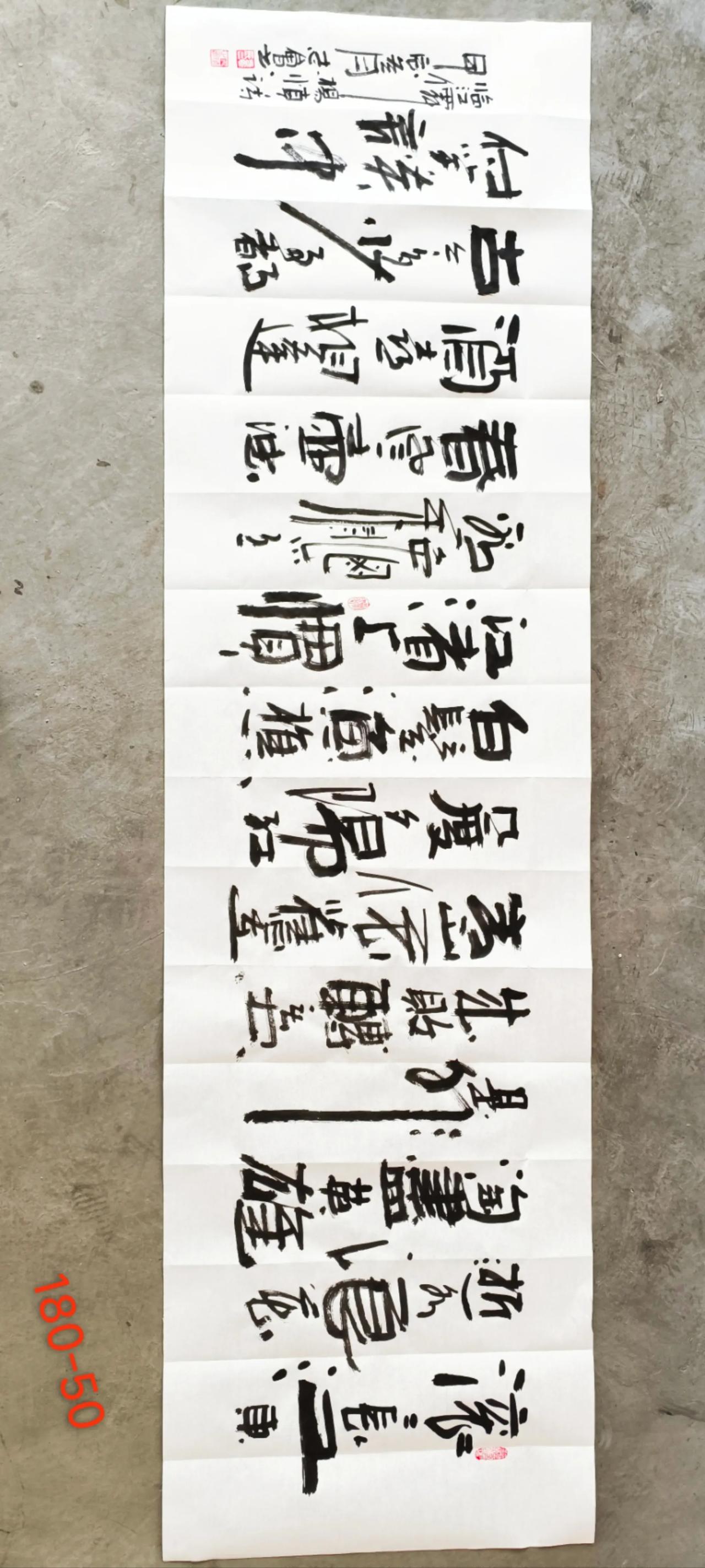

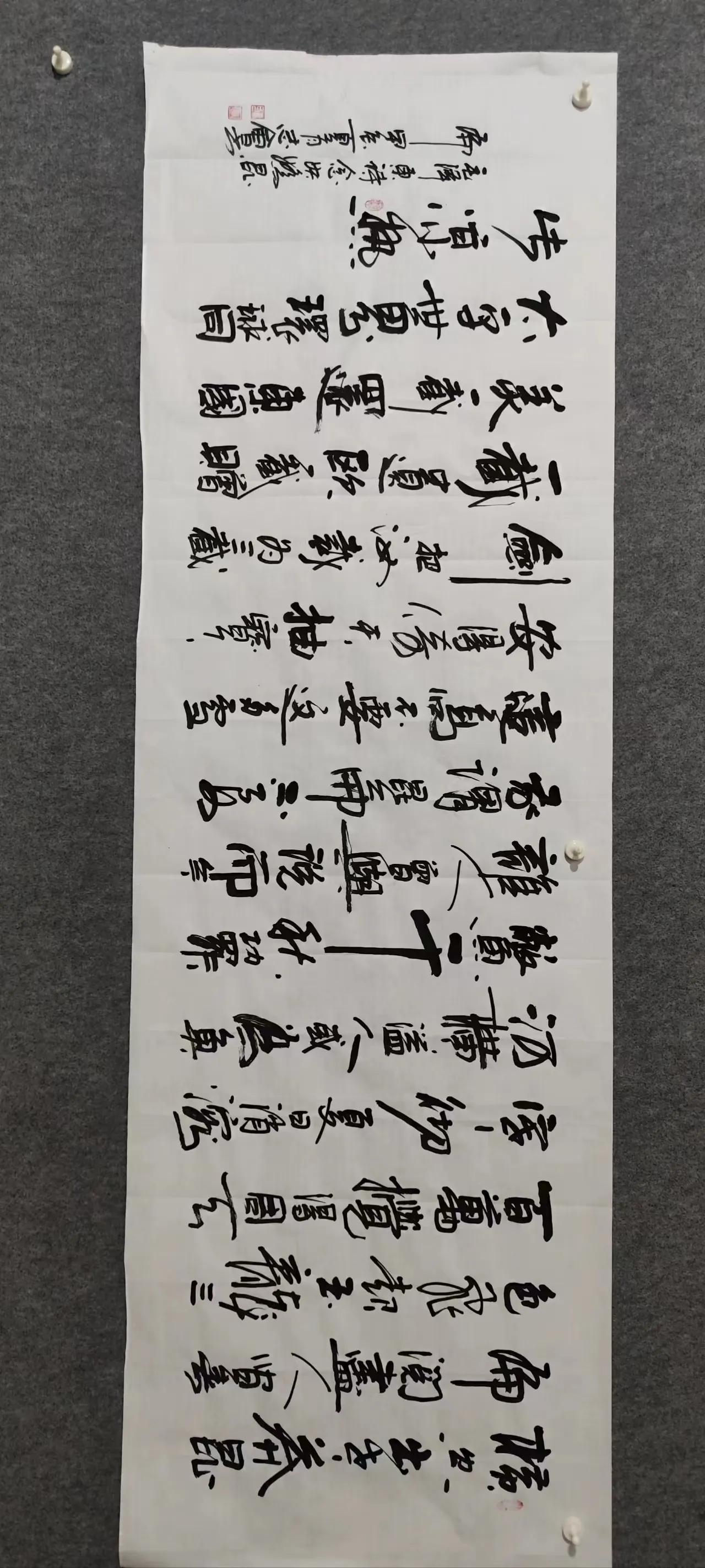

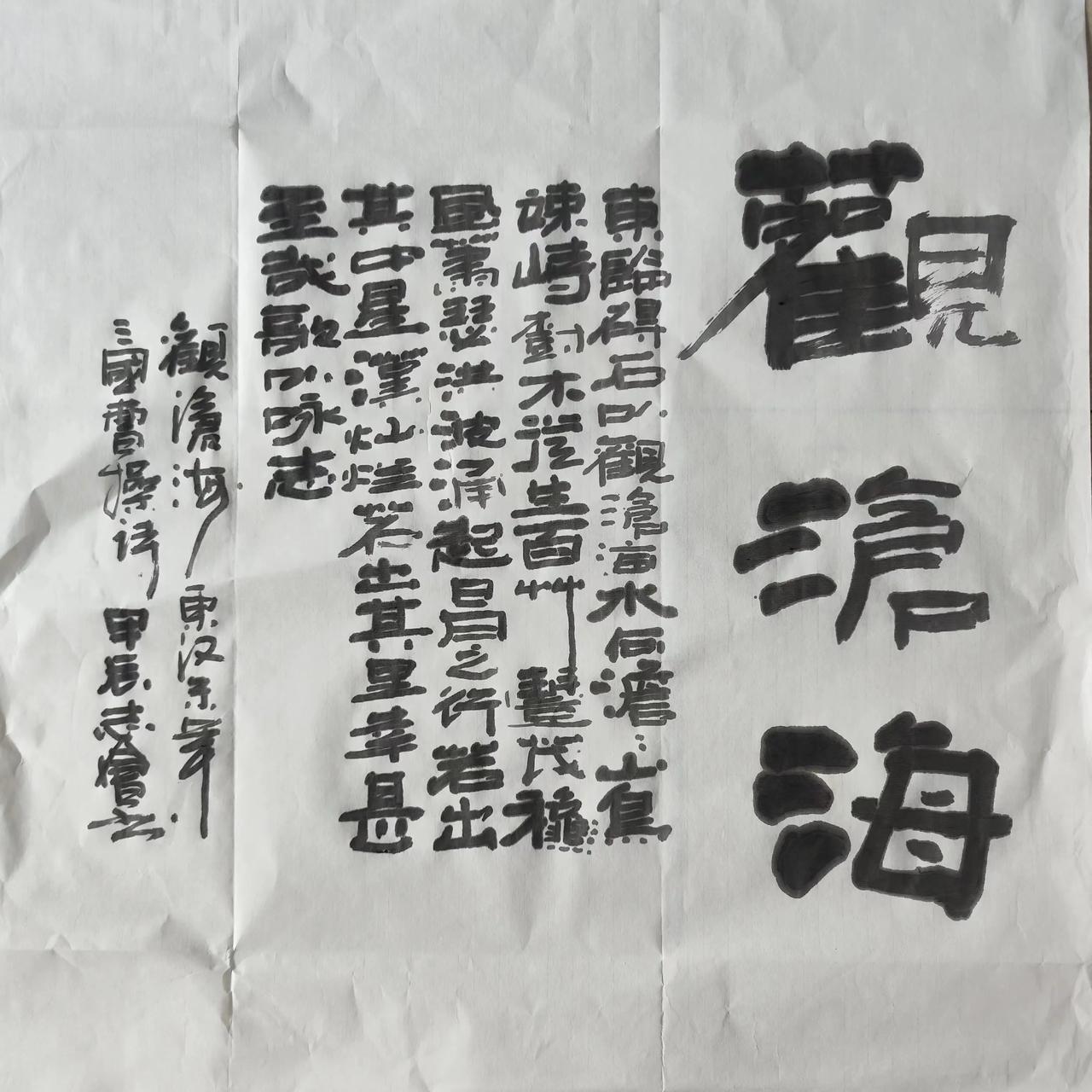

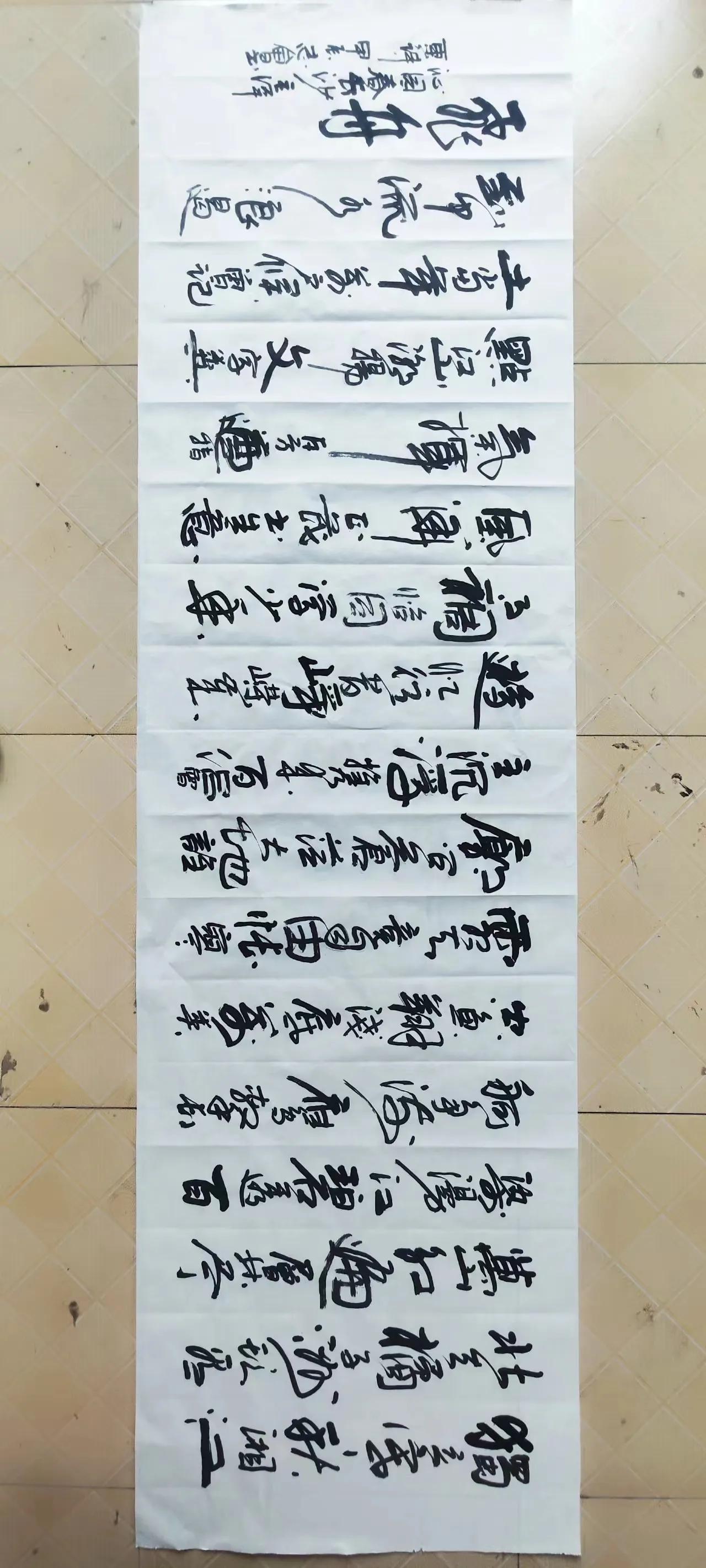

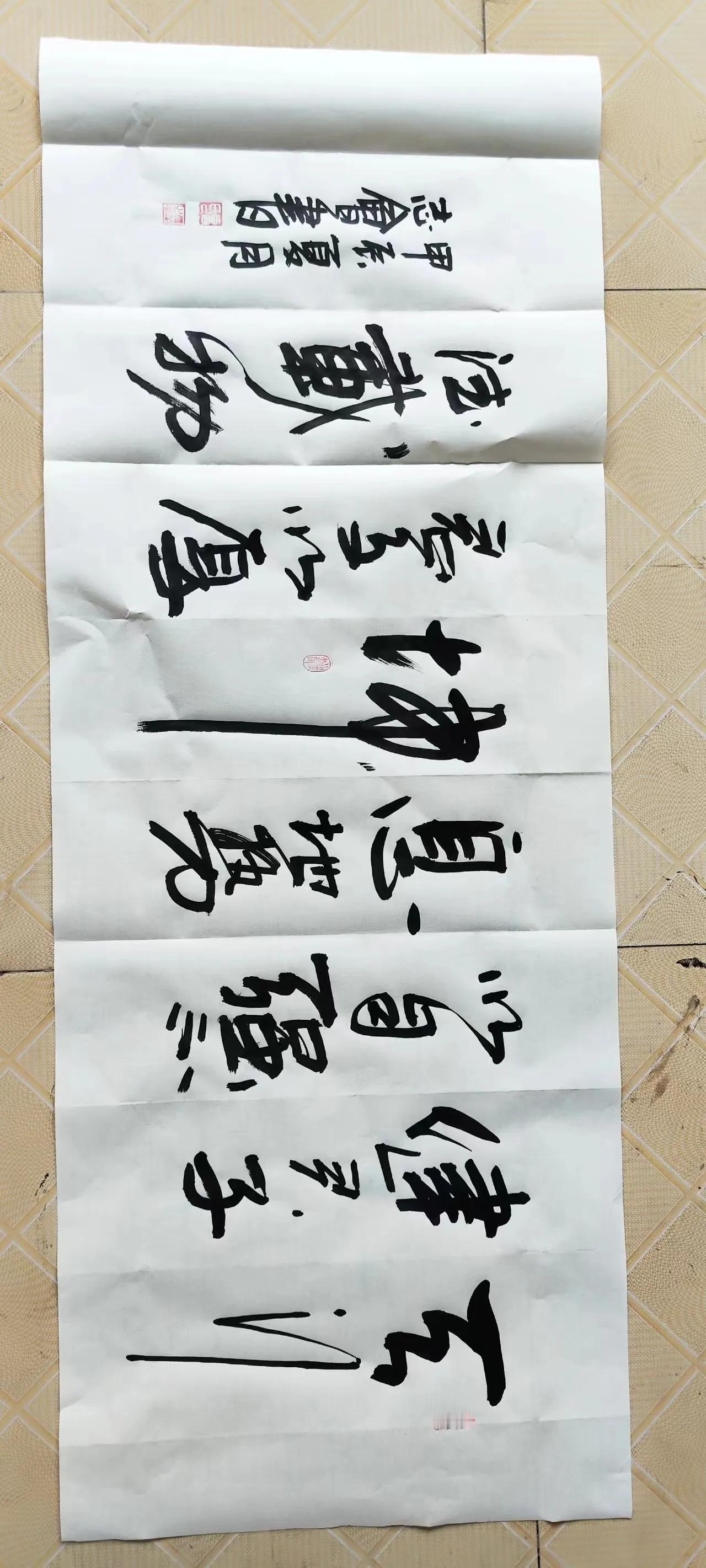

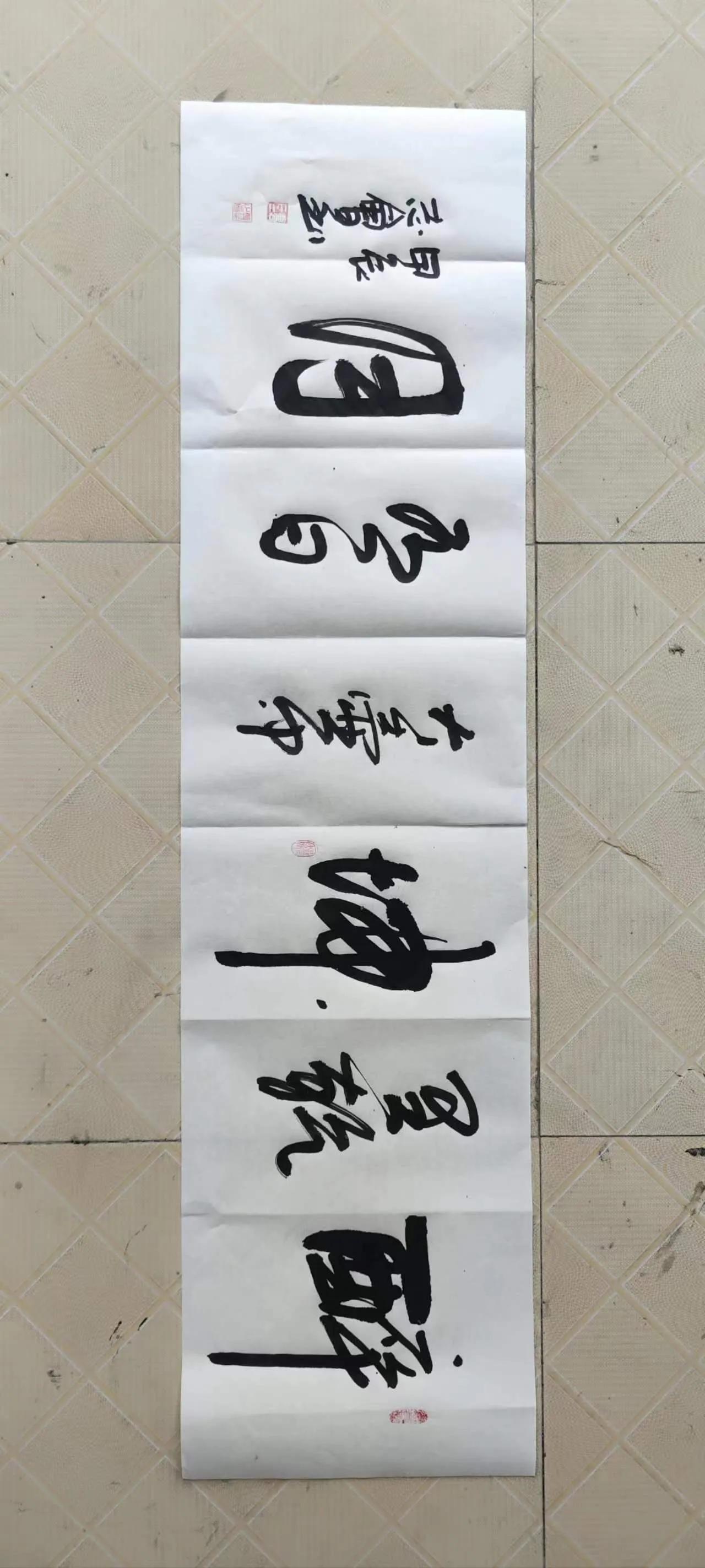

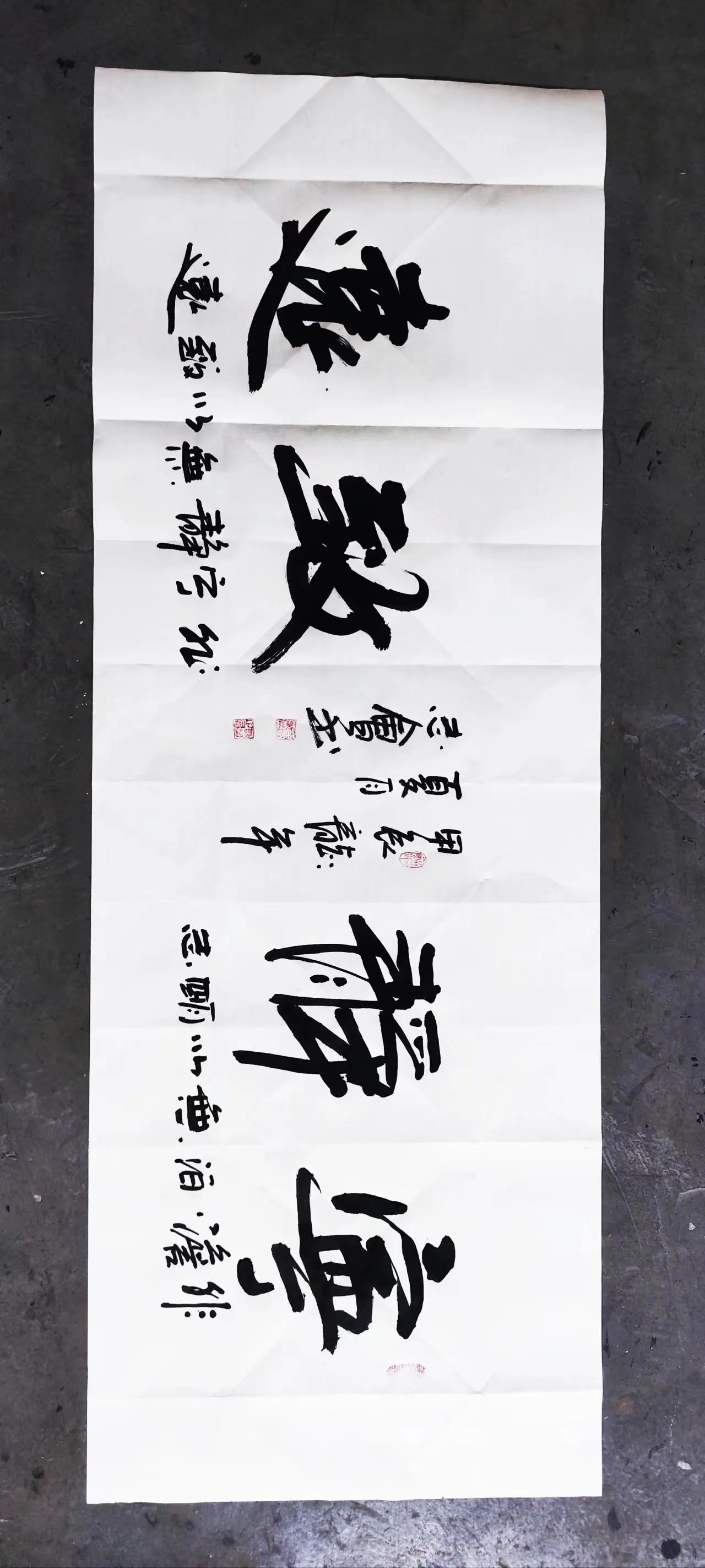

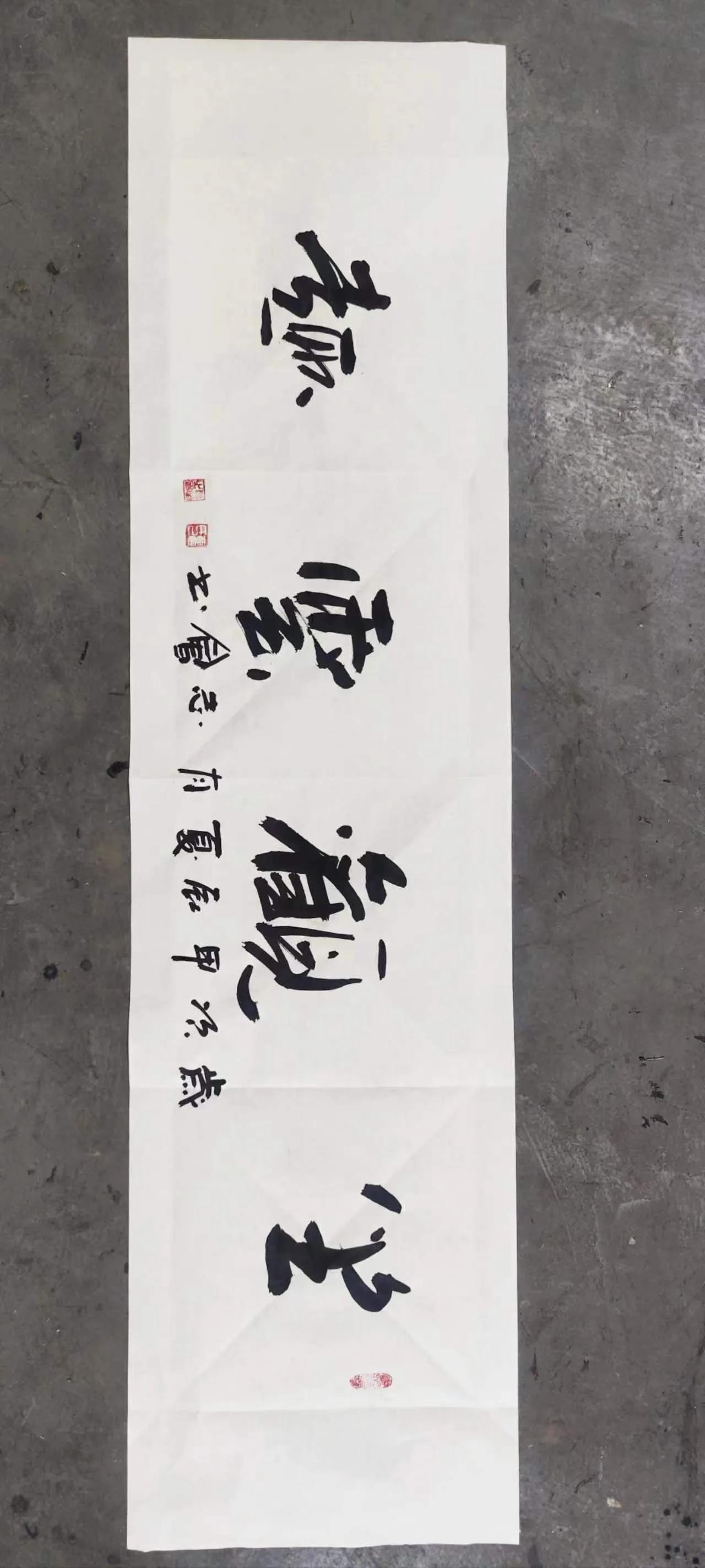

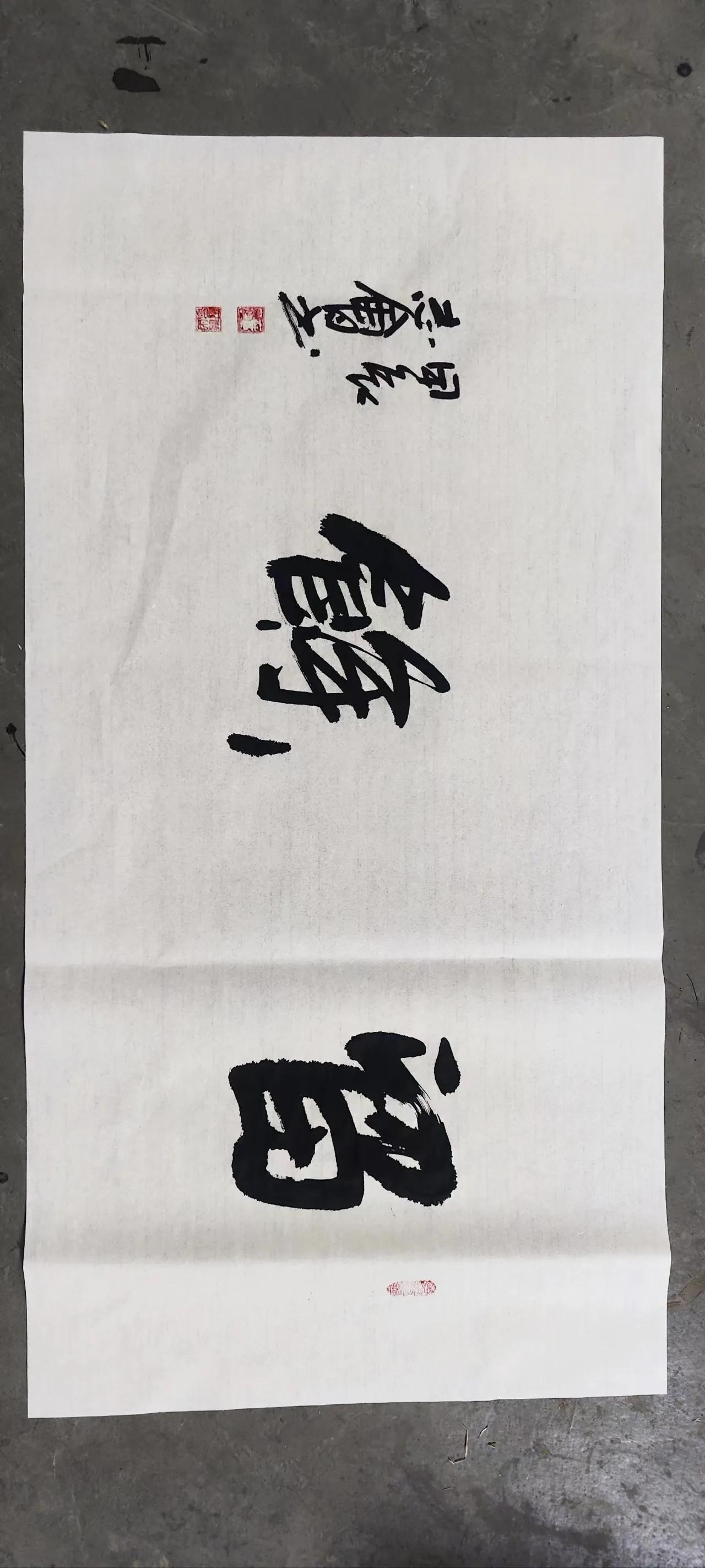

笔墨间的生命修行:书法艺术的哲学隐喻 在数字技术重构书写方式的今天,书法艺术依然保持着独特的生命力。这种以毛笔为媒介的古老艺术形式,承载着东方文明对生命本质的深刻思考。从甲骨文的拙朴到晋人书札的飘逸,从颜筋柳骨的雄浑到明清条幅的恣肆,书法始终在点画腾挪间演绎着中国人对生命境界的不懈追寻。 一、黑与白的太极之舞 宣纸的洁白与墨色的浓黑构成书法最基本的视觉语言,这种极简的二元结构暗合《易经》的阴阳哲学。王羲之在《兰亭序》中创造的二十个形态各异的"之"字,恰似阴阳二气在不同时空中的流转变化。董其昌提出"计白当黑"的理论,将空白处视为与笔墨同等重要的存在,这种虚实相生的空间意识,正是道家"有之以为利,无之以为用"思想的视觉化呈现。 书法创作中的枯湿浓淡变化,本质上是对自然规律的模仿与提炼。黄庭坚在《松风阁诗帖》中创造的"荡桨笔法",将船夫搏击激流的动态转化为线条的律动。这种将自然意象转化为笔墨语言的创造性转换,使书法成为"道法自然"的艺术典范。 二、技法与心性的双重修炼 执笔时的"指实掌虚"要求,既是技术规范也是修行法门。苏轼提出的"执笔无定法"看似矛盾,实则揭示了技法训练与精神超越的辩证关系。初学者临摹《九成宫醴泉铭》时对结构的严格遵循,最终是为了达到米芾"八面出锋"的自由境界。这种从必然王国向自由王国的跨越,与禅宗"见山还是山"的悟道过程异曲同工。 线条质感往往折射出书写者的精神气质。傅山"宁拙毋巧"的美学主张,与其作为遗民文人的气节操守密不可分。徐渭狂草中撕裂般的飞白笔触,正是其癫狂人格的视觉外化。这种将生命状态直接转化为艺术形式的特征,使书法成为最贴近创作者心灵的艺术形式。 三、现代语境下的精神救赎 当代书法教育正在突破传统师徒相授的模式,日本"墨象派"与西方抽象表现主义的对话,为书法创新提供了新的可能。中央美术学院将书法纳入通识课程,通过"永字八法"训练提升学生的专注力与审美感知。这种教育实践表明,书法在数字化时代仍具有独特的育人价值。 在东京银座的现代艺术馆,书法表演与多媒体装置艺术的结合,创造出震撼的视觉体验。这种跨界尝试不仅没有消解书法的本质,反而通过科技手段放大了笔墨运动的时空轨迹。当观众通过VR设备体验怀素书写《自叙帖》的整个过程时,传统艺术获得了新的阐释维度。 站在人类文明的维度回望,书法艺术始终保持着对生命本真的执着追问。那些穿越千年的碑帖墨迹,不仅是审美对象,更是先贤留下的精神路标。在人工智能开始模拟人类情感的时代,书法实践中蕴含的身心合一境界,或许能为现代人提供对抗异化的精神解药。宣纸上的每一次提按转折,都在重复着那个永恒的哲学命题:如何让生命在限制中舞出自由。谢太安