国产船舶发动机难搞不能拆开研究

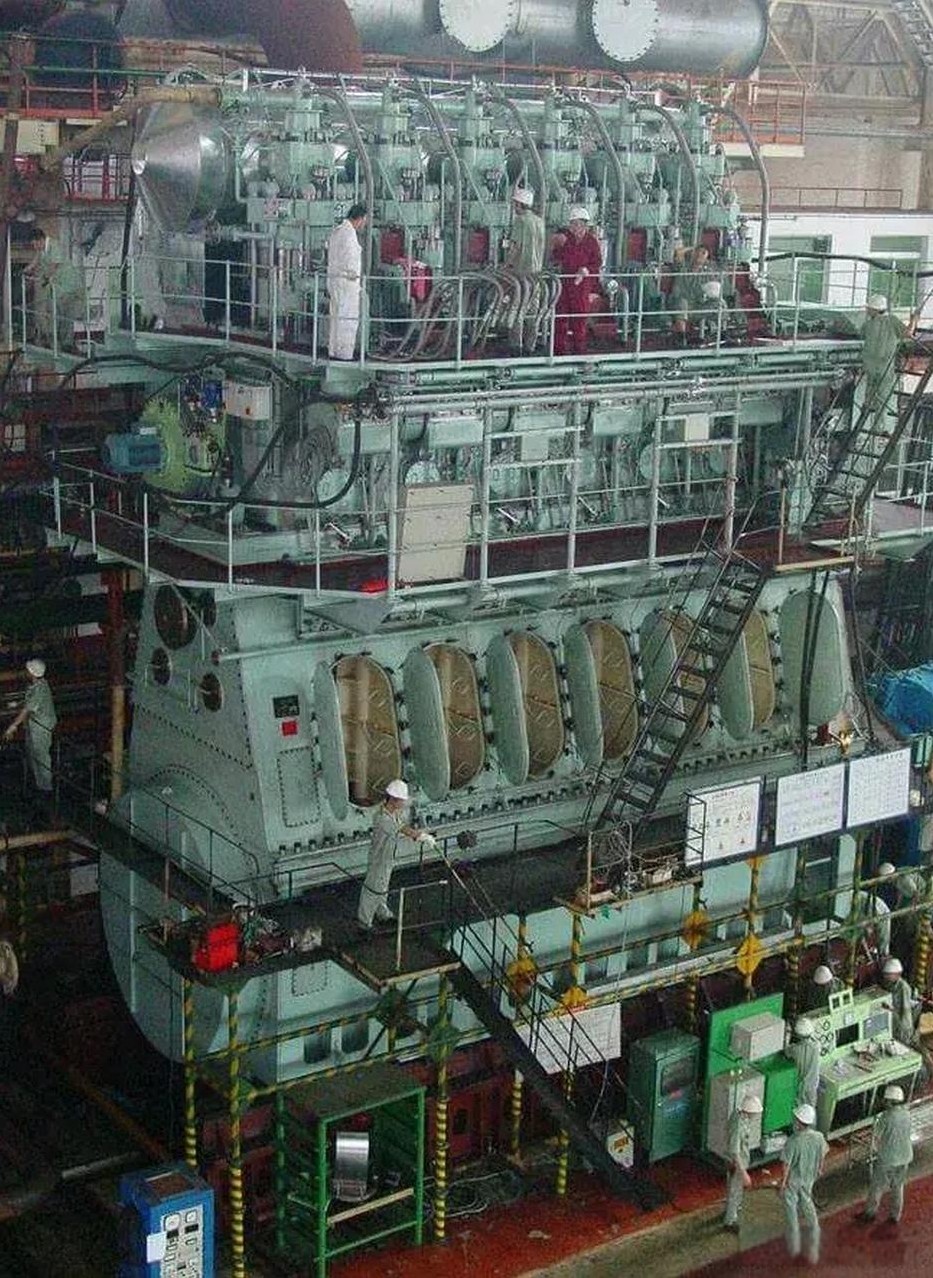

中国船舶工业的辉煌之下,藏着一个不得不面对的尴尬现实:我们能造出全球最多的船,却难以掌握一颗强大的“心脏”——船舶发动机。这就像一个武功高强的侠客,却始终依赖他人提供内力,实力再强,也显得底气不足。这颗“心脏”的缺失,不仅仅是技术上的缺憾,更像是悬在头顶的一把利剑,时刻提醒着我们在核心技术上的短板。

这种尴尬的局面并非一日形成。船舶发动机绝非简单的机械拼装,它是一个精密复杂的系统工程,牵涉到材料学、力学、热力学等众多学科。就好比一栋摩天大楼,每一块砖、每一根钢筋都有其独特的功用,少了任何一个都无法屹立。拆开一台发动机,我们或许能看到无数零件,但要搞清它们之间的协作关系,以及其背后的设计原理,绝非易事。更何况,发动机的关键部件所使用的特殊材料,那些耐高温、耐高压、耐腐蚀的合金,如同武林秘籍,被各国的发动机巨头视若珍宝,严防死守。这并非简单地抄袭就能实现的,它需要长期积累的技术经验和持续不断的研发投入。如果说拆解就像解谜,那制造发动机则更像是一门复杂的艺术,既需要科学的严谨,也需要经验的积累。更何况,我们不能忽视的是知识产权的保护,这不仅是国际规则,更是我们自身发展的基石。如果仅仅依靠拆解、模仿,不仅无法获得核心技术,更会陷入侵权的泥潭,得不偿失。

因此,我们不能走“拿来主义”的捷径,而要走自主研发的道路。这或许是一条充满荆棘的道路,需要我们投入大量的资金、时间,以及无数科研人员的辛勤付出。但这是一条必须走的路,唯有真正掌握核心技术,才能让中国船舶工业的巨轮在世界海洋上劈波斩浪,真正实现从“制造大国”到“制造强国”的转变。我们不能仅仅满足于眼前的繁荣,更要着眼于长远的未来。唯有自主创新,才能让我们的船舶工业拥有更加强大的“心脏”,才能在激烈的国际竞争中立于不败之地。

评论列表