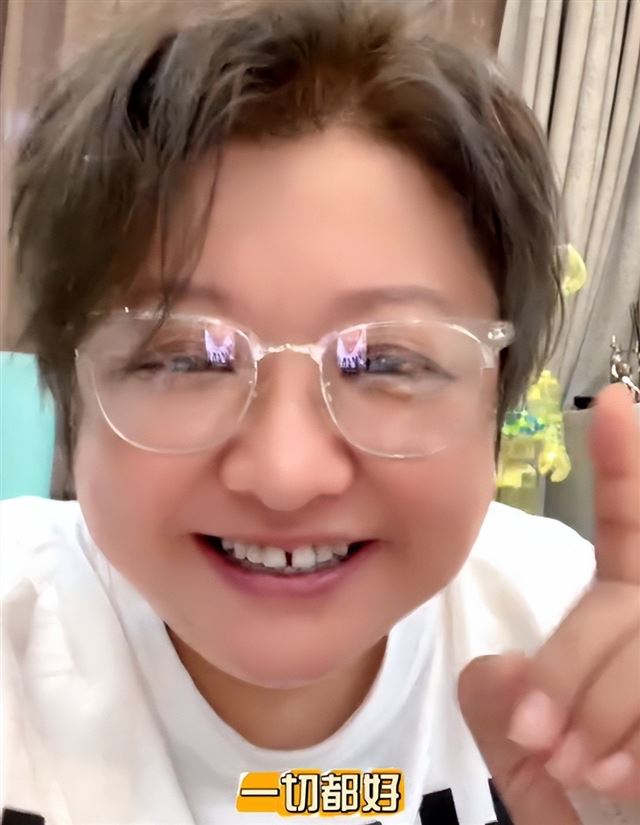

2023年夏末的某个午后,韩红工作室的短视频突然冲上热搜。镜头里的她左手缠着绷带,说话时特意露出标志性的牙缝,像分享秘密般宣布即将回归舞台。这个看似平常的复出宣言,却意外撕开了公众人物生存困境的隐秘一角——当社会期待与个人追求产生冲突时,明星该如何在"被塑造的神像"与"真实的人性"之间找到平衡?

韩红视频评论区里,最高赞的留言写着:"看到您手上的伤,突然想起汶川地震时您扛着药品箱的背影。"这条留言像把钥匙,打开了记忆的闸门。2021年河南水灾期间,她带领救援队三天转战五个重灾区,被拍到在齐腰深的污水里搬运物资。这些画面构成了公众认知中的"韩红模版"——永远冲锋在前的公益战士。

但鲜少有人注意到,这位年过五十的艺术家膝盖半月板早已磨损严重。北京运动医学研究所2023年发布的报告显示,长期负重劳动人群的关节疾病发病率是普通人的3.2倍。当我们为那些震撼人心的救灾影像点赞时,是否想过镜头外的身体代价?

更值得玩味的是公众的心理投射。中国社科院2022年《名人慈善行为研究》指出,78.6%的受访者认为明星做慈善"理所应当"。这种集体潜意识造就了奇特的现象:韩红二十年间累计捐赠超10亿元,组织救援137次,却仍要面对"作秀"的质疑。就像她在某次采访中苦笑的:"难道我要把心电图贴在捐款箱上才算真心?"

宣布复出的视频里,韩红抚摸话筒的神情让人想起她的人生AB面。A面是穿着救援服在泥泞中跋涉的慈善家,B面是曾获格莱美提名的顶级歌手。这种身份割裂带来的焦虑,在公众人物中并非孤例。哈佛大学心理学教授艾伦·朗格的研究表明,长期扮演单一社会角色的个体,回归本业时会产生"职业性失语"症状。

我们不妨做个思想实验:如果韩红频繁开演唱会,舆论会作何反应?2020年某顶流歌手因在疫情期间举办商演,即便所有收入捐作善款,仍被批"消费灾难"。这种道德绑架形成诡异的逻辑闭环——公众既要求明星承担社会责任,又不允许他们回归专业领域。

这种困境在新生代艺人中更为凸显。某选秀出身的偶像在访谈中透露:"粉丝希望我永远保持'努力少年'形象,连穿西装都要被质问是不是'变油腻了'。"这种角色固化带来的窒息感,与韩红面对的"慈善家人设"枷锁何其相似。

面对角色撕裂的困局,韩红的选择颇具启示。她在视频中展示术后餐食时特意强调:"肉都留给工作人员了,我吃的可是专业营养师配的减脂餐。"这种看似随意的细节,实则是精心设计的话语策略——既保持公益形象所需的朴素感,又为舞台回归做好形体准备。

这种"平衡术"在当代公众人物中渐成趋势。谷爱凌在冬奥夺金后继续斯坦福学业,易烊千玺在顶流时期考入国家话剧院,都是在尝试打破单一标签。麻省理工学院媒体实验室2023年的研究显示,Z世代观众更欣赏"立体真实"的明星形象,对"完美人设"的信任度下降27%。

但突围之路布满荆棘。韩红2021年尝试参加音乐综艺,就遭遇"不务正业"的批评。有意思的是,同年她创办的公益基金会透明度评分位列全国前三,这种专业与公益的双优表现,恰印证了加州大学伯克利分校社会学教授安娜·阿伦特的观点:"多维度的社会参与反而能增强公众信任。"

当韩红对着镜头眨眼说"等着听我新专辑吧",我们看到的不仅是一位歌者的回归,更是个体挣脱角色枷锁的生动样本。这个时代需要的,或许不是永远完美的道德偶像,而是敢于展现生命复杂性的真实存在。下次再看到明星的"人设崩塌",不妨先别急着审判——那可能只是TA在寻找完整自我的必经之路。

就像韩红视频结尾那个带着牙缝的笑容,既留着公益路上的风霜,也闪着舞台梦想的光芒。这种不完美的真实,或许才是公众人物与大众之间最珍贵的纽带。当我们学会接纳这种复杂性,也许就能理解:所谓"人设",本应是生命力的自然绽放,而非精心雕琢的面具

```