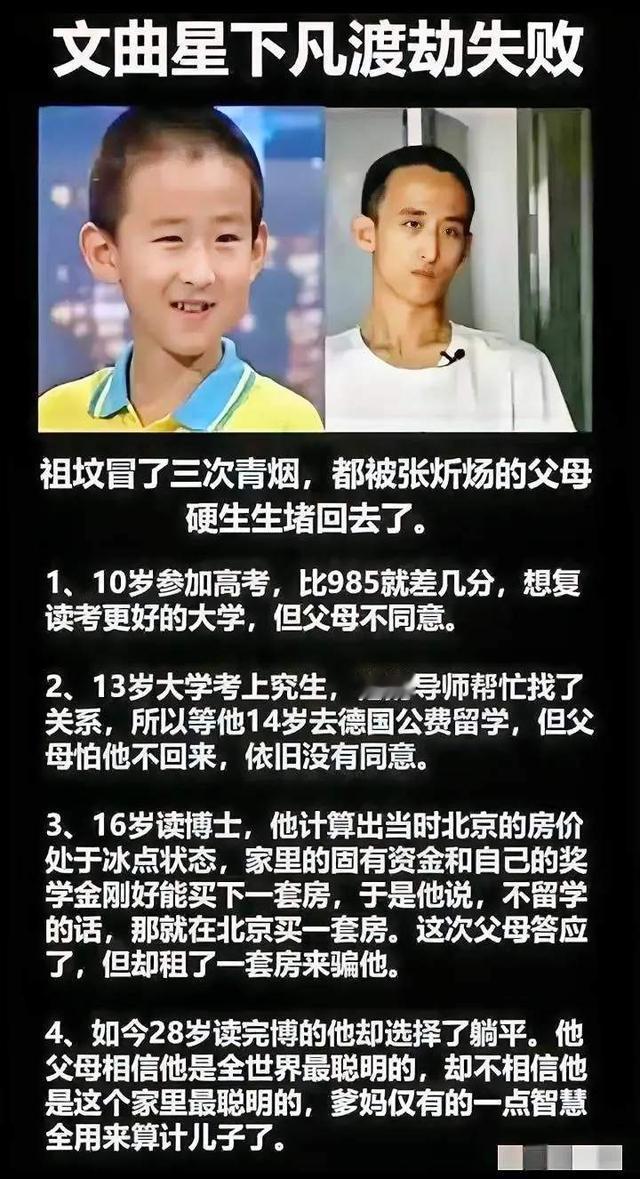

“伤仲永的真实写照!”曾经震惊全国的天才少年张炘炀,10岁上大学,13岁成硕士,16岁读博,然而如今的他28岁,却销声匿迹在人海中,从天才到“废材”,张炘炀用一种意想不到的方式警醒了所有人...... (参考文献:央视网《家有神童》_纪实台_央视网) 28岁,本该是意气风发的年纪,是事业起步,家庭初建的阶段。然而,曾经被誉为“天才少年”的张炘炀,如今却陷入了无车无房无业的窘境,甚至需要依靠父母的经济支援。 这巨大的落差,不禁让人唏嘘,也引发了人们对教育方式、成才之路的深刻反思。一个曾经闪耀的明星,为何最终黯然失色? 张炘炀的童年,与普通孩子截然不同。他没有嬉戏玩耍的时光,没有天真烂漫的回忆。在他的世界里,只剩下无尽的书本、试卷,以及父亲所制定的“天才培养计划”。每天刚刚凌晨五点,他就要被唤醒,开启一整天高强度的学习之旅。早读、背诵、算术练习,填满了他的每一天。 六岁就能熟读古典名著,理解诗词歌赋,这在外人看来是惊人的天赋,但在张炘炀身上,更像是被强行催熟的果实。父亲张会祥,一位知识分子,将自己未竟的梦想寄托在儿子身上,却忽略了孩子身心健康发展的需求。 这种填鸭式教育虽使张炘炀在知识积累方面突飞猛进,然而也潜藏着隐患。他缺乏独立思考的能力,缺乏与同龄人交往的经验,更缺乏对人生多元价值的探索。知识,成为了他唯一的信仰,也成为了束缚他的枷锁。 大学,本应是张炘炀接触社会,发展自我的平台,然而父母的过度保护,却让他寸步难行。他渴望像同龄人一样,拥有选择的权利,拥有自己的一片天地。德国高校的邀请,点燃了他探索未知世界的热情,却被父母以“影响力会消失”为由,无情浇灭。 北京买房事件,更是将父子之间的矛盾推向了顶峰。张炘炀期望在北京能有一个自己的家,这并非仅仅出于居住的考量,实则是对独立和自由的一种追求象征。甚至还算是一种财富的积累。然而,父母的再次食言,让他彻底失望。他选择了“不工作”、“躺平”,用消极的方式来对抗父母的控制,表达内心的不满。这场父子博弈,没有赢家,只有两败俱伤。 博士毕业后,张炘炀并没有像人们预期的那样,在学术界大展拳脚。他尝试创业,却因缺乏社会经验,屡屡碰壁。曾经的天才少年,如今却需要依靠父母的经济支持,这让他背负了巨大的心理压力。“啃老”、“巨婴”等标签,像利刃一样刺痛着他的自尊。 在外界看来,他的行为是“不成熟”的表现,但谁又能真正理解他内心的挣扎?他迷失了方向,失去了目标,曾经闪耀的光环,如今也黯淡无光。他不是不想独立,而是被过早的成名和过高的期望压得喘不过气。 张炘炀的经历,促使我们对“神童”教育模式进行深刻反思。 教育的本质,并非制造“神童”,而是培养完整的人。每个孩子都有自己的天赋和潜能,也有自己的成长节奏。我们应该尊重孩子的个性,鼓励他们的兴趣,引导他们独立思考,而不是将他们塑造成流水线上的产品。 与其追求“神童”的虚名,不如给予孩子更多的时间和空间,让他们去探索,去体验,去发现自己真正热爱的东西。只有这样,他们才能拥有真正的幸福和成功。 实在是可怜,自始至终我都没有看到过一个活灵活现的快乐小孩,而仅仅是一个背着沉重负担的小大人。他很聪明,他聪明到算到北京房价、算到外国留学的好处,算到未来自己的生活可能需要保障。但是他也足够傻,傻到盲目的相信自己的父母,傻到把自己的未来交给他们。 你认为这样的神童有存在的必要吗?难道说神童的父母应该做什么?