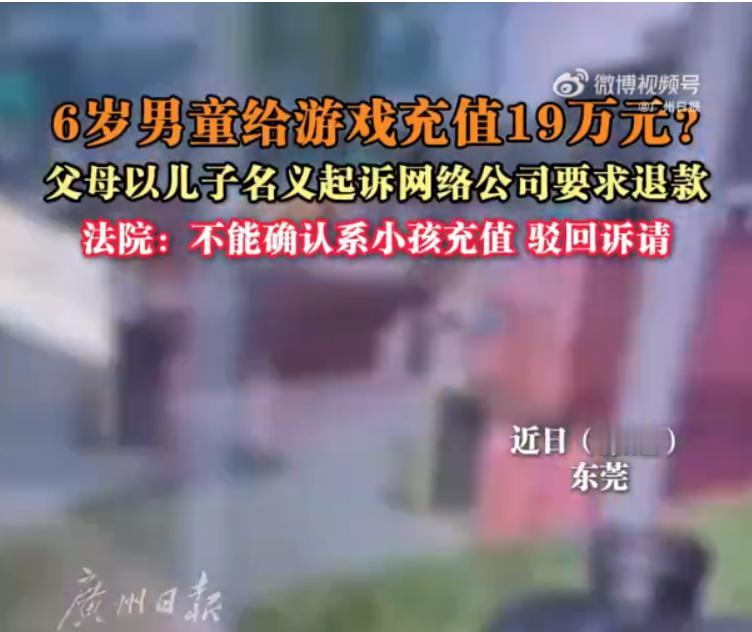

广东东莞,一男子在自己游戏账号中充值了19万,谎称是6岁儿子在家长不知情的情况下充值的,并要求网络公司退款,法院:不能确认系小孩充值,驳回诉请。 事情的起因是一款热门的网络游戏。这名男子在2023年发现自己的游戏账户中出现了大额充值记录,总金额高达19万元。 他随即联系游戏平台运营方,称自己并未授权这些充值行为,并且这些充值均是其年仅6岁的儿子在未经其允许的情况下完成的。 据男子描述,这笔巨款是在短时间内完成充值的,而他对儿子的行为毫不知情。 他认为,网络公司未能尽到审核和保护用户资金安全的责任,因此要求全额退款。然而,这一说法存在诸多疑点,引发了法院的调查。 在法院审理过程中,关键问题集中在:充值行为是否由孩子完成?是否有证据表明男子对充值完全不知情? 法院发现,男子提交的证据中缺乏明确的充值细节,例如充值时的设备、登录账户记录,以及未成年人操作的直接证明。 此外,游戏平台提供的后台数据表明,这些充值行为均符合成年用户的常规操作模式,包括密码输入、二次验证等。 最终,法院裁定:“由于无法确认充值行为系未成年人操作,且该账户为成年人注册使用,驳回男子的诉请。” 这一案件折射出复杂的社会议题,特别是在未成年人保护和网络消费监管方面。 男子的申诉表明,他试图将充值责任归咎于6岁的孩子。 然而,从法律和道德层面来看,未成年人在日常生活中的行为监管,是监护人不可推卸的责任。 对于6岁的孩子,父母应当了解其日常活动,特别是涉及电子设备的使用。 男子声称对孩子的操作“完全不知情”,这一点本身就反映了监护责任的缺失。 未成年人因游戏充值引发纠纷的案例屡见不鲜。 大多数情况下,这种行为往往源于家长未能合理引导孩子的消费观念,对其使用网络和电子产品的行为监管不到位。 法院在判决中强调,男子的指控缺乏证据支持。法律裁决必须以事实为依据,而男子的说辞和提交的材料均无法证明充值行为是孩子完成的。 相反,游戏平台提供的后台记录显示,这些交易过程的验证步骤与成年人操作无异。 这一判决也提醒公众,在网络交易和消费行为中,明确的证据链是维护个人权益的关键。 在无法提供有力证据的情况下,简单指责游戏平台或第三方责任人并不能赢得法律支持。 尽管法院驳回了男子的诉请,但案件同样引发了对游戏平台的讨论。 近年来,许多网络游戏针对未成年人充值行为制定了更严格的限制措施,包括人脸识别、消费额度限制和监护人确认机制。 然而,这一案件的发生表明,技术防护与用户实际体验之间仍存在漏洞。 游戏平台是否尽到了告知与提醒的义务?充值过程是否有更高级别的验证机制?这些问题值得深思。 随着未成年人网络行为日益频繁,平台方需承担起更大的道德责任,在设计机制时考虑到用户的多样性与可能的风险。 此案一经报道便引发了舆论的广泛关注。网友们对于男子的行为和法院的判决观点不一: 支持法院判决的观点:一些网友认为,男子将问题归咎于孩子的行为,不仅推卸了家庭责任,更是一种利用法律获取不当利益的行为。 法院的裁决维护了契约精神,避免了道德风险。 质疑游戏平台的声音:另一些人则认为,游戏平台应对大额充值行为设置更高的风险防控门槛,例如直接通知账户注册人或要求更高级别的身份验证。 这一事件还引发了更多家庭对“电子产品与孩子”的思考。部分教育学者建议,家长在孩子接触电子设备时,应采取如下措施: 设置账户消费限制:绑定消费上限或直接关闭支付功能。 强化消费观念教育:让孩子认识金钱的价值与合理使用方法。 监督与陪伴:减少孩子独自使用电子产品的时间,加强家庭互动。 法院的裁决不仅是一次法律判例,也是对社会关于“责任”问题的一次启示。 成年人在享受网络消费便利的同时,也应承担起自身的责任,特别是在家庭监护与消费行为中体现诚信。 对于游戏平台来说,尽管技术保护措施已经显著进步,但对未成年人保护机制的优化永远没有终点。 通过严格的监管和更高的技术标准,游戏平台可以更好地保障用户的权益,减少类似纠纷的发生。