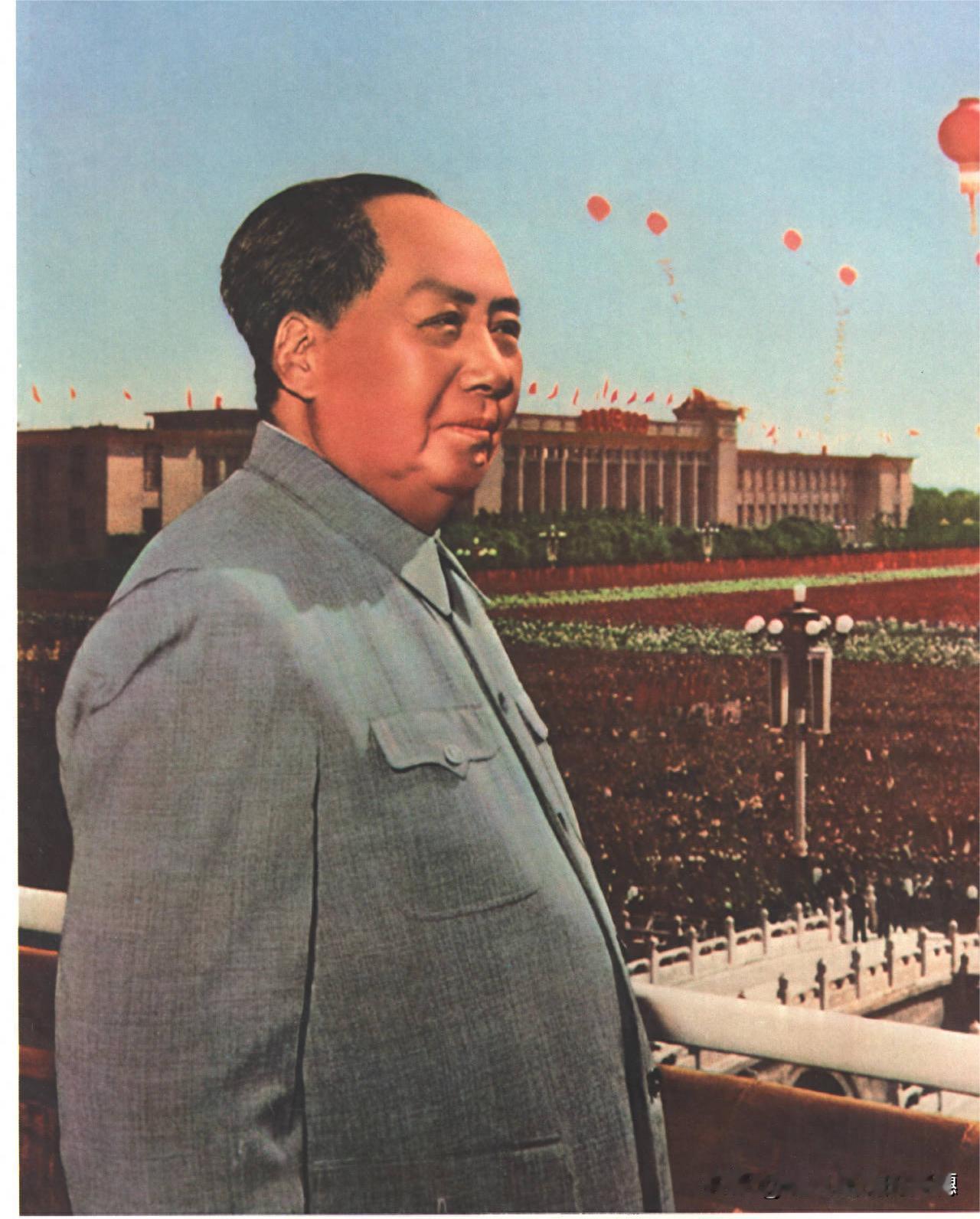

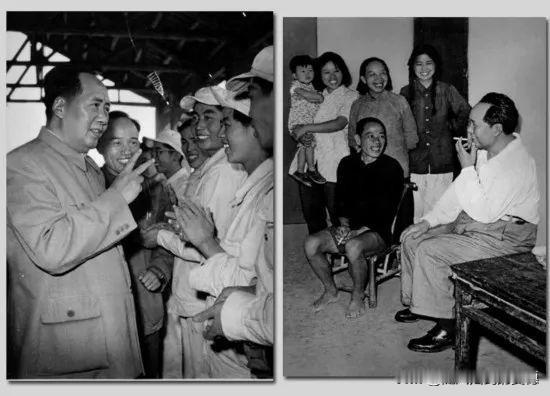

有人或许会说,如果没有毛泽东同志,也会有其他人出来实施正确的领导。抽象地看,这句话没有错。但历史最终选择了毛泽东同志绝非偶然,而是经历了一个复杂的比较过程。在确立毛泽东同志领导地位以前,中国革命几经曲折,这与党处于幼年时期、还不成熟有关,但也与几任党的主要领导人认识水平、政治智慧、担当意识、创造精神以及个人能力不够有关。 毛主席,这位地地道道的农家子弟,其血脉中流淌着的是泥土的芬芳与农民的坚韧。他的双亲,乃至祖辈,皆是那田间地头辛勤耕耘的普通人,用汗水浇灌着希望,用双手编织着生活。在这样的环境下,毛主席度过了他纯真而又质朴的童年与少年时光。除了在私塾里断断续续地接触那些“子曰诗云”的经典,他对外部世界的了解几乎是一片空白。 然而,正是这农家文化的深厚底蕴,塑造了他身上那份难以磨灭的农民气质,也让他对农民有着一份天然的深厚情感。这份情感,成为了他伟人品格中不可或缺的文化基石,即便后来他成为了坚定的马克思主义者,那份农民的本色与农家文化的烙印,依旧在他心灵深处熠熠生辉,外在的农民气质也如影随形,成为他独特魅力的一部分。 在毛主席的身上,我们总能捕捉到那份典型的中国农民本色与气质。他仿佛就是那位从田间走来的老乡,穿着朴素甚至略显寒酸,却透着中国农民的勤俭与朴素;他的举止或许不够精致,甚至带着些许粗犷与随意,但那正是农民特有的直率与真诚;他的语言通俗易懂,时常夹杂着俚俗的比喻,让人倍感亲切;他的生活习惯,无论是衣食住行,都深深地烙印着农民的印记,尤其是那对辣椒的偏爱,更是让他与湖南乡下的农民们心心相印。即便在建国后,物质条件得到了极大的改善,他依然保持着那份农民的本色,穿着打满补丁的衣物,语言风格与行事习惯依旧如故,未曾因身份的转变而有所改变。在外交场合,他更是以农民式的直率与坦诚,毫不掩饰地表达自己的观点,无论是嬉笑怒骂,还是直言不讳,都让人感受到了他那份洒脱与魅力,即便在外国元首面前,他也能够抛开礼节,赤膊畅谈,这份粗犷中的真诚,正是中国农民所欣赏的。 为了将勤俭节约的运动深入人心,整肃党风民风,推动生产与生活的新风尚,以毛主席为核心的党中央,采取了党员干部率先垂范、广大群众积极参与的方针,通过动员全社会的力量,力求达到最佳效果。在这方面,毛主席等领袖人物以身作则,他们的简朴生活令人动容。在毛主席逝世后,人们从他的遗物中看到了廉价的牙粉、用秃了的牙刷、为了续装火柴棍而留下的空火柴盒,以及那些破旧不堪、多次缝补过的衣物和鞋袜,甚至连毛巾都打上了补丁。其中,那件缝了74个补丁、已难辨本色的睡衣,以及那双穿了20多年的拖鞋,更是成为了他简朴生活的见证。同时,党中央还要求国家机关率先垂范,克勤克俭,节减一切可以节减的开支,工业企业则要在保证质量的前提下,大力节约原料、材料、燃料和动力,各个工业部门都需严格制定并执行节约计划,力求在每一个环节上都做到精打细算。 而刘少奇出生在湖南一个深受儒家文化影响的家族中,其族谱、族规都彰显着中国传统文化的烙印。在这样的家庭环境下长大,刘少奇自然而然地形成了温良、谦恭的性格。而13岁时父亲的突然离世,更是让他过早地品尝到了生活的艰辛,从而铸就了他沉默隐忍的性格。另一方面,刘少奇少年时期家境较为殷实,有机会接受良好的传统文化教育。这种教育不仅塑造了他的人格,更为他日后在国际形势中准确把握中国的国际地位、灵活调整外交策略、争取最有利的国际环境奠定了坚实的基础。同时,中国优秀文化传统中的“中庸”、“和平”等思想,也被刘少奇积极借鉴并运用到外交实践中,为国内的经济建设努力争取和平的国际环境。 1922年春,刘少奇带着满腔的热情回到上海,与中共中央机关取得了联系,并被分配到中国劳动组合书记部工作。同年7月,中国共产党第二次全国代表大会在上海召开,刘少奇有幸担任了大会的工作人员。会后,他肩负着党的使命,踏上了前往湖南的征程。 8月,刘少奇抵达湖南长沙,首先来到了位于小吴门外清水塘22号的中共湘区执行委员会。在这里,他与毛主席进行了首次会面,两人相谈甚欢。刘少奇向毛主席传达了中共二大的精神,而毛主席则向他介绍了湖南的革命形势和湘区中共组织的现状。他们还分享了各自的经历,刘少奇讲述了自己赴苏俄学习的历程。此后,刘少奇成为了中共湘区执行委员会委员,积极投身于湖南的革命活动,参与领导了粤汉铁路(武汉、长沙段)的工人罢工斗争。 刘少奇的思想性格独树一帜,他既不同于毛主席的恢宏气度,也不同于周恩来的潇洒儒雅,而是以一种沉稳、严谨、甚至略显“内向”的性格示人。许多关于刘少奇的回忆文章都提到了这一点,他的卫士更是感慨道:“他话不多,性格内向……但他的特点就是勤奋、任劳任怨,整天一声不响地默默工作。”这种性格的形成,与刘少奇的成长经历以及中国优秀的文化传统密不可分。