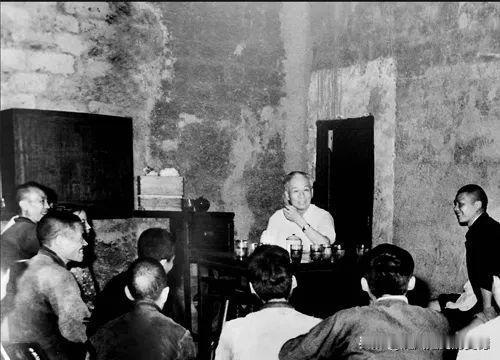

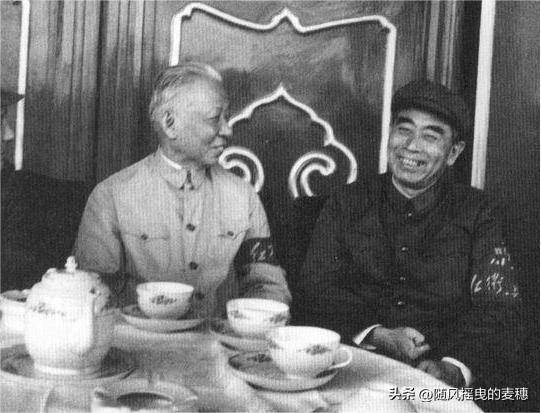

一见刘少奇来了,毛主席就在池子里发出质问:“你急什么?压不住阵脚了?为什么不顶住?”彭真、杨尚昆两位老叔叔都分别问过刘源:“毛主席为什么要搞十年运动?和你父亲之间怎么了?”。这正是刘源一直想问他们这辈老战友,而又没好开口的问题。1962年7月的一天, 毛主席看到刘少奇发出质问:“你急什么?压不住阵脚了?为什么不顶住?”刘少奇一惊, 等毛主席上岸,坐到跟前,才说:“陈云、田家英是在党内谈意见,不违反组织原则,他们有想法跟你讲,没有错。”毛泽东说:“不在组织原则,而是谈的内容!”刘少奇冷静地讲了自己的想法,大意是三面红旗不倒,人民公社不散,公共食堂不办等等。毛泽东,也平静下来,同意经济调整还得继续。 毛主席出身于一个农民家庭,那片孕育了他品格的农村土壤,使他在情感、气质与人格上与中国农民结下了不解之缘。他的祖先们都是勤劳朴实的农民,他们严格遵循家训家戒,修身养性、品行端正、孝敬父母、兄友弟恭、与乡邻和睦相处、教子有方、勤勉于学、以农为本。九岁那年,毛主席被父母送入私塾读书,他一边勤奋学习,一边积极参与劳动,夜晚还要在家中帮父亲打理账目。他的父亲精明强干、性格刚毅不屈、勤劳节俭、经营有方,在他的操持下,家境日渐富裕。而毛主席的母亲则自幼勤劳俭朴、心地善良、性情温婉、聪明贤淑,她富有同情心,乐于助人,与乡间邻里都能和睦共处。 在文化书社创立之际,毛主席携手何叔衡、方维夏等人,共同创立了俄罗斯研究会。大会推选姜济寰担任总务干事,毛主席则出任书记干事,彭璜担任会计。同时,会议决定,除会员定期进行研究外,还将在文化书社定期举行集体讨论,并汇总个人与集体的研究成果,发行《俄罗斯丛刊》。此外,会议还决定派遣代表前往北京,与俄国代表洽谈,筹备赴俄勤工俭学事宜。从问题研究会到湘潭教育促进会,从新村计划到文化书社,再到俄罗斯研究会,毛主席在中西文化的广泛涉猎与深入对比中,逐渐形成了开阔的视野与开放的思维。青年时期的毛主席坚决反对“中学为体、西学为用”的陈旧观念,主张大力引进西方文化以改造中国传统文化,但他绝非盲目全盘西化,而是主张“观西洋史当注意中西之比较,敢于外足资于内也”,体现了他的独立思考与批判精神。 大会圆满闭幕后,刘少奇与同学们被安排进入东方劳动者共产主义大学的中国班学习深造。东方大学规模宏大,学员人数众多,来自五湖四海,其中中国班人数最多,达三十余人。他们居住在集体宿舍中,每日定时前往学校食堂就餐。东方大学为中国班学生精心设置了国际工人运动史、无产阶级革命理论、政治经济学以及俄文等丰富课程。由于授课教师均为俄国教授,而同学们的俄文水平尚待提高,因此,北京《晨报》驻莫斯科记者瞿秋白等人便义不容辞地担任起了翻译与助教的重任。刘少奇与同学们白天认真听课,晚上则上街站岗巡逻,星期天则积极参与义务劳动,过着严谨而充实的军事化生活。 然而,莫斯科的学习条件却异常艰苦。当时,苏维埃俄国正面临着严重的经济困境,物资极度匮乏,粮食、煤炭等生活必需品均供不应求。为应对这一严峻形势,苏维埃政府不得不实行战时共产主义政策,按人头配给生活用品。东方大学学生的待遇与红军战士相差无几,这已是当时所能提供的最高待遇了。学生们每人每天仅能分配到一块二两多的黑面包,大小仅相当于两个手掌合起来那么大。每餐都需小心翼翼地切割,生怕切多了导致下一餐无食可充饥。 中午时分,食堂会提供一份用海草与土豆熬制的清汤,这便是他们每日仅有的伙食。这些年轻的小伙子们常常饿得饥肠辘辘,萧劲光曾回忆道,那时他们连爬上四楼都显得异常艰难,只能一步一步地慢慢挪动,中间还需多次停歇以恢复体力。有时饿得实在难以忍受,便只能躺在床上等待饭点的到来,然而越是等待,饥饿感却愈发强烈。学员们的衣物与鞋子均是由欧洲工人阶级慷慨捐献的,但往往并不合身。冬天的衣物单薄,难以抵御刺骨的严寒,睡觉时大家只能紧紧挤在一起取暖,共同盖着一件军大衣与毯子。 尽管条件艰苦,但刘少奇等中国学子却从未放弃过对知识的渴求与对理想的追求。他们深知,中国有着博大精深的历史文化,但要想实现现代化建设,却离不开科学与技术的支撑。关于对外开放的思想,刘少奇有着独到的见解。他认为,中国人民与世界各国人民都渴望和平,都希望增进彼此之间的经济文化交流与友好往来。我们需要不断学习,而中国的大门始终向所有人敞开。 在向资本主义学习经验的过程中,刘少奇首先关注的是资本主义国家的资本与先进技术。针对有学生对建国后中苏创办合资股份公司提出的疑问,1950年3月,刘少奇在为中共中央起草党内指示时明确指出,为了利用外国资本促进中国的工业化进程,在某些行业与外资合营以及成立这种合股公司显得尤为必要。中国不仅与苏联、各新民主国家有着广泛的合作空间,甚至在适当条件下,也可以与某些资本主义国家订立这种合营合同。