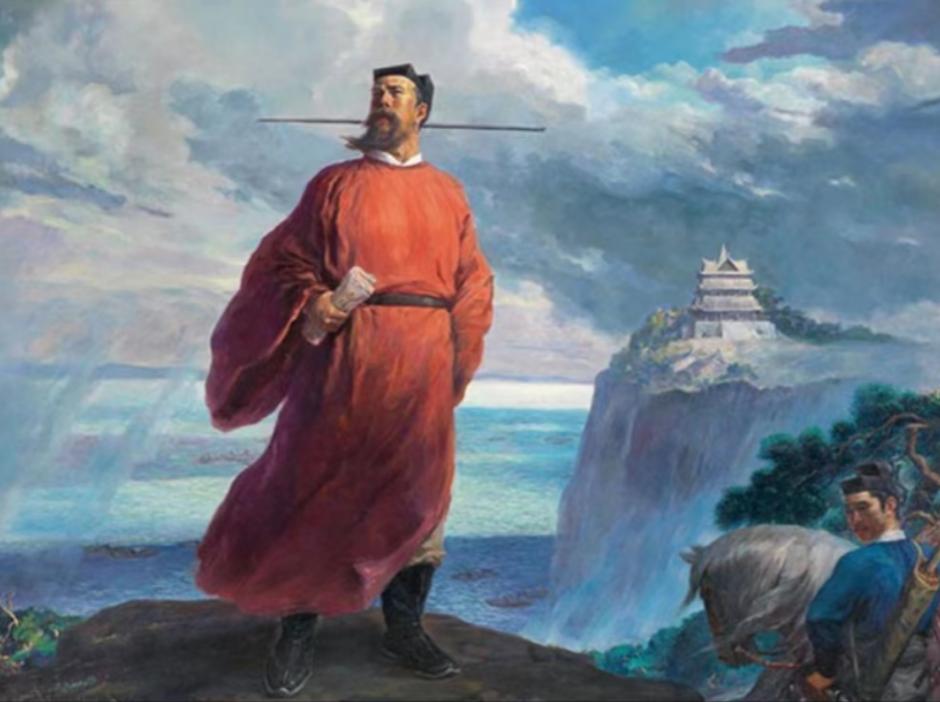

1050年,宋朝闹饥荒,范仲淹却说:“米价要再涨一涨!”却因此帮助百姓度过饥荒,百姓纷纷称赞他:“范仲淹是一个好官!” 1050年,北宋杭州的百姓陷入了极度的困境。 一场持续多月的干旱使得本来富饶的江南地区,特别是杭州的粮食生产几乎崩溃,百姓们面临着粮食短缺、物价飞涨、生活无望的困局。 农田荒芜,河水干涸,杭州的大部分农民眼看着自己的庄稼颗粒无收,粮仓空空如也,饥饿的阴霾笼罩着整个城市。 米价在短短几个月内暴涨,从正常年份的90文一斗,飙升至120文甚至150文一斗,粮食成为了奢侈品,而百姓们为了能够填饱肚子,不得不变卖家中的财物甚至四处逃难。 此时,作为杭州知府的范仲淹,面临着前所未有的挑战,他的选择将深刻影响杭州乃至宋朝的命运。 灾难来临时,传统的赈灾手段,诸如开仓放粮、施粥救济等,显然无法应对如此大规模的困境。 杭州的粮仓储备并不足以支持大规模的赈灾,更何况每时每刻都有新的灾民涌入城市,粮食的消耗速度远远超过了官府的供应能力。 无论如何,范仲淹也意识到,单纯依靠这些传统手段已无法从根本上缓解问题,必须另辟蹊径。 面对百姓的不满和饥饿,范仲淹做出了一个出乎意料的决定——他不仅没有要求粮商降价,反而宣布米价将继续上涨,并放出了“未来米价可能达到180文一斗”的消息。 这个决定令许多百姓愤怒不已,大家纷纷认为范仲淹是在压榨百姓的最后一点积蓄。然而,这一决定却成为了解决饥荒的关键。 范仲淹的这一策略,实际上是利用了市场经济的规律。 当米价继续上涨时,更多的商人看到其中的商机,纷纷从四面八方将粮食运送到杭州,试图在这场粮价上涨的潮流中获得暴利。 然而,正是范仲淹的这一举措,迫使商人们将大量的粮食运往杭州。 运输过程中的高昂费用和粮食的损耗,让商人的利润逐渐变得微薄,而他们仓库中积压的大量粮食只能低价出售。 最终,米价开始回落,百姓终于能够用相对较低的价格买到粮食。 而此时,范仲淹并没有停下脚步,他还通过其他手段帮助百姓度过这场灾荒。 范仲淹知道,光是依靠低价粮食并不足以让百姓恢复生计,必须通过更多的社会合作来缓解眼前的困境。 他采取了通过“以工代赈”的策略,组织大规模的工程项目,吸引灾民参与。许多原本无法找到工作的灾民被安排到各项工程中,他们不仅获得了工资,还能用这笔收入购买粮食。 与此同时,范仲淹还通过在西湖举办宴会、赛龙舟等活动,吸引了大量的富商和游客,这些活动不仅活跃了杭州的经济,还使得一些小商贩和百姓能够通过做生意赚取收入。 然而,范仲淹的行动不仅仅是经济上的调控,他所做的一切,都有深刻的社会意义和历史背景。范仲淹的个人背景和成长经历,塑造了他对于百姓疾苦的深切关注。 范仲淹自幼家境贫寒,父亲早逝,母亲改嫁,生活艰苦。范仲淹通过艰苦的努力取得了进士身份,进入了仕途。 在这段艰苦的成长过程中,他深知贫困的痛苦和艰难,也更加明白普通百姓的生存不易。正是这段经历,成就了他日后治国理政时始终关注百姓生活的原则。 无论是在西北边防的军事改革,还是在庆历新政中推动的政治与经济改革,范仲淹都以一种深刻的忧国忧民情怀,推动了国家的变革和进步。 尽管“庆历新政”未能完全成功,但它深刻影响了后来的王安石变法,为后来的政治改革铺垫了道路。 范仲淹提出的精简官僚体系、整顿吏治、加强军备、促进农业发展等措施,展示了他对于国家管理的深刻理解,也为后代提供了宝贵的治国经验。 更重要的是,范仲淹不仅仅在政治上有着卓越的贡献,在教育和军事方面同样留下了深远的影响。 他在担任应天书院的主持时,整顿学风,培养了大量有才之士,为宋代的学术繁荣奠定了基础。 他的军事才能同样出色,尤其是在西北边防的“积极防御”战略,成功保障了宋朝西北的安定,为后代提供了有效的防御模式。 通过识别和推荐有才之士,范仲淹培养了富弼、狄青等一批人才,他们在各自的领域都取得了显著成就,进一步证明了范仲淹的慧眼识人和远见卓识。 从一个贫困家庭出发,到成为一代名相,范仲淹用自己的一生诠释了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神。

评论列表