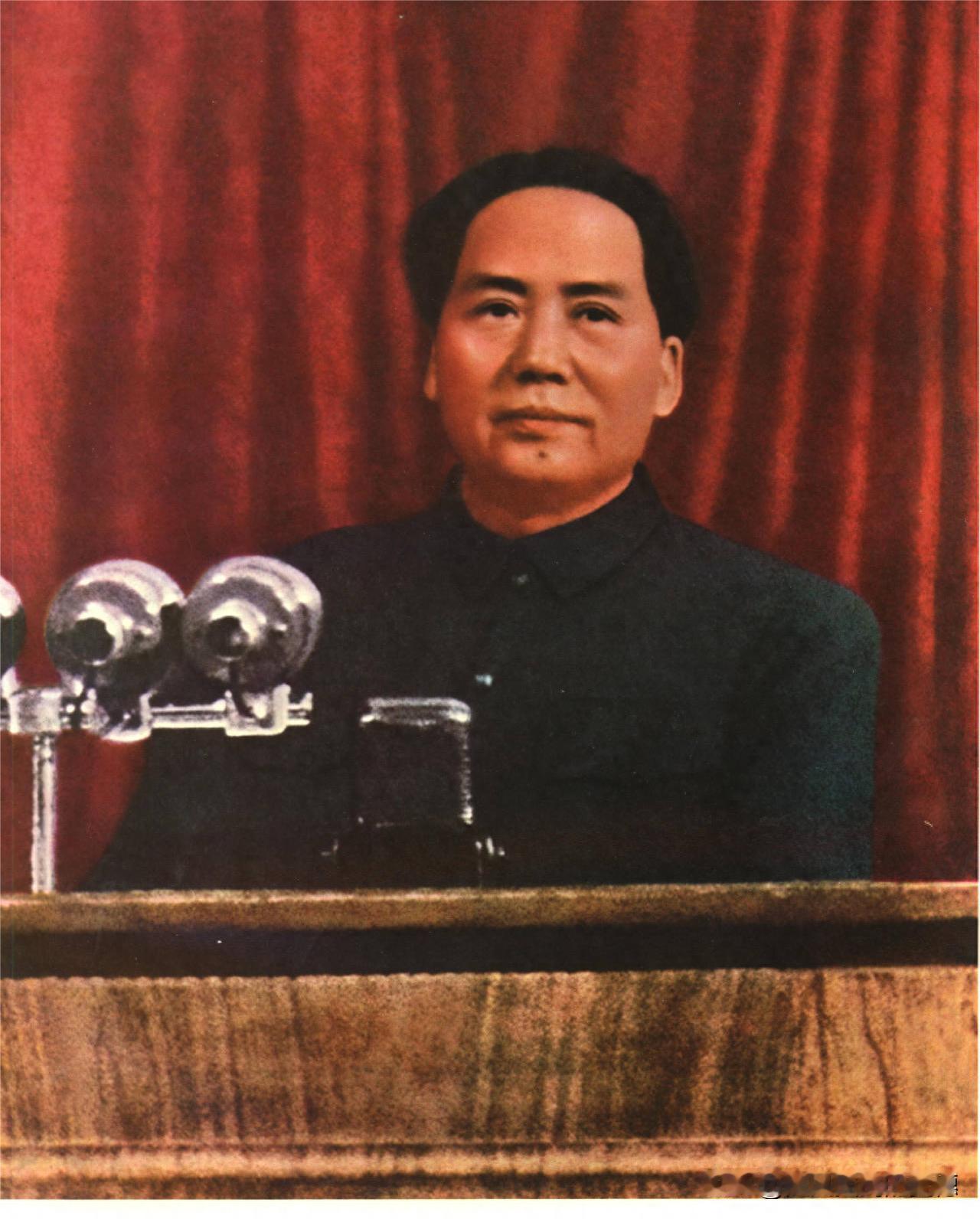

胡乔木说:很多人说毛主席晚年会发动文革是因为巩固他的权力,但仔细想想,以他当时的威望和地位,谁能取代他?他也根本不担心这点。他的一生都在追求让百姓过更好生活的社会。毛泽东也是一个人,在这个不能修仙的世界里,他虽然身材魁梧但也没有任何神力可言,不能呼风唤雨,不能抽刀断流,不能力拔山兮。他和普通人一样,会痛会冷会饿会病会老,会喜怒哀乐,有爱恨情仇,有欲望和理想。毛泽东秘书胡乔木说:为何毛主席晚年会发动文革,其实毛主席怕百姓被剥削,他的的一生都在与剥削制度做斗争,他的功劳与过失都源于此, 他的伟大具有永恒性,他的局限具有特殊性。毛泽东同志所建立的功勋, 就其性质而言, 是成功地领导了中国历史上第一个直接针对剥削制度而进行的革命。 毛主席,这位伟大的无产阶级革命家,正是运用辩证唯物主义和历史唯物主义的锐利武器,深入中国的广袤大地,对中国社会的现状进行了大量而细致的调查研究。他像一名勤奋的探矿者,不断挖掘、不断探寻,最终找到了马列主义普遍原理与中国革命和建设实际问题的最佳契合点,为中国革命指明了前进的方向。 要实现马列主义与中国实际的完美结合,用马列主义来指导中国革命的实践,调查研究便是不可或缺的一环。毛主席深刻认识到这一点,他强调:“中国革命也需要调查研究工作,首先要做的就是深入了解中国这个‘庞然大物’的过去、现在以及未来走向。”他深知,只有中国同志自己了解中国的情况,才能制定出符合中国实际的革命策略,才能确保中国革命的胜利。 毛主席将调查研究写入党的决议,其用意深远。他希望通过调查研究,使党员同志们能够基于扎实的事实基础,运用马克思和列宁主义的理论工具,对当前国内外的政治形势进行透彻的分析,对阶级势力进行准确的估量。这一举措为马列主义与中国革命的具体实践相结合奠定了坚实的基础,使得马克思主义的立场、观点和方法能够与中国社会的实际问题紧密相连,从而克服各种主观主义的偏差,正确指引中国革命的道路,不断推动革命走向胜利。 在土地政策方面,毛主席更是身体力行,进行了深入而细致的调查研究。他亲自主持制定了井冈山“土地法”,这是中国共产党领导下的第一部土地法,具有里程碑式的意义。在1927年至1931年间,毛主席关于土地问题的思想与实践经历了多次曲折与变化,他一度提出了比中共中央更为激进的土地分配方案,又在1930年后根据实际情况适时调整,采取了更为务实的策略。这些转变的背后,是毛主席大量而有效的社会实地调查研究,他写出了《寻乌调查》、《兴国调查》、《木口村调查》等一系列调查研究报告,正是在这些调查的基础上,他逐渐总结出了一条完整的、符合中国实际的土地革命路线:依靠贫雇农、联合中农、限制富农、保护中小工商业者、消灭地主阶级。这条路线虽然一度受到左倾教条主义者的质疑和批评,但实践证明,它是一条正确的道路。而南泥湾的开荒正是鉴于调查研究的基础上。 抗日战争时期,面对国民党顽固派对陕甘宁边区的经济封锁,边区军民在党中央和毛主席的号召下,毅然决然地走上了“自己动手,丰衣足食”的道路。1941年初,陇东专区专员马锡五接到任务,迅速传达给边区工程管理局分局长刘宗义,一场对南泥湾的勘察行动就此展开。刘宗义带领着一支31人的队伍,穿越艾蒿梁,踏入了这片群山环绕、杂草丛生的荒凉之地。他细心观察、详细记录,将南泥湾的地形地貌、土地资源、人口状况等信息一一掌握。回到延安后,他向朱德总司令做了详尽的汇报,朱德总司令听后满意地点了点头,并对南泥湾的开发寄予了厚望。 随后,在朱德的推动下,八路军一二〇师三五九旅在旅长兼政委王震的率领下,浩浩荡荡地开进了南泥湾,开始了轰轰烈烈的屯垦运动。他们向荒山进军、向荒地要粮,用汗水和智慧将这片荒山深林变成了“平川稻谷香,肥鸭满池塘,庄稼遍地,牛羊成群”的“陕北好江南”。三五九旅不仅解决了自己的吃穿问题,还上交了大量公粮,节约了经费,同时大力发展了工业、运输业和商业,实现了经济和财政的全面自给自足,为抗日前线提供了有力的支持。 1942年,359旅的生产热情达到了前所未有的高度。从旅首长到勤务员,每个人都编入生产小组,积极参与劳动。他们开荒种地、养殖家禽家畜、兴办工厂、组建运输队……每一项工作都凝聚着他们的心血和汗水。经过他们的艰苦奋斗,南泥湾的面貌发生了翻天覆地的变化。宽敞明亮的窑洞和平房、人丁兴旺的村落、纵横交错的农田、热闹的工厂和集镇……一幅幅繁荣景象映入眼帘。这年7月,朱德邀请徐特立、谢觉哉、吴玉章、续范亭四位老人一同前往南泥湾视察,并即兴赋诗一首:“去年初到此,遍地皆荒草。夜无宿营地,破窑亦难找。今辟新市场,洞房满山腰。平川种嘉禾,水田栽新稻。屯田方告成,战士粗温饱。农场牛羊肥,马兰造纸俏。熏风拂面来,有似江南好。”这首诗生动地描绘了南泥湾的巨大变化,从此,“陕北江南”的美誉便不胫而走。