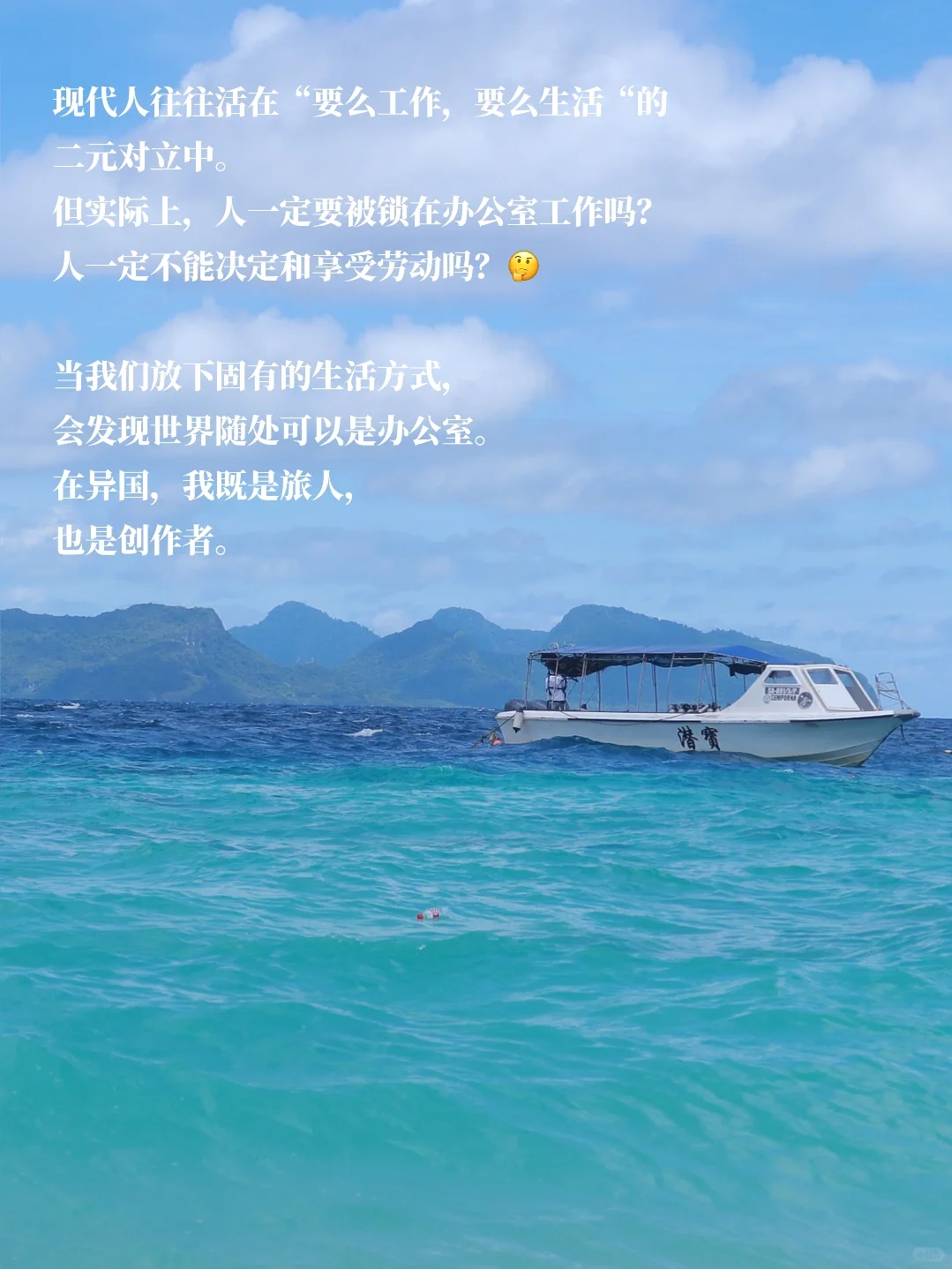

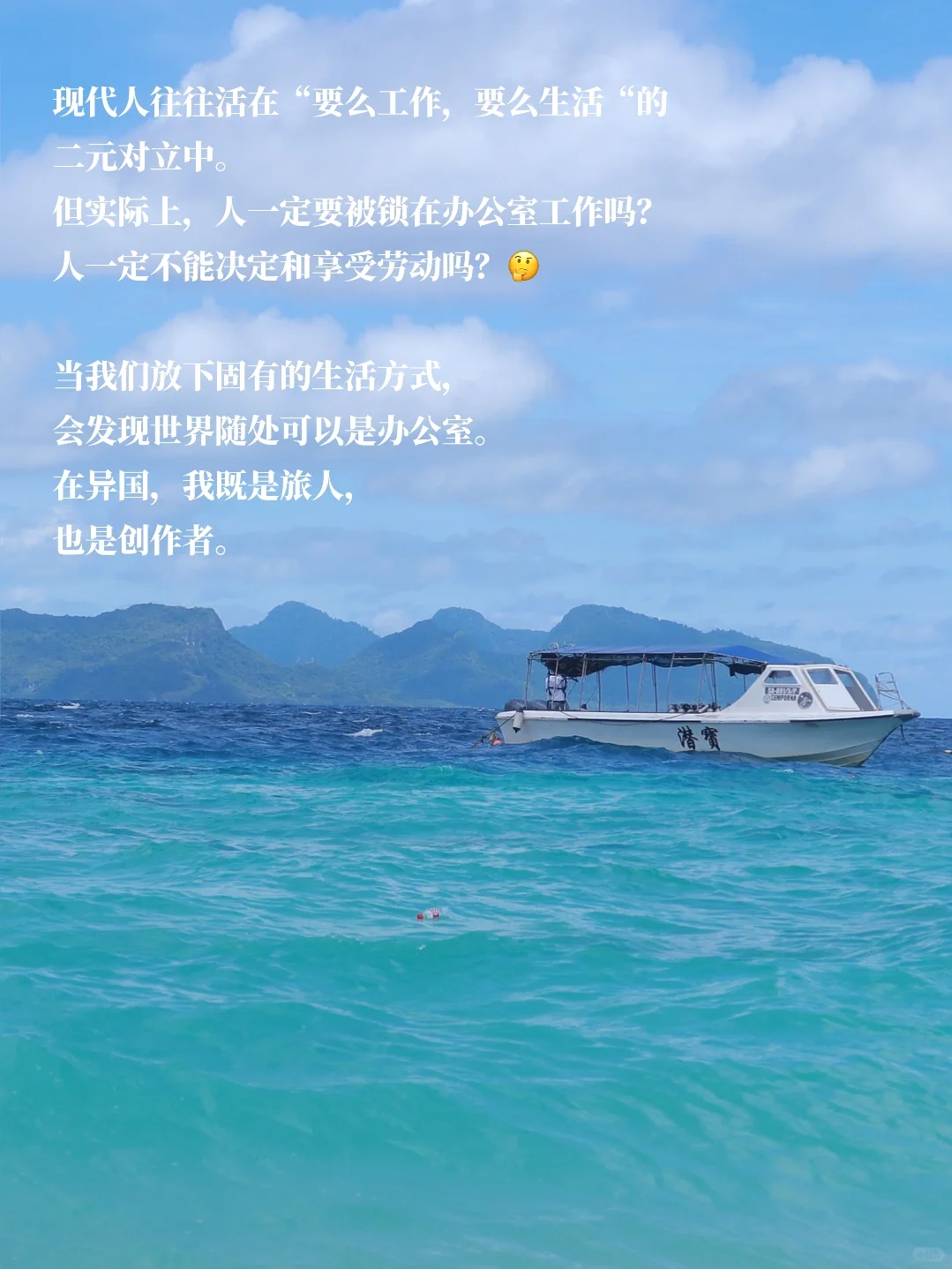

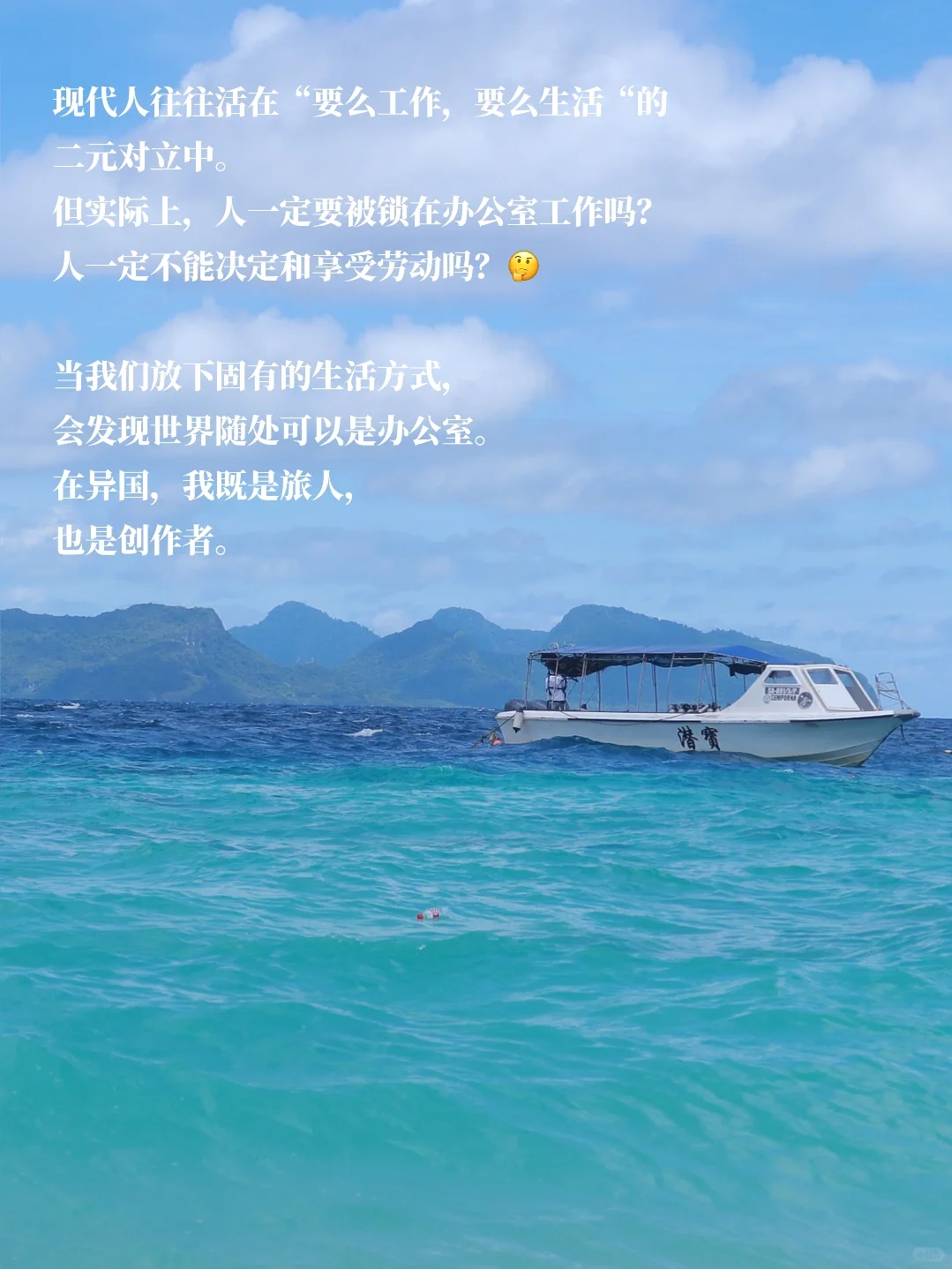

最近去了仙本那,圆了年初在小刷到“果冻海“种下的草。秋日仙本那,游客稀少,海水却比旺季更蓝。不用挤在黄金周的人潮里,不必为了5天年假精打细算,整片大海仿佛都成了私人订制。

跟大海谈了三天蓝色和金色的恋爱🛳️感到前所未有的松弛和热爱地球,夸张点说,重活了一遍似的

布尔迪厄说:每个人都被困在自己的"习性"里。

我曾经也是,习惯性地早起、习惯性地打卡、习惯性地活在别人定义的秩序中:下班的晚霞,写字楼前的咖啡,各种"熬到放假"的表情包。

我们都在消费着朝九晚五甚至996的生活方式,却不敢去细想:我们究竟要什么样的生活?标准化的生命轨迹真的是唯一选择吗?

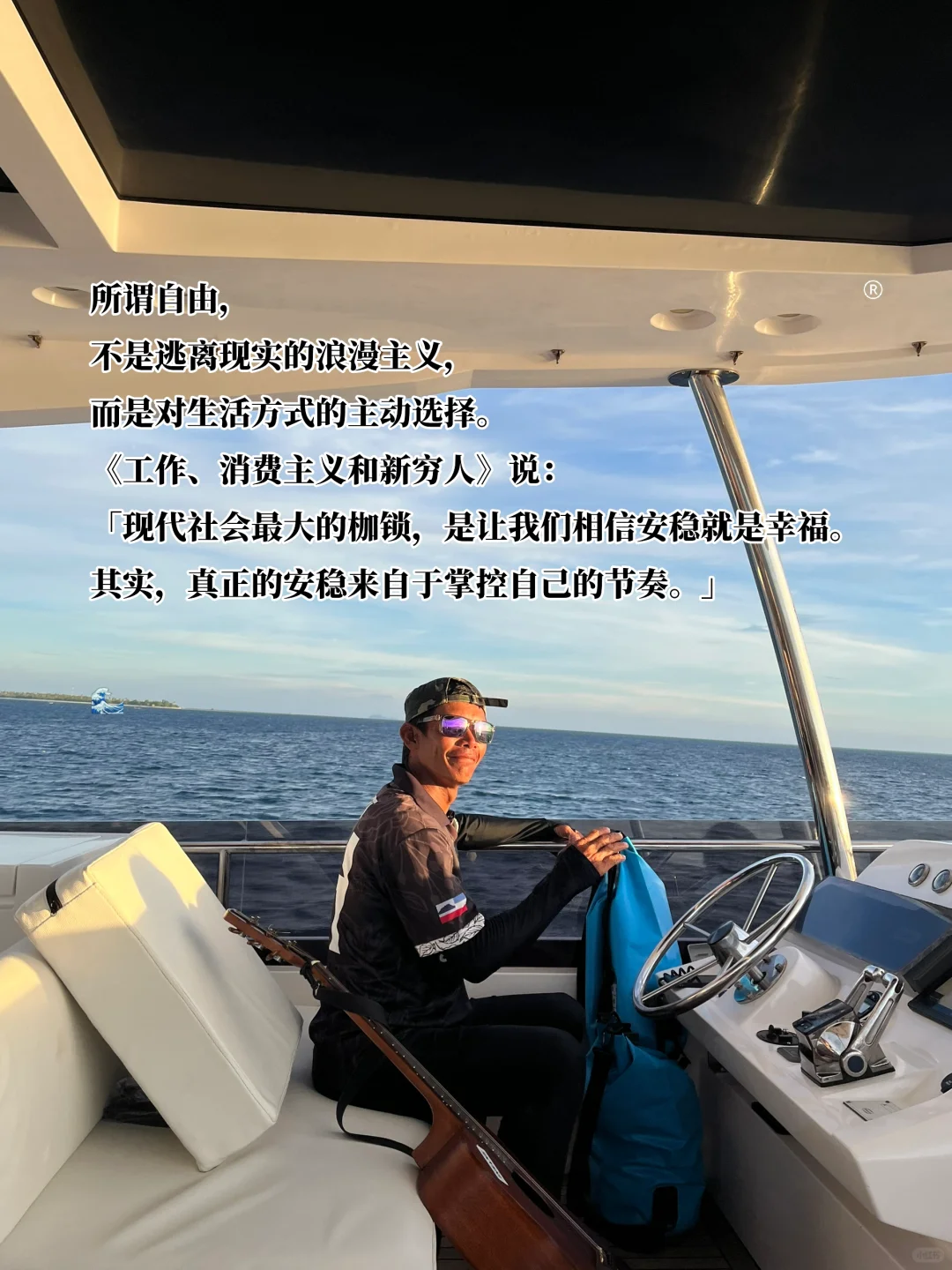

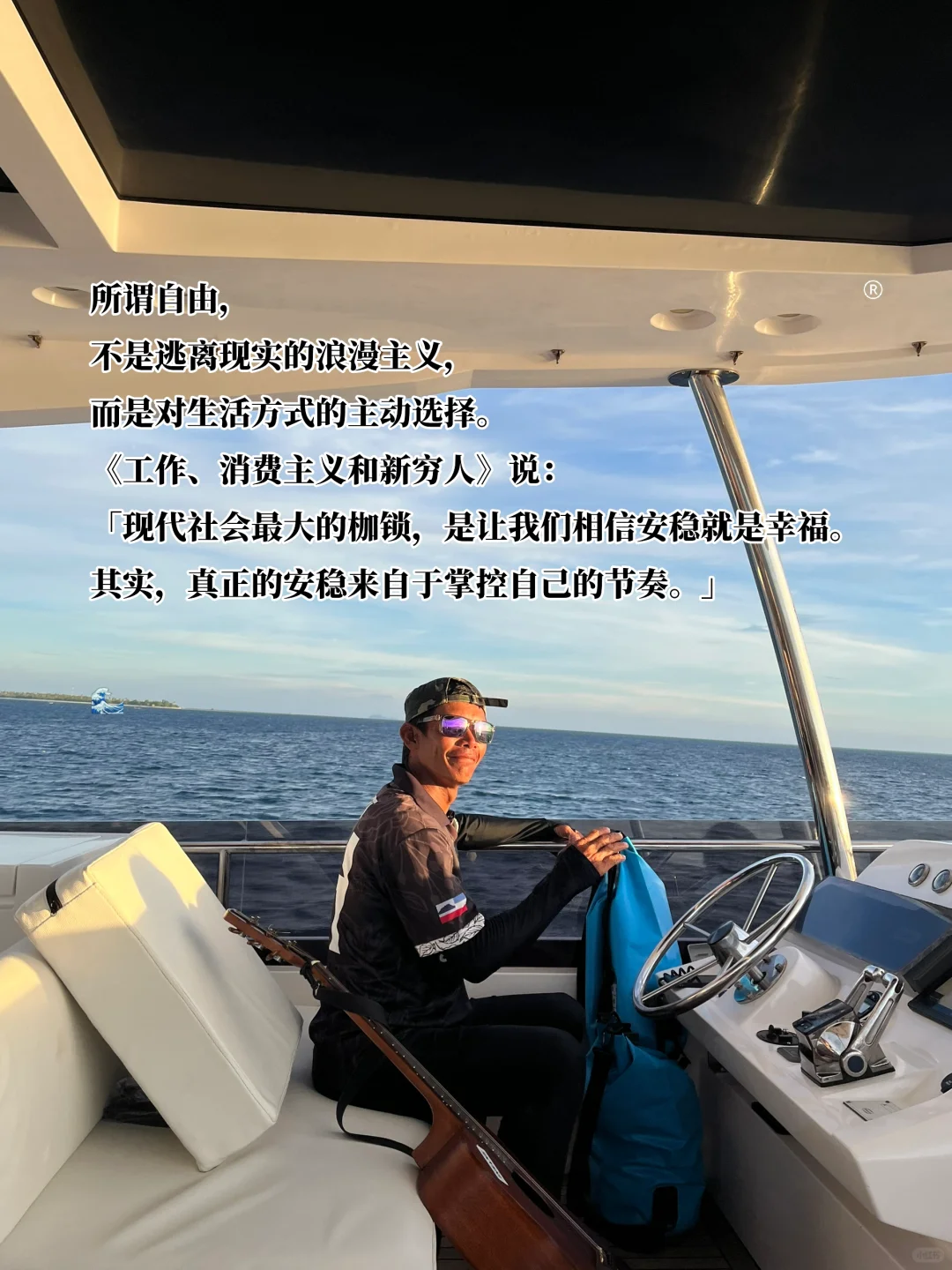

鲍曼在《工作、消费主义和新穷人》中提到:现代社会最狡猾的地方,在于它让我们相信"标准化的人生"才是正确的。

🕰️ 但谁规定了人生一定要在25岁定岗、30岁结婚、35岁升职、60岁退休?

-

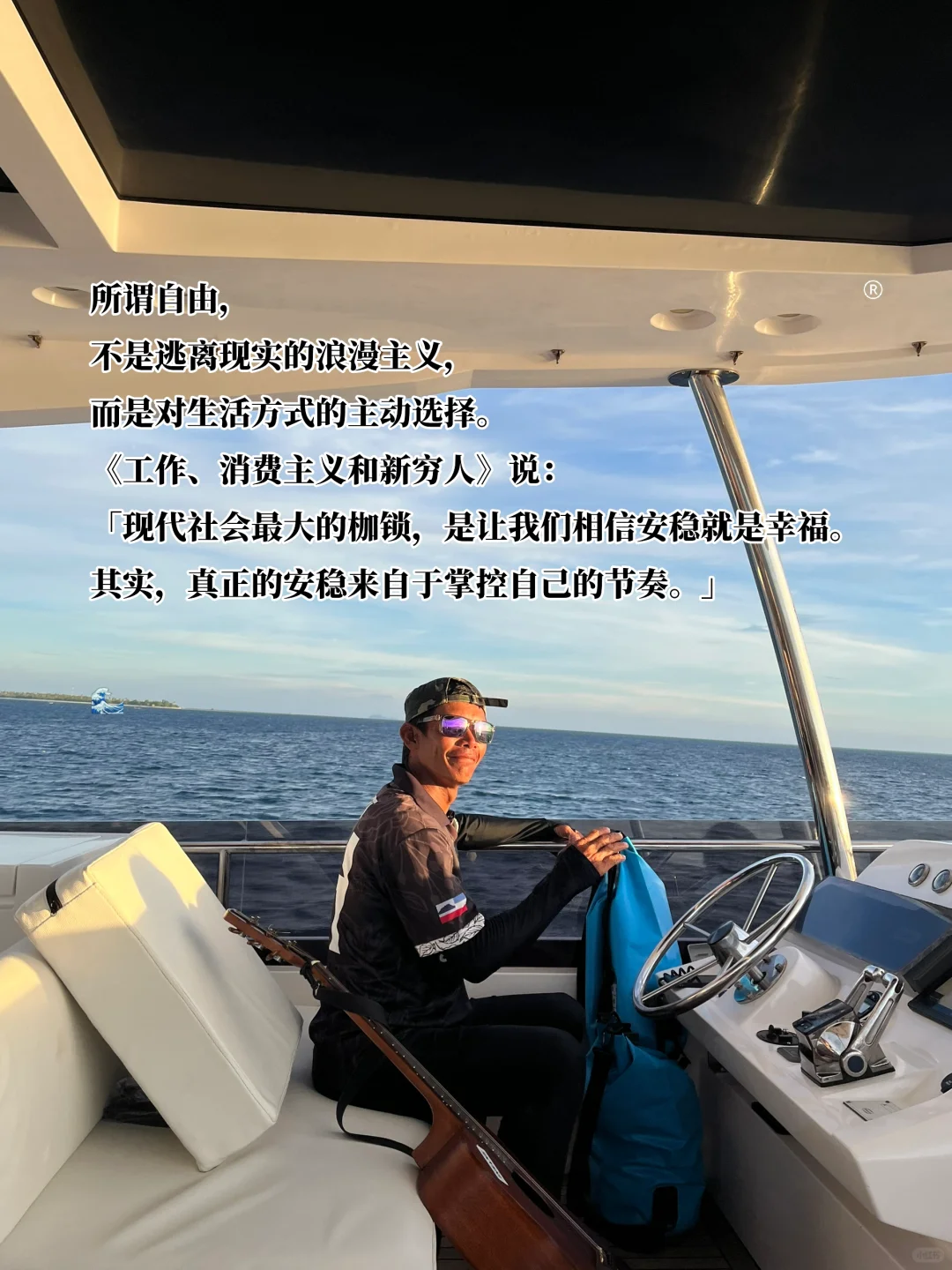

从港大毕业后,也没上班,朋友说我在"不务正业"。但我更愿意称之为"觉醒"——觉醒于这个时代赋予我们的真正自由。技术让工作变得无处不在,但同时也让我们能够重新定义工作与生活的关系。

"人的本质是自由的联合体。"在这个选择前所未有多元的时代,我们完全可以跳出工业时代遗留下来的条条框框,去寻找真正适合自己的生活方式,这可能是千禧一代对工作和生活最大的觉醒与革新。

你看,连海鸥都懂得追随季节迁徙,我们为什么要被困在年假表格里?

评论列表