1949年,紧张的气氛笼罩着重庆。女教师朱世君在军统特务的束缚下,正被押送前往渣滓洞。一路上,心中恐惧与绝望交织。就在这时,她的命运出现了转机押送她的兵士李朝成认出了她,这位昔日的旧友!

1949年,共和国的曙光即将普照大地,而山城重庆的阴霾却挥之不去。

在渣滓洞阴冷潮湿的牢房里,一位年轻的女教师,迎来了她生命中最后的生日。

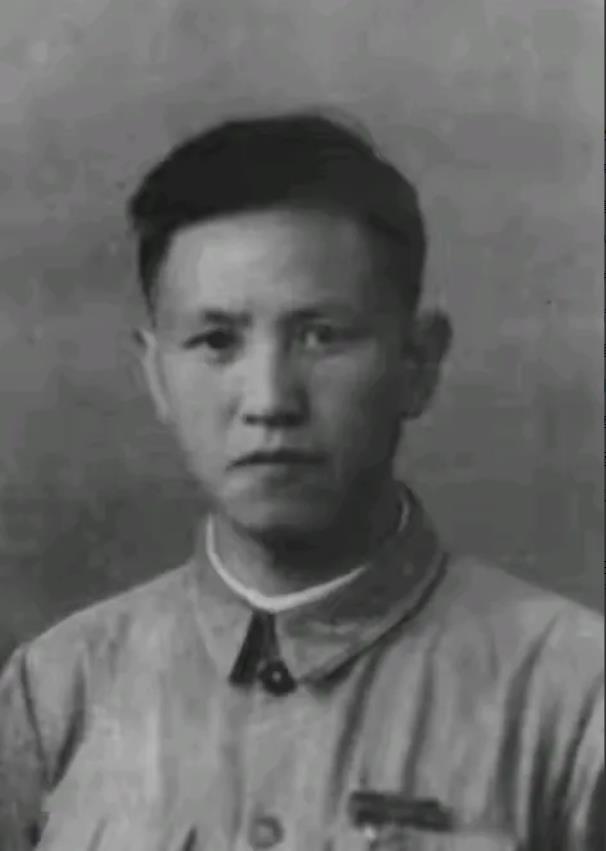

她叫朱世君,29岁,一个燃烧在革命烈火中的青春。

她的故事,并非充满刀光剑影的正面战场,而是隐秘战线上无声的奉献与牺牲。

朱世君出身于重庆开县的一个富裕家庭。

父亲朱永孚观念很传统,觉得女孩子不需要太多才学,安分守己就好。

她爸爸希望女儿将来能找个好人家,安心过日子、照顾家庭。

然而,朱世君骨子里却涌动着对知识的渴望,她羡慕着兄弟们读书识字的机会,内心深处对知识的渴望无法抑制。

在求学的道路上,她遇到了阻力,不仅来自家庭,也有经济上的困难。

但她没有退缩,依靠亲戚的资助,她得以进入学校,并以优异的成绩跳级考入四川省立万县师范学校。

这不仅是她学习道路上的一个转折点,也是她人生开始走向革命的起点。

在万县师范,新思想的春风吹拂着朱世君的心灵。

她学习起来特别投入,接触到了马克思主义,开始思考国家和民族的未来。

更重要的是,她在这里遇到了陈化文,一个和她很投缘的爱人。

陈化文是她的学长,也是她革命道路上的引路人。

两人相爱,但朱世君的父亲早已为她安排了一门婚事。

面对家庭的压力,朱世君没有屈服,她据理力争,最终以自己的坚定和家人的理解赢得了自由恋爱的权利。

朱世君毕业后,跟着陈化文去了太平乡中心小学当老师。

她不仅教书教得好,还坚定支持革命。

她在学校里利用平台传播进步思想,还给地下党员提供了保护。

她聘请地下党员担任教员,公开宣传共产党的理念,这在当时白色恐怖的笼罩下,需要极大的勇气。

陈化文的哥哥陈仕仲也是一名共产党员,朱世君毫不犹豫地收留了他和他的孩子,承担起照顾的责任。

随着解放战争的发展,国民党的统治越来越不稳固。

为了保护革命力量,组织决定把开县的地下党转移到别处。

陈化文希望朱世君一起离开,但她拒绝了。

她放不下陈仕仲的孩子,也放不下她热爱的教育事业。

她决定留下来,继续为革命默默出力。

国民党在太平乡到处抓共产党人,找不到陈化文兄弟,就把他老母亲抓起来吊着打。

朱世君悉心照料受伤的老人,也因此暴露了自己。

1949年4月,朱世君被捕了。

面对敌人的审讯,她咬紧牙关,一个字也没透露。

在押送的路上,朱世君意外碰到了地下党员李朝成。

李朝成试图帮助她逃跑,但她拒绝了。

她深知李朝成的身份暴露会给党组织带来更大的损失,她选择了牺牲自己,保护同志。

这是她对革命事业的坚定支持,也是她人生中的又一次重要决定。

朱世君被关押在渣滓洞集中营,与江姐等革命志士一同经历了非人的折磨。

她没有被残酷的现实打倒,反而用乐观和坚强影响着狱友。

她教大家唱歌、跳舞,在阴暗的牢房里点燃希望的火种。

狱友们都很喜欢她,亲切地叫她“朱校长”,这体现了她的人格魅力。

黄玉兰是朱世君的老乡,以前受过朱世君的帮助。这次黄玉兰特意来看望她,临走时朱世君拜托她给哥哥带封信。

信中,她表达了对家人的思念和对革命的坚定信念。

她写道:“真金不怕火炼,女子汉也不怕严刑拷打!”

这是她对敌人的轻视,也是她对信念的坚持。

1949年11月27日,重庆解放前夕,国民党发动了惨绝人寰的“11。27”大屠杀。

朱世君和三百多位革命同志不幸遇害。

这一天,也是她29岁的生日。

她用年轻的生命,献祭了即将到来的新中国。

四、时代英雄:精神的丰碑

朱世君的故事,是革命年代无数女性的缩影。

在那个动荡的年代,她们展现出了不输男儿的英雄气概。

她们用实际行动展现了对信仰的坚守、对国家的热爱和对人民的付出。

她们的名字可能不太出名,但她们的精神会永远被历史记住。

朱世君的故事,不是一个简单的个人悲剧,而是一个时代的悲壮史诗。

她用生命谱写了一首动人的革命之歌。

她的决定和付出,会一直激励着我们,不忘初心,牢记使命,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

现在的年轻人可能体会不到那个时代的艰难和信仰的力量。

但朱世君的故事,提醒着我们,和平与幸福来之不易。

我们应该珍惜今天的和平生活,铭记历史,传承革命精神,让这种精神在新的时代焕发出新的光芒。 信息来源:百度百科